Villa Jules Verne, Musée des Arts asiatiques. Sur le Littoral Frédéric Mistral à Toulon, non loin du Fort Saint-Louis, il suffit de passer sous un porche et de pénétrer dans le jardin de la villa, espace public doté d’une belle fontaine murale en céramique, pour se retrouver aux portes de l’Asie. Acquise en 1973 par la Ville de Toulon, la Villa Jules Verne, qui aurait été habitée par son fils, offre ses étages depuis 2001 à une intéressante collection d’objets asiatiques. Des collectionneurs français, des marins toulonnais, différents dons l’ont enrichie, en particulier le legs Fauverge de French en 1961, 473 œuvres de grande qualité.

Villa Jules Verne, Toulon

Dès le rez-de-chaussée, le musée donne une impression de raffinement : au mur, un beau paravent contemporain signé N’Guyen Van Minh représente un cheval dans une forêt de bambous, laque et or sur fond noir. Sous une autre œuvre de cet artiste, sur une sobre console en verre, un arrangement de fleurs. Toutes les salles du musée offrent un décor très soigné, des vitrines, des boiseries, des banquettes design, des stores blancs pour filtrer la lumière. Des panneaux et bannières situent les objets dans l’histoire, des numéros renvoient à leur description, c’est très clair.

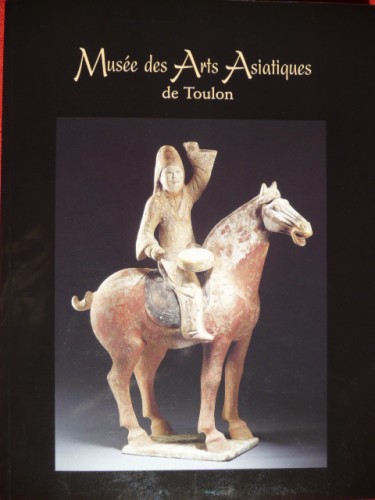

La Chine occupe la plus grande partie du premier étage. Age du Jade, âge du Bronze, âge de la Soie… Même si l’on ignore l’histoire chinoise, comment ne pas s’émerveiller devant un pendentif en jade très ancien, devant un peigne d'ivoire finement sculpté, devant un petit cavalier en terre cuite polychrome, un petit cheval Tang, devant des statuettes de guerriers casqués intactes après tant de siècles

Le bouddhisme est une source d’inspiration omniprésente, par exemple avec un Boddhisatva Padmapami porteur de lotus, taillé dans la pierre. Les objets sont groupés par époque, il y a des coupes, des vases, des personnages, des bijoux… Une grande Joueuse de cithare en terre cuite grise surprend par sa beauté et son sourire radieux. Quel contraste avec le visage mélancolique de Maïtreya, prince pensif ! Un spectaculaire Stupa votif en grès gris du XIe ou XIIe siècle compte parmi les pièces majeures du musée.

Les Chinois sont les maîtres des émaux cloisonnés sur cuivre : j’admire un vase aux poissons dont les motifs se dessinent sur une belle couleur turquoise, une coupe au décor floral, une paire de bougeoirs aux bougies intactes elles-mêmes sculptées. Dans les vitrines sont exposés de petits animaux fantastiques ou réalistes, comme un héron à la tête baissée en cuivre, un éléphant en jade vert clair, et de petits personnages en bois doré ou laqué, de petites verseuses, des brûle-parfums. En lisant la légende d’une coupe, j'apprends qui sont les trois amis de l’hiver : le prunier, le bambou et le pin. Une magnifique « pierre de rêve » ronde me rappelle l’aventure calligraphique de Fabienne Verdier, j’y songe en contemplant ce disque de marbre veiné qui évoque une montagne, le ciel, des nuages... C’est la première fois que j’en vois une et cela m’émeut.

Fontaine du jardin de la Villa Jules Verne

Côte à côte, deux magnifiques peintures sur soie : les portraits d’un mandarin et de son épouse, vêtus d’une robe rouge ornée du prestigieux motif au faisan doré. Près d’eux, sur un guéridon, un vase, un bouquet, une coupe composent de fines natures mortes. Plus loin, un rouleau horizontal du XVIIIe siècle représente, sur un fond clair, des Jeunes femmes sur une terrasse s'adonnant à la musique et à la danse, par petits groupes. De la même époque, un petit plateau d’ivoire au décor de fleurs et de chauves-souris évoque irrésistiblement l’art nouveau, c’est étonnant !

L'érotisme aime les jeux de cache-cache : cinq panneaux sculptés de scènes érotiques sont dissimulés derrière une vitre opaque. Il suffit de pousser sur un bouton pour que le verre devienne translucide et dévoile les ébats amoureux – version contemporaine du rideau. Plus loin, diverses représentations permettent de se familiariser avec les huit immortels du taoïsme (dont deux immortelles), objets de dévotion populaire comme le montre un petit autel domestique.

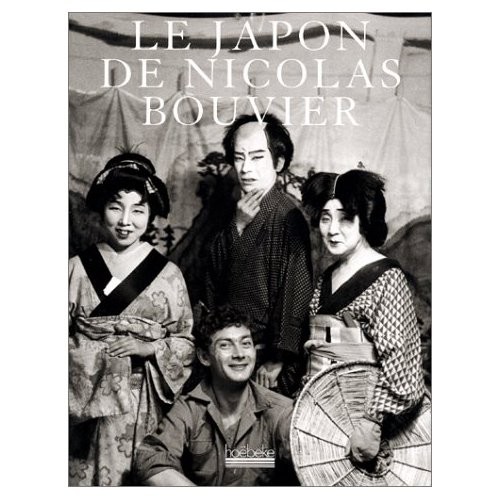

Catalogue du Musée des arts asiatiques de Toulon

Les dernières salles du premier étage illustrent les arts du Japon. Des bouilloires en fonte et en cuivre, un amusant petit récipient à eau en forme de citrouille surmontée d’un rat, un beau buffle en bronze poli, entre autres. Un bel ensemble de treize masques du théâtre no (en format réduit), certains en ivoire, d’autres en bois peint, en plâtre : le vieil homme (bon), des démons, une jeune fille, tous caractérisés. Au second étage du Musée sont illustrées d’autres cultures d’Asie du Sud-Est : la Thaïlande (des bouddhas), le Vietnam (joli plat en pierre de lard rose, céramiques), le Tonkin (marionnettes du théâtre d’ombres), la Birmanie (une jolie boîte-crapaud en bois doré), l’Inde (sculptures hindouistes), le Tibet et la Mongolie.

Je n’imaginais pas une telle présence de l’Asie à Toulon derrière l’entrée discrète de la Villa Jules Verne. Le Musée des Arts asiatiques est ouvert tous les après-midi (sauf le lundi), L’entrée est gratuite. Un beau catalogue dû aux soins de Guillemette Coulomb, conservateur, présente des illustrations en pleine page et des notices explicatives sur papier noir (qui mériteraient une solide correction orthographique). Il n’y avait pas grand monde au musée en début d’après-midi, ce qui, bien sûr, convient davantage aux visiteurs qu’aux administrateurs, mais je ne doute pas que ce beau musée toulonnais attire le public. Riches et variées, ses collections permanentes valent vraiment d’être découvertes. Le 8 avril prochain, une exposition temporaire prendra place au rez-de-chaussée, des peintures de Fanfan Li. Avis aux amateurs.