En visitant le palais de Jacques Cœur à Bourges, il y a quelques années, je ne savais pas grand-chose de lui. Le grand Cœur de Jean-Christophe Rufin (2012) recrée la vie de l’homme qu’on a le plus souvent « enfermé dans le rôle assez rebutant du commerçant, de l’Argentier ou, comme il est dit faussement du « Grand Argentier », c’est-à-dire du ministre des Finances qu’il ne fut jamais. » L’auteur de Rouge Brésil (Goncourt 2001) et de Katiba (2010) est né non loin de la maison natale de Jacques Cœur, « humble point de départ » d’un destin extraordinaire. Enfant de Bourges, médecin humanitaire et diplomate, Rufin a voulu « dresser un tombeau romanesque » à celui qui lui a montré la voie, parce qu’il « témoignait de la puissance des rêves et de l’existence d’un ailleurs de raffinement et de soleil. » (Extraits de la postface)

La cour du palais Jacques Cœur à Bourges

Sur l’île grecque de Chio où il se cache à la fin de sa vie, persuadé qu’on veut l’assassiner, Jacques Cœur (1400-1456), à cinquante-six ans, veut vivre pleinement les jours qui lui restent. Il vient de fausser compagnie à ses compagnons de croisade : il a feint d’être très malade pour que le bateau sur lequel ils faisaient route l’abandonne là, dans une auberge près du port, pour y guérir ou y mourir. Ensuite il paye largement l’aubergiste qui lui trouve une maison cachée dans la campagne. Le temps est venu d’écrire ses Mémoires, de démêler sa « pelote serrée de souvenirs ».

Le plus ancien date de ses sept ans. Né « au moment où le roi de France perdait la raison », Jacques n’entend parler que de la guerre contre les Anglais « qui durait depuis plus d’un siècle. » Son père, un pelletier, a son atelier qui donne à l’arrière sur une courette. Un soir, l’enfant l’aperçoit dans la cour avec un inconnu qui tient un sac de jute. En sort, retenu par une chaîne, un splendide animal à la toison dorée et tachetée : un léopard ! L’inconnu parle d’Arabie, de désert, de sable, de soleil et de grande chaleur, Jacques est fasciné. Vision fondatrice, « promesse d’une autre réalité » : « Il me semblait que si tout s’obscurcissait, il serait toujours temps pour moi de m’enfuir vers le soleil. Et je me répétais sans le comprendre ce mot magique : l’Arabie. »

Cinq ans plus tard, la guerre atteint Bourges. Sa passion pour l’Orient a donné au garçon le goût des récits de croisade, de la chevalerie – idéal inaccessible à un bourgeois comme lui, destiné au commerce. Avec des camarades, Jacques Cœur participe à une expédition en barque : ils ont décidé de voler leurs armes à des soldats bourguignons pendant leur sieste au bord de l’eau. Mais l’un d’eux se réveille et donne l’alerte, les petits voleurs s’enfuient. Eloi, leur chef, est le premier à sauter dans la barque, il s’éloigne avec ses deux lieutenants sans attendre les autres. Jacques a refusé de se joindre à lui, attend les retardataires et prend la direction du petit groupe. Il leur faudra deux jours et une nuit pour échapper à leurs poursuivants et rentrer chez eux. « On ne me jugea plus rêveur mais réfléchi, timide mais réservé, indécis mais calculateur. » Au cours de l’expédition, il s’est fait deux amis pour la vie, Jean et Guillaume et il a compris que « si la force procédait du corps, le pouvoir, lui, était œuvre de l’esprit. »

On verra donc grandir le fils du fourreur dans cette assurance nouvelle, jointe à l’indignation contre « l’arbitraire des princes », clients exigeants qui traitent leurs fournisseurs avec mépris. Son père lui a appris à garder envers eux une réserve distante. Puis le jeune homme tombe amoureux : Macé de Léodepart est la fille d’un riche voisin, un changeur, métier prestigieux. A vingt ans pour lui, dix-huit pour elle, ils se marient ; Jacques Cœur entre dans le commerce de l’argent. Voyant combien son beau-père est considéré, il s’attache à suivre ses traces, péniblement. Il faudra la rencontre de Ravand, un monnayeur malhonnête et audacieux, pour lui ouvrir – dangereusement – une voie vers le roi Charles VII : se servant de la bonne réputation du Berrichon pour devenir le fabricant de monnaie du roi, Ravand triche effrontément sur les titres. Tous deux seront jetés en prison.

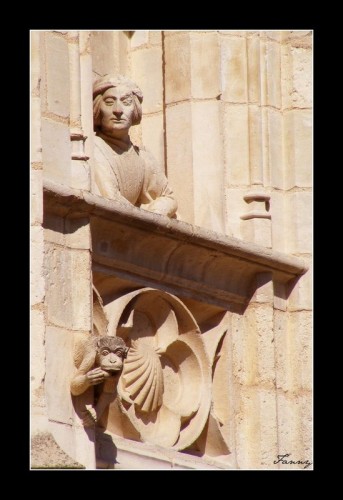

Jacques Cœur sur la façade de son palais (Photo Fanny)

A trente ans, conscient de la gravité de sa faute, du manque d’honneur et de la médiocrité de sa conduite, Jacques Cœur se promet quand il sortira d’accomplir son projet d’enfant : partir en Orient. Sa femme connait son rêve et l’accepte, reste seule avec leurs enfants. Quitter la grisaille, la guerre, voyager librement ! Avec son valet Gautier, Jacques Cœur embarque avec ivresse sur la galée d’un marchand de Narbonne.

Ce voyage en Orient, avec son « chaos de nouveautés », est une expérience extraordinaire qui va le révéler à lui-même, d’une telle richesse qu’elle servira d’assise à toute sa vie. Après la splendeur de Beyrouth, Damas lui est « une consolation et un bonheur ». La ville est au centre du monde, les caravanes y apportent toutes les productions de l’industrie humaine. Les jardins de Damas sont fabuleux. Le Français admire cette « nature réglée, hospitalière et close qu’est le jardin », l’ombre fraîche, les fontaines. Avec le plaisir des bains de vapeur, il découvre un bien-être nouveau pour lui, « l’abandon à la chaleur de l’air et de l’eau », la douceur des sorbets.

Une rencontre déplaisante avec le premier écuyer du duc de Bourgogne, déguisé en Turc, en mission secrète pour préparer une nouvelle croisade – plein de morgue critique à l’égard des Arabes – lui fait goûter le bonheur d’être un marchand, agent « de l’échange et non de la conquête ». De retour en France, tout lui paraît familier et méconnaissable, par comparaison. « Je n’avais conçu l’ailleurs que dans l’espace : pour voir bouger les choses, il faut bouger soi-même. Je compris que le temps opérait lui aussi sur les choses. » Cœur recherche alors ses anciens camarades, Jean et Guillaume. Macé le soutient auprès de son père pour lui avancer encore une fois l’argent nécessaire à son entreprise : le commerce entre l’Orient et l’Europe, sous son nom, tout en restant monnayeur.

Jacques Cœur rencontre le roi Charles VII, de passage à Bourges, le persuade de restaurer la prospérité en donnant priorité à la paix plutôt qu’à une nouvelle croisade, lui parle de l’Orient riche et savant dont ils ont tant à apprendre pour le dépasser. Et un jour, le roi l’appelle pour tenir « la ferme des monnaies » à Paris. Pour se rendre indépendant des princes, le roi ferme les yeux sur ses affaires à condition d’y trouver son intérêt. La « maison Cœur » prend son élan : Jean et Guillaume se chargent de la faire prospérer, organisent les échanges de marchandises, la sécurité des convois. Jacques Cœur s’occupe de l’atelier des monnaies, envoie de l’argent à sa famille dont il vit éloigné, se laisse séduire par une jeune femme qu’il croit noble et abusée, en réalité une bâtarde et prostituée, ce qui le rendra longtemps méfiant envers les femmes.

La nomination de Jacques Cœur à l’Argenterie de Tours va lui permettre de passer par Bourges, où son épouse s’accommode de son absence en cultivant l’art de paraître et la respectabilité. Leur fils aîné entre dans les ordres : elle veut en faire un archevêque. Jean et Guillaume, ses associés dévoués, excellent dans le développement de son commerce de « tout ce qui pouvait s’acheter ou se vendre ». Devenu l’argentier du roi, Jacques Cœur est fournisseur de la cour, consent des prêts et des crédits, mène de front la réussite de ses affaires et la réussite du roi. Enchanté des bénéfices, de son pouvoir accru, Charles VII l’anoblit. Jacques Cœur devient très riche. Macé veut qu’il leur construise un palais à Bourges ; lui, s’il goûte les plaisirs du luxe, déteste l’ostentation. Il sait que celle-ci le mettrait en danger – le roi mettra longtemps à découvrir que son argentier est à présent plus riche que lui.

Jean-Christophe Rufin conte les ruses, les grands coups, les élans et les faiblesses de son personnage, les étapes de sa réussite fabuleuse, mais Le grand Coeur s’attache surtout à décrire l’homme intérieur, le rêveur, qui sait qu’aucune existence, si heureuse ou brillante fût-elle, ne lui suffira jamais. Un séjour en Toscane donne à Jacques Coeur l’idée de deux façades différentes pour son palais : place forte du côté du rempart, palais florentin vers le haut.

Fouquet, Madone entourée de séraphins et de chérubins (Agnès Sorel)

C’est avant sa rencontre avec la nouvelle maîtresse du roi, Agnès Sorel. Cette jeune « beauté parfaite » va transformer Jacques Cœur en personnage de cour, pour le plaisir de l’observer à distance et de la rencontrer en secret. Le danger se rapproche de cet homme audacieux et secret, de plus en plus alourdi par les obligations, alors qu’il aime tant la liberté, qui n’a pas de prix. La devise de Jacques Cœur est gravée sur son palais : « A cœur vaillant, rien d’impossible ».