Le nom de l’auteur ne me disait rien mais le titre, la couverture m’intriguaient, aussi ai-je emprunté La Bibliothèque Noire (2018) de Cyrille Martinez à la bibliothèque – bien m’en a pris. Cela commence comme une immersion dans la Grande Bibliothèque de Paris et cela finit… je ne vous dirai pas où ni comment.

Vue du site François-Mitterrand © Marc Marchand / BnF

Un « lecteur en danger » (titre de la première partie) part à l’aventure dans la Grande Bibliothèque, à la recherche d’un livre qui serait fait pour lui. Avant de s’y rendre, il s’est renseigné sur ce « Trésor national » et rappelle son histoire en quelques pages (on reconnaît la BnF). L’ambition du « Président » ne se limitait pas à faire construire un bâtiment destiné à conserver des livres, périodiques et autres imprimés ; ce serait la métamorphose d’un quartier en « pôle innovant, brillant, attractif » (nommé aujourd’hui Site François-Mitterrand).

Prévenu de la forte affluence dans la Salle de lecture, notre lecteur s’avance dès l’ouverture en direction des « quatre tours de verre à l’esthétique à la fois classique et minimaliste » : la Tour des Romans (la liste des sous-genres romanesques est très drôle : « Romans au Passé, au Présent, Romans pour l’avenir » etc.), La Tour des Sciences et des Humanités, la Tour des Inclassables, la Tour du Patrimoine, par ordre décroissant des volumes demandés.

Passé les escaliers, les portes, la file d’attente au portique de sécurité, il se dirige vers la Salle de lecture. A la « banque d’accueil » (renseignements et inscriptions), une femme toute vêtue de rouge se présente à lui : elle est la Bibliothécaire Rouge – et non, précise-t-elle, la Bibliothécaire neutre de la présentation officielle. Elle s’empresse de lui exposer en quoi consiste son métier, tout en remplissant le formulaire d’inscription sur l’ordinateur. « 9h20, ne perdez pas de temps, allez donc vous asseoir, les places sont chères ».

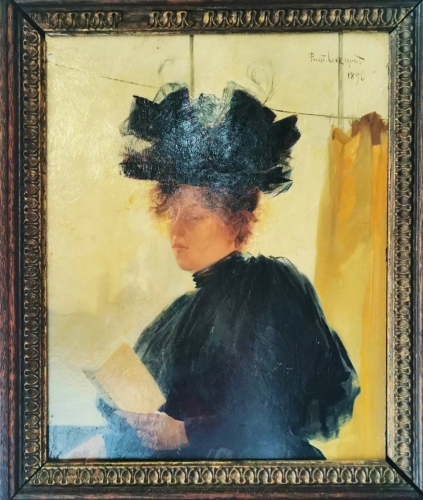

Dans la salle « haute de plafond, claire et profonde », les « espaces de travail » sont envahis au pas de course, si bien que notre nouveau lecteur arrive au bout de la salle où il découvre « une forêt au milieu de la Bibliothèque ». Et un espace libre à proximité, avec deux places en vis-à-vis, il s’y assoit. Mais une lectrice à grand chapeau noir réclame, c’est sa place habituelle ; il prend l’autre chaise.

Le plus surprenant, c’est qu’il trouve devant lui un livre « encore tiède ». Son titre : « Le Jeune Livre en colère ». Il s’apprête à le déposer sur la table des retours « quand une petite voix se fait entendre » : le livre prétend être là pour lui, pour qu’il le lise, et se présente. En colère contre « le projet de remplacer les collections physiques par de nouveaux supports », il est déçu des lecteurs qui le laissent sur le côté au lieu de le lire et l’implore de lui donner toute son attention.

Le livre lui parle, serait-ce le livre qu’il cherchait ? La deuxième partie du roman lui donne la parole. « La peur règne sur la Bibliothèque. » Le roman se mue en thriller : où a disparu l’Historien qui a fait don de ses trente-cinq mille volumes à la Grande Bibliothèque ? Pourquoi le nombre de consultations et de prêts se met-il à chuter ? La Littérature est-elle devenue incapable de répondre aux attentes ?

Des lecteurs écrivent à la Direction : « Nous avons besoin d’une bibliothèque qui nous fournisse les outils nécessaires pour prendre notre vie en main. » Ils sont prêts à se passer de livres à condition de bénéficier d’une bonne connexion wifi. La Salle de lecture voit ses lecteurs remplacés par de plus en plus de « séjourneurs » et le désordre s’installe à tel point qu’on décide de les exclure. Résultat : la fréquentation chute brutalement : - 90% ! Que faire ?

Lisez La Bibliothèque Noire pour connaître la suite et pour découvrir la manière désopilante avec laquelle Cyrille Martinez rend hommage aux lecteurs et aux livres véritables, tout en décrivant la dérive de la Grande Bibliothèque au détriment des « Lectores » (enseignants, chercheurs, écrivains, lecteurs assidus). Les livres résisteront-ils au projet de la transformer en « immense aire de jeu ouverte h24 » ? Et cette Bibliothèque Noire annoncée en titre, quelle est-elle ?

Suspense et humour ravageur sont au rendez-vous dans ce roman aux résonances très contemporaines. Cyrille Martinez sait de quoi il parle, il est bibliothécaire, écrivain, et même « performeur » (dixit Wikipedia). Comment ne pas partager son inquiétude ? Allez, une bonne nouvelle : la Foire du Livre de Bruxelles a accueilli plus de visiteurs cette année que lors de son édition précédente en 2019, avant la pandémie.