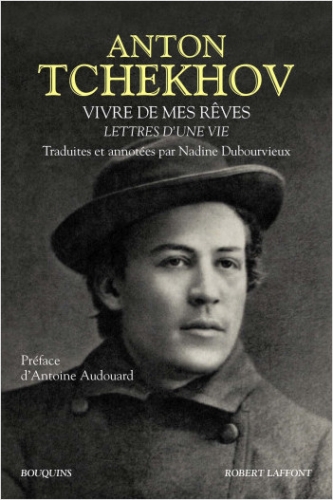

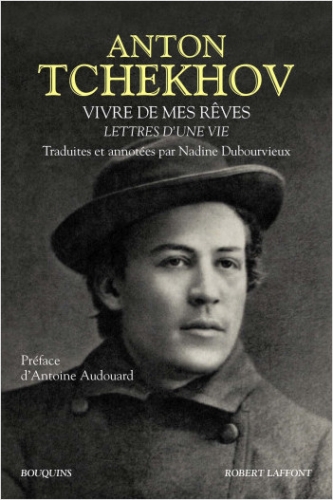

« Il faut bien, écrit Tchekhov, que je m’accommode de mon sort et vive de mes rêves ». Vivre de mes rêves. Lettres d’une vie d’Anton Tchekhov (Bouquins, 2016) offre une nouvelle traduction par Nadine Dubourvieux d’un « choix de lettres – dont certaines, longtemps censurées pour cause d’ « indécence », sont traduites ici pour la première fois dans leur intégralité » (quatrième de couverture). Une édition bienvenue cinquante ans après celle des Editeurs Français Réunis (1966).

En couverture, portrait de Tchekhov à Moscou en 1883

Dans la préface, Antoine Audouard cite Simon Leys : « dans l’histoire de la littérature, je ne vois guère que Tchekhov chez qui la qualité de l’homme semble avoir correspondu à la qualité de l’artiste. » La traductrice signale que l’édition russe compte environ quatre mille quatre cents lettres, une partie de toutes celles qu’il a écrites, et les archives de Tchekhov (1860-1904), près de dix mille lettres reçues. Huit cents lettres de Tchekhov ont été retenues ici, livrées in extenso. Il aimait en écrire et en recevoir, il le rappelle souvent à ses correspondants.

Ce premier billet couvre un peu moins de la moitié du livre, avant la première lettre écrite à Melikhovo, dans sa première maison, achetée en 1892. Grosso modo, comme pour ma première lecture de Correspondance 1877-1904. J’avais privilégié le fil biographique, cette fois je préfère reprendre quelques thèmes qui reviennent dans ses lettres et révèlent sa personnalité, son style épistolaire, son humour aussi.

Le besoin d’argent revient souvent sous la plume d’Anton. Il a deux frères aînés, Alexandre (écrivain et journaliste) et Nikolaï (peintre), mais c’est lui le véritable soutien de sa famille, leur père peinant à la prendre en charge, avec leur mère (« mamacha »), leurs deux frères et une sœur (Maria/Macha) plus jeunes. La petite dernière, Evguenia, est morte en bas âge. C’est d’abord pour des raisons alimentaires que le jeune médecin se met à écrire de petits récits pour des revues humoristiques.

A Solomon Kramarov (un condisciple de Taganrog, sa ville natale), le 8 mai 1881 : « Viens t’installer à Moscou !!! Je suis tombé dingue amoureux de Moscou. Qui s’y habitue n’en repart plus. Je suis maintenant moscovite à jamais. Viens faire de la littérature. Ce genre de plaisir impossible à Kharkov, me procure à Moscou au bas mot cent cinquante roubles par an. » Dix ans plus tard, à son ami Souvorine : « Quand je vivrai en province (ce dont je rêve maintenant nuit et jour), j’exercerai la médecine et lirai des romans. »

En décembre 1884, il crache pour la première fois du sang, mais minimise, juge son état général « satisfaisant ». A son oncle Mitrophane, avec qui il passait jadis des soirées entières à converser, il écrit : « Or une lettre, aussi longue soit-elle, ne dira pas même le millième de ce qu’on aimerait raconter… » et « Ma médecine fait son petit bonhomme de chemin. Je soigne à tour de bras. Chaque jour, il me faut dépenser plus d’un rouble en cochers. Je connais beaucoup de gens et par conséquent bon nombre de malades. Finalement, j’en soigne la moitié gratis, l’autre me paie d’un billet de trois ou cinq roubles. » (janvier 1885)

Tchekhov déménage au fil des saisons. Dès le printemps, il n’aspire qu’à vivre à la campagne, se rend chez un ami ou loue une datcha. Il aime pêcher, faire la sieste. En septembre, il rentre à Moscou où leur appartement sans luxe superflu permet aux Tchekhov un mode de vie simple, sans dettes. Dès qu’il sera riche, il achètera une ferme, répète-t-il souvent.

A l’occasion, il donne des conseils. A son frère Nikolaï, qui boit et se dispute trop souvent, il énumère les qualités des « gens éduqués », l’encourage à travailler, lire, étudier… A d’autres, il explique comment faire pour être édité dans une revue ou pour mieux écrire. Il donne franchement son avis sur les récits qu’on lui soumet et sur la manière de les améliorer. « Si la littérature est considérée comme un art, c’est parce qu’elle dépeint la vie telle qu’elle est effectivement. » (janvier 1887)

« Toute l’énergie doit être tournée vers deux forces : l’être humain et la nature. » « En Europe occidentale, les gens crèvent d’avoir une vie trop étriquée, trop étouffante, alors que nous, nous crevons d’avoir trop d’espace. » (février 1888) « L’artiste ne doit pas être le juge de ses personnages et de ce dont ils parlent, il doit être uniquement un témoin impartial. » (mai 1888) « Déclarons sans ambages qu’en ce monde on n’y entend goutte. Ne savent tout et ne comprennent tout que les imbéciles et les charlatans. » (juin 1888)

La liberté est sa valeur la plus chère : celle des autres, la sienne, dans la vie comme dans l’écriture. Tout en se disant « vieux célibataire », Tchekhov apprécie la compagnie des femmes intéressantes, se rend dans des maisons « de tolérance », commente le jeu des acteurs et des actrices. Ses lettres révèlent un homme droit, responsable, travailleur, et aussi affectueux, enjoué, très sociable, aimant les chiens et les chats. D’année en année reviennent les formules traditionnelles : à Pâques, on se dit et s’écrit « Christ est ressuscité ! » ; au Nouvel an, on n’oublie pas de se souhaiter beaucoup d’argent. On sourit souvent à sa façon personnelle de s’adresser au destinataire ou de terminer sa lettre par une formule originale.

(A suivre)

« Après le décès de mormor [grand-mère maternelle en norvégien], je suis sortie avec ma mère de notre maison dans le Minnesota, et elle m’a dit que le plus étrange, dans la mort de sa mère, c’était que ne fût plus là quelqu’un qui n’avait jamais voulu pour elle que ce qu’il y avait de mieux. Je me rappelle exactement où nous nous tenions, debout dans le jardin, quand elle a dit cela. Je me souviens du temps estival, de l’herbe un peu roussie par la chaleur, de la forêt à notre gauche. C’est comme si j’avais inscrit ses paroles dans ce paysage en particulier, et ce qui est curieux, c’est que, pour moi, elles y sont toujours inscrites. »

« Après le décès de mormor [grand-mère maternelle en norvégien], je suis sortie avec ma mère de notre maison dans le Minnesota, et elle m’a dit que le plus étrange, dans la mort de sa mère, c’était que ne fût plus là quelqu’un qui n’avait jamais voulu pour elle que ce qu’il y avait de mieux. Je me rappelle exactement où nous nous tenions, debout dans le jardin, quand elle a dit cela. Je me souviens du temps estival, de l’herbe un peu roussie par la chaleur, de la forêt à notre gauche. C’est comme si j’avais inscrit ses paroles dans ce paysage en particulier, et ce qui est curieux, c’est que, pour moi, elles y sont toujours inscrites. »