Poursuivons A l’ombre des jeunes filles en fleurs. Lorsque Saint-Loup s’apprête à quitter Balbec pour la garnison, le Narrateur perçoit pour la première fois la « tache singulière » de cinq ou six « fillettes » d’allure différente, « une bande de mouettes », l’une poussant sa bicyclette, deux autres avec des clubs de golf. Un festival de métaphores décrit la petite bande où se focalise son désir d’un bonheur « inconnu et possible », « ces jeunes fleurs qui interrompaient en ce moment devant (lui) la ligne du flot de leur haie légère, pareille à un bosquet de roses de Pennsylvanie, ornement d’un jardin sur la falaise ».

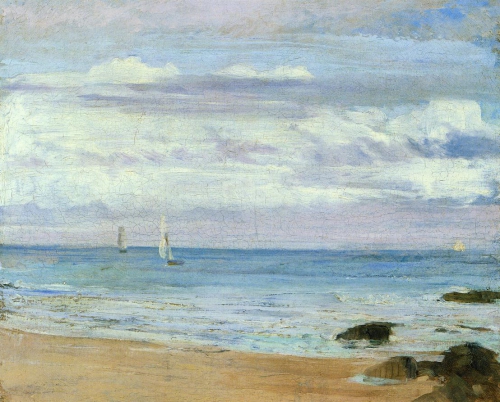

James Abbott McNeill Whistler, Bleu et argent : Trouville, 1865 (Freer Gallery of Art, Washington)

Le nom de « la petite Simonet » lui vient aux oreilles, il ignore qui elle est. Au restaurant de Rivebelle où il se rend le soir avec Saint-Loup obsédé par sa maîtresse, il s’enivre de musique, de porto, du mélange de demi-mondaines et de gens du monde, voire d’un servant « très grand, emplumé de superbes cheveux noirs » qui fait penser à un grand ara.

Un autre soir, ils aperçoivent là Elstir, le peintre ami de Swann, lui font remettre une lettre d’admiration. Quand Elstir s’en va, il s’arrête à leur table et invite à son atelier de Balbec – « Saint-Loup cherchait à plaire, Elstir aimait à donner, à se donner. » Mais obsédé par les jeunes filles, le jeune homme passe ses journées à les chercher, jusqu’à ce que sa grand-mère insiste pour qu’il aille rendre visite au peintre.

L’atelier d’Elstir est loin de la digue, dans une nouvelle avenue. Le jeune homme y regarde des marines sans démarcation entre terre et mer, des toiles plus anciennes, découvre « les rares moments où l’on voit la nature telle qu’elle est, poétiquement. ». Quand il se dit déçu de l’église de Balbec, le peintre s’étonne et explique la beauté du porche sculpté. Soudain, de la fenêtre de l’atelier, son hôte aperçoit la jeune fille tant recherchée : Albertine Simonet. Elstir connaît la « petite tribu », des filles d’industriels, d’hommes d’affaires.

Ensuite le Narrateur remarque une aquarelle : une jeune femme « aussi fraîchement peinte que la fourrure d’une chatte, les pétales d’un œillet, les plumes d’une colombe ». De sexe ambigu, elle porte le nom de « Miss Sacripant », et Elstir la dissimule à l’arrivée de sa femme.

Albertine incarne désormais la figure la plus désirée, jamais la même – « impossible à atteindre ». Les « Albertines imaginées » et la réelle se succèdent dans ses pensées. Quand il demande à Elstir une photo de « Miss Sacripant », son intuition se confirme : c’est bien Odette avant son mariage, Elstir n’est autre que le « M. Biche » des Verdurin.

Pour le départ de Saint-Loup, le Narrateur suggère à sa grand-mère un cadeau si bien choisi que son ami en devient « écarlate de reconnaissance ». Robert lui envoie bientôt une lettre très tendre – « ce second visage qu’un être montre quand il est absent ».

C’est à l’atelier d’Elstir qu’il est enfin présenté à Albertine, « médiocre et touchante » par rapport à « la mystérieuse Albertine en face de la mer ». Ils se revoient sur la digue, elle lui présente Andrée, la grande aux yeux clairs, et le renseigne sur les gens qu’elle connaît. Il apprend que Saint-Loup est fiancé.

Par elle encore, il découvre « le goût sûr et sobre des choses de la toilette » d’Elstir – sa femme s’habille avec une simplicité coûteuse. Ils se voient tous les jours, il se fait beau pour la rencontrer. Andrée est plus fine et plus affectueuse qu’Albertine. A présent le Narrateur apprécie les jours ensoleillés, les yachts, les courses, les toilettes et les ombrelles.

Il découvre ce qu’est du « linon blanc », comment la lumière et l’ombre architecturent les falaises en haut desquelles il pique-nique avec la petite bande, participe à leurs jeux. Charmé par leur compagnie, il renonce à rendre visite à Saint-Loup (il le justifie par un devoir en tant qu’artiste de vivre pour lui-même, contraire sans doute à l’amitié).

Andrée l’enchante par sa culture. Albertine écrit au crayon : « Je vous aime bien. » Lui vibre « comme une ruche » : « c’était avec elle que j’aurais mon roman ». Elle est neuve à chaque apparition. Les mains d’Andrée sont plus belles, Albertine plus sensuelle. Elle le trouble tant qu’il se ridiculise au jeu du furet pour toucher sa main. « Je savais maintenant que j’aimais Albertine ; mais hélas ! je ne me souciais pas de lui apprendre. »

Il feint même de préférer Andrée. Puis un soir, Albertine couche au Grand-Hôtel et lui donne rendez-vous dans sa chambre. Quand il se penche pour l’embrasser, elle tire la sonnette de toutes ses forces. « Mes rêves l’abandonnèrent dès qu’ils cessèrent d’être alimentés par l’espoir d’une possession. »

Albertine ne lui en tient pas rancune et quand il lui dira ne pas comprendre sa réaction, protestera au nom de l’amitié. Il se tourne alors vers ses amies. Andrée est trop semblable à lui (intellectuelle, nerveuse, maladive) et il préfère finalement la compagnie de toute la petite bande. C’est la fin de la saison. Albertine part la première à Paris, l’hôtel est déserté.

Lui aussi va rentrer, conscient d’avoir trop peu profité de Balbec, désireux d’y revenir dans cette même chambre où sa grand-mère, quand il n’a pas dormi, l’oblige à rester couché jusqu’à midi. Alors, c’est le beau moment du lever, des étoffes enfin détachées pour laisser passer le jour d’été, comme « une somptueuse et millénaire momie (…) embaumée dans sa robe d’or ».

Relire La Recherche (6)