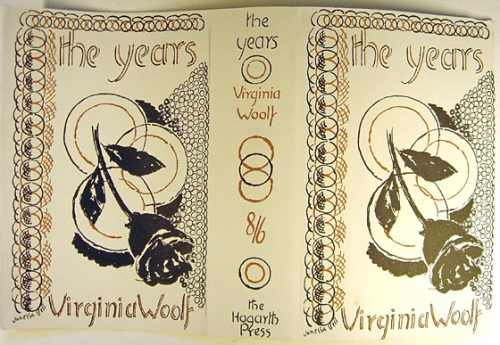

Le sixième volume du Journal de Virginia Woolf (Stock, 1987) témoigne à quel point l’écriture est essentielle dans sa vie, malgré les difficultés. Elle peine sur son nouveau roman, à tous les stades : écriture, réécriture, relecture, correction des épreuves. Elle l’appelle « les Pargiter », « Ici et maintenant » ou autrement, avant de choisir « Les Années ».

Virginia Woolf by Man Ray, 27 November 1934

© Rheinisches Bildarchiv Cologne © Man Ray Trust / ADAGP, Paris and DACS, London 2014

1934 a débuté à Monk’s House – « divinement heureuse là-bas » – où elle s’est promenée parmi les collines et a beaucoup lu, au détriment du Journal : elle y écrit très peu en janvier et février, des notes sur les gens vus ou reçus. Et les habituelles disputes avec Nelly, la domestique, qui finiront au printemps par une séparation définitive et l’arrivée d’Annie et Mabel pour la cuisine et le ménage, mais plus personne à demeure, à son grand soulagement.

« Elizabeth Bowen arriva, rayée comme un zèbre, silencieuse ou bégayante. Elle aussi avait appris d’ancêtres imbus de morale à réprimer ses élans. Elle a trente-quatre ans. » Les Woolf vont en Irlande en avril, à son invitation. « On voit bien à Bowen’s Court combien la vie en Irlande est dégradée, presque sordide, marquée par la pauvreté et le dénuement. » Le décès de George Duckworth réveille sa mélancolie, « cet invariable sentiment du temps qui change, de la vie qui perd sa réalité, qui disparaît si tôt tandis que le monde continuera pendant des millions et des millions d’années ». Mais elle aime les rencontres et les relate avec une ironie parfois féroce. Elle n’aimerait pas vivre en Irlande, mais « c’est un de (leurs) voyages les plus amusants, ne serait-ce que pour les patati et patata. »

Il se termine en mai par une visite à Stratford-on-Avon où le jardin de Shakespeare est en fleurs. Au retour, elle tombe malade – la fatigue d’abord, puis la grippe, elle se retrouve incapable de travailler. L’ascension d’Hitler en Allemagne inquiète – « et pour la première fois je me suis mise en rage en lisant le journal, en découvrant qu’on qualifiait cet homme de vrai chef. » Dans les discussions politiques entre Leonard et ses amis, avec leurs points de vue « d’hommes d’affaires capables », elle le trouve « idéaliste en comparaison ».

Mitz fait son apparition dans la vie des Woolf, un marmouset (ouistiti) qu’ils recueillent après l’avoir découvert mal en point chez les Rothschild lors d’un dîner. Mitz sera un compagnon constant pour Leonard Woolf. Quant à Virginia, elle retrouve le bonheur de travailler quand « les idées affluent » – « Il est curieux de constater comme la faculté de créer a tôt fait de rendre son ordre à tout l’univers. » Quelques jours plus tard : « Et puis il y a encore cette interminable longueur et le flux et reflux perpétuel de l’invention. D’un vrai bonheur un jour, tellement inopérante le jour suivant. »

En septembre, un nouveau coup dur : leur ami peintre Roger Fry meurt d’une crise cardiaque. Virginia se sent « hébétée, pétrifiée ». Après ses obsèques, elle note : « De la musique. Pas un seul discours. (…) Des fleurs, des gens qui flânaient, ce qui aurait plu à Roger. » Les jours qui suivent, pas moyen d’écrire, la sensation d’être amoindrie, la peur de mourir, le sentiment de « la futilité de cette lutte perpétuelle avec notre cerveau et cet amour que nous nous portons les uns aux autres, au regard de cette autre chose, si Roger est mort. »

Mais à la fin du mois, elle note avoir écrit « les derniers mots de (son) livre sans titre », 900 pages, « que de pages à récrire cela représente ! » Du coup, elle se sent « fraîche et dispose ». Cela ne dure pas, le contrecoup revient comme chaque fois. Alors elle commente les nouvelles constructions, les visites, une journée chez Vita à Sissinghurst – « Une certaine gêne maintenant, du genre le plus simple et le plus évident, causée par Gwen » (belle-sœur et amie intime de Vita) –, le temps qu’il fait, le projet de déplacer son pavillon à Monk’s House pour « un simple caprice : améliorer la vue ». Virginia y aura deux portes-fenêtres, une vue sur le Mont Caburn et pourra y dormir, les nuits d’été.

Agitée à cause d’un article hostile à Bloomsbury et qui la critique, tout en la considérant comme une véritable artiste, elle sait qu’elle ne doit surtout ne pas riposter. Leonard, avec qui elle en parle, a les réponses qu’il faut pour la ramener au calme – « L. s’est montré divinement bon ; si direct. Quel soulagement j’éprouve à lui parler ! Quelle simplification. » La perte de Roger Fry est pour elle pire encore que celle de Lytton Strachey – « Il réverbérait tant de choses. » Elle se sent laide et vieille, abandonnée quand personne ne lui écrit. Sa sœur lui dit qu’on va lui demander d’écrire sa biographie. Vanessa et elle ressentent des tiraillements dans leur relation, à propos de Julian Bell : le fils de Nessa écrit des poèmes que les Woolf n’apprécient pas assez pour les publier.

La fin de l’année est féconde pour son roman : « Mon idée est d’espacer, de mettre les scènes en contraste : très soutenues, puis moins, puis l’action, puis la narration, mais en conservant une sorte de balancement, de rythme, tout au long de leur déroulement. » Son bilan : « comme toujours très heureux, je crois, et débordants d’idées. L. a terminé son Quack, Quack dans la matinée. Le marmouset rampe d’un siège à l’autre, gratte la tête de L. »

En mars 1935, le « travail de recopier et taper à la machine » la fatigue, elle aimerait écrire plutôt « une phrase nouvelle », mais elle sait qu’elle en aura pour des mois à tout reprendre. « Et maintenant j’ai une drôle de constatation à faire : mon amitié avec Vita est terminée ; non pas après une querelle, ni en claquant la porte, mais comme tombe un fruit mûr. » Depuis la mort de Roger Fry, elle ressent « une sensation de vide bien humaine ». Les épisodes de migraine se multiplient.

Puis elle reprend son Journal régulièrement : visites, dîners, presse, rencontres, réveil du jardin, thés, conversations. En avril, ils décident de traverser la Hollande et l’Allemagne en voiture, « en cachant le nez de Leonard », pour atteindre Rome et y rejoindre Vanessa et Clive. Pourtant on annonce la guerre, elle note qu’en Belgique l’aviation est en état d’alerte. Le premier mai, ils traversent la Manche, accompagnés de Mitz, leur ouistiti. Virginia tient un Journal de voyage, des notes brèves : « les maisons sont la gloire de la Hollande ; les maisons aux sculptures magnifiques, aux vastes fenêtres », « une solide richesse bien répartie ». A la douane allemande, premières croix gammées, et puis un rassemblement en l’honneur de Goering sur leur route – « nous avons donc filé à toute vitesse, jusqu’à ce que nous soyons hors de portée de la foule docile dans son hystérie ». Soulagement d’être en Autriche, puis en Italie. Après Rome, ils remonteront par Aix-en-Provence, Moulins, Chartres.

Au retour à Monk’s House, une triste nouvelle : leur chienne Pinka est morte la veille, huit ans de compagnie – « c’est une partie de notre vie qui est enterrée dans le verger ». A Londres en juin : « il n’y a pas de plus grand bonheur au monde que de traverser à pied Regent’s Park par une soirée verte, mais pluvieuse… verte, mais rouge, rose et bleue… (je parle des massifs de fleurs qui ressortent dans la pluie et dans la brume générales) et de composer des phrases (…) ».

Tom (Thomas Eliot), « souple et subtil, simple et charmant » ; Helen Anrep, la veuve de Roger ; Origo (Iris Origo), qui lui plaît » – le Journal parle des amis et des nouvelles rencontres. Virginia se reproche parfois son goût pour la conversation, la vie mondaine, qui lui fait perdre du temps pour l’écriture. Nessa et elle constatent qu’elles ne peuvent ni peindre ni écrire au lendemain d’une soirée, d’un grand dîner, sans doute parce que les femmes s’y dépensent davantage, y mettent beaucoup du leur.

Une fois l’été passé, le travail prend le dessus, malgré les nouvelles inquiétantes (Mussolini, Hitler), et elle se plaint de sa lenteur à réécrire. Elle réfléchit aussi à la biographie de Roger Fry entre temps, lit sa correspondance, pense beaucoup à lui – « étrange amitié posthume ». La date qu’elle s’est fixée pour terminer la reprise des Années est sans cesse reportée, cela lui prend plus de temps qu’elle n’avait pensé. Et du coup, Virginia passe et repasse par le doute, la dépression. « Pourquoi, oh pourquoi ? Jamais plus, jamais plus. (…) Je crois que ce sera mon dernier roman. »

Elle voudrait se remettre à la critique, n’arrive plus à lire comme elle voudrait. Beaucoup d’angoisse et finalement, elle tombe fort malade, deux mois durant, frôle à nouveau le suicide. « Un bon jour, un mauvais jour, cela continue ainsi. » A la fin de 1936, quand elle arrive au bout et que L. donne son verdict sur Les Années – « un livre absolument remarquable » – elle note que le « miracle » s’est tout de même accompli et commence à se remettre d’un « interminable accouchement ».

Alors elle commence Trois Guinées, le titre finalement choisi pour son nouvel essai sur la condition des femmes, une suite à Une Chambre à soi. Et, quels que soient les désagréments de la ménopause, se remet avec bonheur à la critique. Le 31 décembre 1936, soulagée de renvoyer les épreuves, Virginia Woolf écrit dans son Journal : « J’ai suffisamment de savoir-faire pour continuer. Nul vide en moi. Et pour prouver cela, je vais rentrer à la maison, prendre mes notes sur Gibbon et commencer à ébaucher soigneusement mon article. »

Relire le Journal de Virginia Woolf – 9

Relire le Journal de Virginia Woolf – 8

Relire le Journal de Virginia Woolf – 7

Relire le Journal de Virginia Woolf – 6

Relire le Journal de Virginia Woolf – 5

Relire le Journal de Virginia Woolf – 4

Relire le Journal de Virginia Woolf – 3

Relire le Journal de Virginia Woolf – 2

Relire le Journal de Virginia Woolf – 1

« Pluie déchaînée sur le bassin. Le bassin est criblé de petites épines blanches qui surgissent et disparaissent ; le bassin est hérissé de petites épines bondissantes, semblables aux piquants d’un jeune porc-épic. Il se hérisse, et puis des vagues noires le traversent : frissons noirs ; et les petites épines d’eau sont blanches. Pluie désordonnée, que les ormes font rebondir. Le bassin déborde d’un côté. Les feuilles des lis d’eau tirent sur leur tige ; la fleur rouge, un pétale battant au vent, part à la dérive. Tout à coup, pendant un moment, la surface est parfaitement lisse, et puis piquetée d’épines semblables à du verre mais qui rebondissent sans arrêt. Passe une rapide tache d’ombre, et maintenant voici la lumière du soleil : verte et rouge, resplendissante : le bassin est vert sauge, l’herbe d’un vert éclatant ; baies rouges dans les haies ; vaches très blanches ; du violet au-dessus de Asheham. »

« Pluie déchaînée sur le bassin. Le bassin est criblé de petites épines blanches qui surgissent et disparaissent ; le bassin est hérissé de petites épines bondissantes, semblables aux piquants d’un jeune porc-épic. Il se hérisse, et puis des vagues noires le traversent : frissons noirs ; et les petites épines d’eau sont blanches. Pluie désordonnée, que les ormes font rebondir. Le bassin déborde d’un côté. Les feuilles des lis d’eau tirent sur leur tige ; la fleur rouge, un pétale battant au vent, part à la dérive. Tout à coup, pendant un moment, la surface est parfaitement lisse, et puis piquetée d’épines semblables à du verre mais qui rebondissent sans arrêt. Passe une rapide tache d’ombre, et maintenant voici la lumière du soleil : verte et rouge, resplendissante : le bassin est vert sauge, l’herbe d’un vert éclatant ; baies rouges dans les haies ; vaches très blanches ; du violet au-dessus de Asheham. »