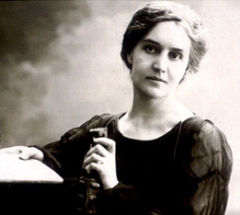

C’est à la Librairie du Port de Toulon que le nom de Sibilla Aleramo a retenu mon attention, avec ce titre : Ursa minor, Notes de carnet et d’autres encore. « Les carnets intimes de la pasionaria des lettres italiennes ». Parmi ceux qu’elle fascina : Gorki, Colette, Anatole France, D’Annunzio, Rodin et Stefan Zweig qui aurait déclaré après l’avoir rencontrée : « Qui n’a pas vu Sibilla Aleramo à Rome en cette première décennie du vingtième siècle n’a rien vu. » (Quatrième de couverture)

Sibilla Aleramo (1876-1960) (Source)

Ursa minor (Orsa minore, Note di taccuino), son « livre secret » publié à Milan en 1938, recueille des notes de carnet en réalité écrites sur des feuilles volantes, « au gré des temps et des lieux », indique-t-elle dans la préface, où elle veut croire « à leur jeunesse intacte ». Aperçus d’une femme : l’une de ses idées fixes est de croire à « l’autonomie de l’esprit féminin ; celle de prétendre que l’écrivaine, la poétesse se différencient nettement de l’écrivain, du poète ».

Le premier fragment mériterait d’être cité en entier : « C’est l’aube de nouveau : tu ne devines pas encore si elle se teintera de rose ou de gris : n’importe, lève-toi, c’est un nouveau jour, tout recommence, et tout ce qui était hier est submergé, grâce aux quelques petites heures de la nuit qui sont passées sur toi comme la mort passe entre deux générations. Lève-toi, l’aube est faite pour la créature qui sait ainsi se présenter d’elle-même chaque jour à la vie.[…] » (Les notes ne sont pas datées, sauf certaines reprises dans une note finale ; le 8 mai 1912 pour celle-ci. Parfois elles commencent par un titre, thème ou lieu.)

Peu d’anedotes. Sibilla Aleramo jette sur le papier, au présent, des pensées, des émotions, des aphorismes : « Je ne suis pas portée à m’emparer des choses : les choses viennent à moi - et je me fonds en elles. » Intuition, mensonge, sincérité, création, tout nourrit sa réflexion. Et les lectures (Novalis, Colette, Shakespeare…) et les rencontres (« La fillette qui ressemble à celle que je fus. »)

Ses impressions naissent de son passage dans un lieu ou d’un événement : celles d’un samedi saint en train « parmi les champs de la Romagne », après avoir appris que Giovanni Pascoli agonise, deviennent un hommage funèbre au latiniste et poète (« Le bourdon du pèlerin »). « Ravenne », elle l’évoque dans un tableau coloré, puis par la visite d’un mausolée.

« Saisons d’Assise » : dessin d’un paysage, méditation sur la figure de saint François, poète en chacune de ses actions, « homme libre », observation des visiteurs d’Assise, douceur d’un « cyprès brun, avec son petit cyprès à côté », « violet de l’ombre », « souplesse » des lignes. « Le regard ne saurait désirer se porter au-delà ; tout ce que la terre a de plus suave tient dans cette coupe violette. »

Au « souriant visage ivoirin de Gabriele D’Annunzio » que le nom de Rimbaud a fait frémir, Sibilla Aleramo raconte sa visite à sa sœur Isabelle dans la petite maison d’Auteuil qu’elle habitait avec son mari, Paterne Berrichon, devenu le biographe dévoué de son beau-frère Jean-Arthur. Douleur, joie, autant de manifestations humaines de l’existence. « Chacun de nous croit presser la vie contre son cœur plus fortement que tout autre. (…) Alors que chacun n’est jamais qu’un aspect infinitésimal du mystère. »

En littérature, elle commente aussi bien le théâtre – Strindberg (Maitre Olof), Claudel (L’Echange) – que la poésie (« Poésie, je veux embrasser un pan de ton voile vert, en ce matin de mai où tu me souris de tes yeux de reine ») ou encore la philosophie (Nietzche, surtout). « La folie, ce n’est peut-être que la solitude perpétuelle devant sa propre pensée inexprimée. »

Ursa minor s’arrête aux livres (hommage à la grandeur de Balzac, redécouvert dans une maison où elle trouve son œuvre complète), à la musique, à la sculpture (Michel-Ange, Rodin), mais le plus souvent, Sibilla Aleramo est à la recherche d’une réflexion qui soit vraiment originale, à l’écoute des « influx spirituels ». Elle, c’est de sa vie qu’elle voudrait faire une œuvre d’art.

Le nom de Benito Mussolini, « thaumaturge grandiose » apparaît quand elle se réjouit de la lutte contre la malaria et pour la scolarisation des paysans nomades à laquelle elle a participé avec un médecin et avec son compagnon, Giovanni Cena, de 1902 à 1909) – troublant mélange d’action sociale et de fascisme.

Sibilla Aleramo, née Rina Faccio, doit à ce dernier son prénom d’écrivain : « Je la découvris et l’appelai Sibilla » (Cena dans son sonnet « En elle palpite l’humanité future »). Son nom, elle l’a puisé dans une ode de Carducci au Piémont, où elle-même est née. Il lui importe de donner un sens à son destin : « Etre certaine de pouvoir faire quelque chose qui vaille tout le temps que j’emploie à m’efforcer de vivre… » Dans « Renaissance », une nuit de pleine lune à Naples, elle écrit : « « Vis ! Ecris ! » C’était ma loi qui parlait dans l’éclat de l’astre, la loi qui se manifeste et me sauve, toujours ponctuelle, par-delà tout délire et tout désespoir : inflexible, pour un grand rêve qui ne se réalise toujours pas. »

Autres carnets, en seconde partie, se présente sous la forme d’un journal, irrégulier, de 1901 à 1934. Sibilla Aleramo y note des citations, des impressions, des réflexions, comme dans la première. L’écriture est essentielle : « Fixer sur le papier des pensées sereines, de tendres sentiments ; exprimer par des mots écrits notre fervente vision intérieure de la vie ; céder, spontanément, à l’impulsion d’insuffler à d’autres esprits la même force lumineuse… c’est bon, c’est beau, c’est digne, ce peut être grand… » (1901)

Journal et notes représentent une aide précieuse pour reconstruire le passé – « Nous devenons presque toujours étrangers à nous-mêmes, au bout d’un certain temps. » Parfois elle semble souffrir de n’être pas artiste, mais elle se reconnaît « l’esprit spéculatif » et se sent dans la plénitude d’être en l’exerçant. Au fil des ans, l’amertume affleure chez celle qui fut davantage la muse du génie que l’artiste vouée à son art, une « compagne de douleur et de douceur ». La part des larmes est indissociable de l’amour, après la passion la solitude et la douleur. L’âge, la maladie, l’obsession d’être « vieille et finie ».

La notice bio-bibliographique que Sibilla Aleramo rédige elle-même, peu avant de mourir, met en relief son premier livre à grand succès, Une femme (1906), et le deuxième, Le Passage (1919), écrit après sa séparation avec Cena et moins bien accueilli. Dans les petites notes annexes de l’éditeur, on découvre les multiples expériences amoureuses de l’Italienne – une histoire personnelle dont la connaissance permet sans doute de donner une autre dimension aux réflexions d’Ursa minor.