Walter Benjamin, Le raconteur

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Walter Benjamin, Le raconteur

« Le Raconteur : réflexions sur l’œuvre de Nikolaï Leskov » : j’ai pris tant de plaisir à lire cet article de Walter Benjamin (une quarantaine de pages) que je lui consacrerai ce billet, avant de vous parler du récit de Leskov qu’il précède. Alessandro Baricco a commenté la traduction italienne dont j’ai choisi la couverture pour l’illustrer.

S’il y présente le romancier russe du XIXe siècle, son propos est plus large. Pour Benjamin, « l’art de raconter » se perd. Quatre-vingts ans plus tard, ses réflexions me semblent écrites aussi pour notre temps : « Tout se passe comme si une faculté qui semblait nous être inaliénable, évidente entre toutes, nous était désormais retirée : la faculté d’échanger des expériences. »

En 1936, quand le philosophe et critique allemand (1892-1940) publie cet article, le monde lui paraît radicalement altéré depuis la guerre mondiale (la première – Walter Benjamin ne sait pas encore qu’il est si près de basculer). « Une génération qui allait encore à l’école en tramway à cheval s’est retrouvée dans un paysage où tout avait changé, tout sauf les nuages, et en bas, dans un champ de forces traversé d’explosions et de flots destructeurs, le corps humain, minuscule et frêle. »

Tous les raconteurs d’histoires sont partis d’expériences transmises de bouche à oreille. Certains ont voyagé, ont « quelque chose à raconter » ; d’autres sont restés au pays et en connaissent les traditions. « Leskov est chez lui dans le lointain de l’espace comme du temps. » Il a beaucoup circulé en Russie comme représentant d’une grande firme anglaise et a trouvé dans les légendes russes de quoi combattre la bureaucratie ecclésiastique, même s’il était orthodoxe.

Walter Benjamin le compare aux autres grands auteurs de récits de la littérature européenne et apprécie dans ce genre l’utilité du récit, qu’elle soit morale ou pratique : « dans tous les cas, le raconteur est pour son auditeur un homme qui est de bon conseil ». « Tissé dans la matière de la vie vécue, le conseil est sagesse. » Le récit décline quand émerge le roman, qui abandonne la transmission orale. « Au milieu de la plénitude de la vie, et à travers la représentation de cette plénitude, le roman annonce l’embarras profond du vivant. »

S’ajoute au tableau l’extension de l’information ; pour Benjamin, celle-ci « a pris une part décisive dans le fait que l’art de raconter soit devenu rare. » Une histoire racontée, à la différence de l’information, est tenue à l’écart de toute explication et laisse le lecteur libre « de concevoir la chose comme il l’entend ». Il en donne des exemples, cite de grands écrivains, développe l’opposition entre roman et récit de manière très intéressante, évoque le rôle de la mémoire. Il examine le travail de l’auteur et considère la réception du lecteur. Ainsi, peu à peu, Walter Benjamin caractérise l’art singulier de Leskov dans son temps.

Le Raconteur (traduit de l’allemand par Maël Renouard, qui explique pourquoi elle a préféré « raconteur » à « conteur » ou « narrateur » pour traduire « Der Erzähler ») séduit par un style imagé, des comparaisons fructueuses, le sens de la formule. Par exemple : « Nul ne meurt si pauvre qu’il ne laisse quelque chose », dit Pascal. Et certainement aussi des souvenirs – seulement eux ne trouvent pas toujours d’héritiers. » Ou encore : « Les proverbes, pourrait-on dire, sont les ruines qui restent sur le site d’anciennes histoires ; dans ces ruines, comme le lierre autour d’un mur, une morale grimpe autour d’un geste. »

* * *

Vous vous souvenez peut-être de « Tsunami », l’œuvre de Nathalie van de Walle présentée ici. Du 16 juillet au 8 octobre 2017, Arcade propose au Château de Ste Colombe en Auxois (Bourgogne-Franche-Comté) « ORDRE ET CHAOS, exposition de design autour de l’œuvre gravé de Nathalie van de Walle ». Une occasion à ne pas manquer, si vous êtes dans la région, pour découvrir ce travail exceptionnel de déconstruction, reconstruction.

« Ce sont souvent des moments de déséquilibre que je capte, mais j’essaie de repérer à l’intérieur un nouvel équilibre, même fugace. Cette fugacité, quand on peut la saisir, est une grande récompense. »

Willy Ronis, Ce jour-là

Ce jour-là de Willy Ronis (1910-2009), disponible en Folio, « raconte » chacune de ses photographies, une cinquantaine : « J’ai la mémoire de toutes mes photos, elles forment le tissu de ma vie et parfois, bien sûr, elles se font des signes par-delà les années. Elles se répondent, elles conversent, elles tissent des secrets. »

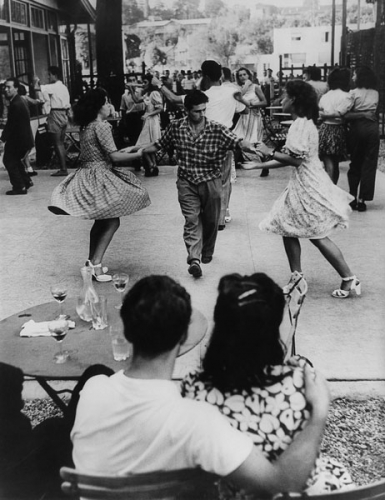

© Willy Ronis, Chez Maxe, Joinville, 1947

Comme Perec dans Je me souviens, Ronis pratique l’anaphore : après chaque photo, le texte, précédé du lieu et de l’année, commence par « ce jour-là ». D’une guinguette à Joinville (ci-dessus) à un soir d’avant Noël, de la place Vendôme à Port-Saint-Louis-du-Rhône, sans ordre chronologique, le photographe se rappelle les circonstances, l’humeur, le moment décisif : « C’est très complexe. Parfois, les choses me sont offertes, avec grâce. C’est ce que j’appelle le moment juste. Je sais bien que si j’attends, ce sera perdu, enfui. J’aime cette précision de l’instant. D’autres fois, j’aide le destin. »

Il y a toujours quelqu’un sur ses photos, une présence en tout cas. Par exemple, quand il voit cette flaque d’eau sur la place Vendôme où se reflète la colonne Vendôme, il a tout de suite envie de saisir ce reflet. Une jeune femme enjambe la flaque – « Zut, je n’étais pas prêt, je l’ai ratée » – et puis d’autres qui passent par là. Ce sont les cousettes des ateliers avoisinants, il est midi, elles sortent pour le temps du déjeuner. Il attend, en voilà d’autres, et voilà capturée « l’ambiance particulière de ce jour, où, (il s’en souvient), il n’avait pas cessé de pleuvoir. » La flaque, le reflet de la colonne, le flou d’une enjambée, les escarpins d’une silhouette en jupe.

Ce sont parfois des rencontres, des regards échangés, ou bien c’est une histoire qu’il s’invente, par exemple en observant un homme, « avec ses valises à ses pieds ». Des enfants, des vieux, des amoureux, des solitaires, des groupes, un chat. « J’aime saisir ces brefs moments de hasard, où j’ai l’impression qu’il se passe quelque chose, sans savoir quoi précisément (…) ».

En France ou à l’étranger, en reportage, Willy Ronis a vécu ces instants particuliers avec une telle attention que tout lui revient en regardant la photographie, ce qu’il voyait devant lui et ce qui se passait en lui. Et ainsi, d’une photo à l’autre, sans ordre chronologique, se dessine un autoportrait du photographe, entre 1939 et 1992. Il nous livre peu à peu ce qui dans la vie l’a touché, ce qu’il ressent, celui qu’il est. Il évoque Marie-Anne, son épouse, qui était peintre – elle est sur quelques instantanés. Il se souvient de qui l’accompagnait « ce jour-là ».

Sur la couverture, « Le petit Parisien, 1952 », un petit garçon avec une baguette sous le bras, est une des photographies les plus connues de Willy Ronis. Il l’avait repéré, dans une boulangerie, avec son air déluré, et avait demandé à sa grand-mère s’il pouvait le photographier dans la rue, courant avec son pain sous le bras – « Mais oui, bien sûr, si ça vous amuse, pourquoi pas ? » Un jour, une femme lui téléphonera, après avoir reconnu son gendre sur cette photo en couverture d’un livre, et lui rappellera le nom de la rue où elle a été prise. Il y est retourné, pour voir.

Ce jour-là de Willy Ronis est un livre à garder à portée de main, là où on aime lire, pour y choisir une page au hasard, regarder la photo, rêver un peu, lire ce qu’elle a signifié dans la vie d’un photographe humaniste qui aimait retenir, en noir et blanc, le décor et la trace d’une émotion.

« Et en y réfléchissant, ce que j’ai fait si souvent, je découvre que j’arrive par une porte dérobée à l’une des autres questions qui m’obsèdent. Je veux dire la question de la « personnalité ». Dieu sait si l’on nous empêche d’oublier que la « personnalité » n’existe plus. C’est le sujet d’un roman sur deux, c’est celui des sociologues et de tous les autres –ologues. On nous a tellement rabâché que la personnalité humaine s’est désintégrée sous la pression de toutes nos connaissances que je l’ai même cru. Pourtant, quand je revois ce groupe sous les arbres et que je le recrée dans ma mémoire, je comprends soudain que c’est absurde. […]

« Et en y réfléchissant, ce que j’ai fait si souvent, je découvre que j’arrive par une porte dérobée à l’une des autres questions qui m’obsèdent. Je veux dire la question de la « personnalité ». Dieu sait si l’on nous empêche d’oublier que la « personnalité » n’existe plus. C’est le sujet d’un roman sur deux, c’est celui des sociologues et de tous les autres –ologues. On nous a tellement rabâché que la personnalité humaine s’est désintégrée sous la pression de toutes nos connaissances que je l’ai même cru. Pourtant, quand je revois ce groupe sous les arbres et que je le recrée dans ma mémoire, je comprends soudain que c’est absurde. […]

Les moments que je me rappelle ont tous cette assurance absolue d’un sourire, d’un regard, d’un geste sur un tableau ou dans un film. Suis-je alors en train de dire que la certitude à laquelle je m’accroche appartient à l’art visuel et non au roman – pas du tout au roman, conquis par la désintégration et l’effondrement ? Quel intérêt un romancier éprouverait-il à s’accrocher au souvenir d’un sourire ou d’un regard, alors qu’il connaît bien les complexités qui s’y dissimulent ? Et pourtant, si je ne le faisais pas je serais à jamais incapable de tracer un seul mot sur le papier : de même que je me retenais au bord de la folie, dans cette froide ville du nord, en me remémorant délibérément la sensation du soleil chaud sur ma peau. »

Les moments que je me rappelle ont tous cette assurance absolue d’un sourire, d’un regard, d’un geste sur un tableau ou dans un film. Suis-je alors en train de dire que la certitude à laquelle je m’accroche appartient à l’art visuel et non au roman – pas du tout au roman, conquis par la désintégration et l’effondrement ? Quel intérêt un romancier éprouverait-il à s’accrocher au souvenir d’un sourire ou d’un regard, alors qu’il connaît bien les complexités qui s’y dissimulent ? Et pourtant, si je ne le faisais pas je serais à jamais incapable de tracer un seul mot sur le papier : de même que je me retenais au bord de la folie, dans cette froide ville du nord, en me remémorant délibérément la sensation du soleil chaud sur ma peau. »

Doris Lessing, Le carnet d’or

Photo de Doris Lessing en 1962 (The Guardian - Photograph Stuart Heydinger/Observer)