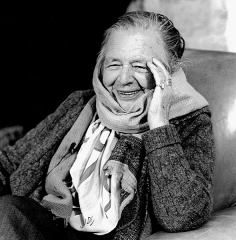

Empruntés à la bibliothèque de ma mère (je vois encore le volume posé sur le côté de la cheminée du salon, dans la maison où j’ai grandi, avec ce beau regard sur la photo de couverture), Les yeux ouverts de Marguerite Yourcenar accompagnent parfaitement ce temps de Noël. Ces entretiens abordent tant de sujets, littéraires ou non, qu’ils nous rendent proche cette grande dame des lettres françaises qui cultivait l’art de vivre simplement et en harmonie sur l’île des Monts-Déserts, même si elle fut aussi une grande voyageuse.

Jan Van Kessel (1626-1679), L'arbre aux oiseaux © Musée des Beaux-Arts, Rennes

Elle pour qui tous les êtres humains sont solitaires devant la naissance, devant la mort, devant la maladie, au travail – même entourés – ne considère pas « que l’écrivain soit plus seul qu’un autre. » Elle ajoute : « C’est à chacun de nous de faire le geste qui tend les bras, et en même temps de ne jamais contraindre les êtres. » Les morts, les départs de ceux qui nous sont chers font souffrir, mais cela vaut mieux « que de ne pas avoir connu la présence de ces personnes quand elles existaient. »

Dans la séquence intitulée « Des écrivains et des sages », Yourcenar cite l’Autobiographie de Gandhi comme le livre qu’elle a le plus souvent relu, et Proust, « sept ou huit fois », entre autres grands noms qu’elle commente. Elle se rebiffe lorsqu’on la rapproche du XIXe siècle ou du classicisme. Elle place à l’avant-garde ceux qui, minoritaires en France à l’époque, luttent contre l’explosion démographique, la pollution, les atteintes à la biodiversité.

Aussi ai-je envie de m’attarder avec vous sur les derniers chapitres où Matthieu Galey l’interroge sur ces thèmes qui la préoccupaient fort et continuent à nous préoccuper. « Un écrivain dans le siècle » s’ouvre sur le problème de l’écologie. Marguerite Yourcenar rappelle d’abord que Tchekhov, déjà, dénonçait la destruction de la forêt russe et que Franz Schrader, à la fin de son Atlas de géographie historique, en 1911, constatait les déséquilibres provoqués par l’exploitation effrénée des richesses naturelles dans un monde « grisé de ses puissances nouvelles et occupé à se détruire lui-même. »

Yourcenar fait l’inventaire des désastres sur la terre, dans les mers et dans l’air, des espèces animales exterminées, des « fruits de l’incurie et de l’avidité ». Elle note aussi « quelques signes de changement » encourageants, effets de la protestation et de la contestation, de la persuasion qui amène, par exemple, de jeunes fermiers à renouer avec des pratiques traditionnelles moins néfastes. « Il faudra chauffer moins, diminuer la hauteur des plafonds, la taille des pièces, revenir aux petites maisons modestes d’autrefois. »

« Les Anciens se trompaient comme nous. Ils condamnaient néanmoins ce qu’ils appelaient « la démesure ». Les Indiens d’Amérique la redoutaient aussi, semblables en cela à la plupart des primitifs. » Retraçant l’évolution du monde, elle dénonce « la croissance démesurée des villes », « une culture trop intensive », « l’abus de l’eau » et aussi la surpopulation : « Il n’y a pas seulement pour l’humanité la menace de disparaître sur une planète morte, il faut aussi que chaque homme, pour vivre humainement, ait l’air nécessaire, une surface viable, une éducation, un certain sens de son utilité. »

Quand Galey remarque que l’action individuelle paraît dérisoire, elle répond : « Tout part de l’homme. C’est toujours un homme seul qui fait tout, qui commence tout : Dunant et Florence Nightingale pour la fondation de la Croix-Rouge, Rachel Carson pour la lutte contre les pesticides, Margaret Sangers pour le planning familial. » La place des écrivains ? « Les écrivains véritables sont nécessaires : ils expriment ce que d’autres ressentent sans pouvoir lui donner forme et c’est pourquoi toutes les tyrannies les bâillonnent. » Ils nous aident à ouvrir les yeux.

Yourcenar n’avait pas de télévision et lisait peu les journaux, « trop souvent un miroir faussé », préférant les rapports et les comptes rendus qui éclairent le dessous des cartes. Elle faisait partie d’une association de ménagères, Homemakers Associations, militant contre la fraude alimentaire. Végétarienne « à quatre-vingt-quinze pour cent » (du poisson deux fois par semaine), elle ressentait un « profond sentiment d’attachement et de respect pour l’animal ». Elle avait refusé de manger de la viande dès la petite enfance, changé d’avis vers quinze ans, avant de se raviser à la quarantaine.

Elle s’est engagée contre le massacre des phoques nouveau-nés, des animaux tués pour leur fourrure, leurs plumes ou leurs défenses, contre la chasse : « J’appartiens à l’une des sociétés qui achètent des terres pour créer des réserves d’air et d’eau impolluées et de vie tant végétale qu’animale. » – « Il ne sera jamais trop tard pour tenter de bien faire, tant qu’il y aura sur terre un arbre, une bête ou un homme. » J’ai repensé à ces paroles en suivant, dans la superbe série « Histoires d’arbres » diffusée sur Arte, le combat de Julia Butterfly qui a vécu 738 jours dans un sequoia géant de 1500 ans pour préserver cette partie de la forêt californienne de la surexploitation forestière (visible sur le site d’Arte jusqu’au 6 janvier 2018).

Dans « La sympathie par l’intelligence », Marguerite Yourcenar explicite son intérêt pour les animaux, « cet aspect bouleversant de l’animal qui ne possède rien, sauf sa vie, que si souvent nous lui prenons ». La souffrance des animaux la touche, comme la souffrance des enfants : « j’y vois l’horreur toute particulière d’engager dans nos erreurs, dans nos folies, des êtres qui en sont totalement innocents ». Elle refuse qu’on considère cela comme de l’anthropomorphisme, la bonté devant s’exercer envers tout ce qui vit.

Cela rejoint ce qu’elle écrivait dans sa préface de La petite sirène, une pièce inspirée d’Andersen (elle considère les préfaces de ses pièces comme « la part la plus autobiographique de son œuvre », il faudra lire son théâtre un jour) : cette préface « a représenté le partage des eaux entre [sa] vie d’avant 1940, centrée surtout sur l’humain, et celle d’après, où l’être humain est senti comme un objet qui bouge sur l’arrière-plan du tout. »

Education de l’enfant, amitié, voyage, écriture, traduction, solitude, mort, Les yeux ouverts sont riches de son expérience personnelle et de sa quête de la sagesse. Elle se reconnaît inspirée par le bouddhisme mais pas seulement : « J’ai plusieurs religions, comme j’ai plusieurs patries, si bien qu’en un sens je n’appartiens peut-être à aucune. »

Dans une page émouvante, que je vous copierai peut-être un jour, Marguerite Yourcenar énumère en vrac ce qu’elle aimerait revoir s’il est vrai, comme le lui a raconté un ami sauvé de la noyade, qu’on revoit avant de mourir toute sa vie, « de façon fulgurante ». « Tout vient de plus loin et va plus loin que nous. Autrement dit, tout nous dépasse, et on se sent humble et émerveillé d’avoir été ainsi traversé et dépassé. »

« Dada correspond à une des périodes les plus heureuses de ma vie, l’époque où dans l’atelier d’Alice Frey, aménagé à l’intérieur d’un hospice de vieillards, nous jouions entre nous et pour notre seul plaisir Le Serin muet de Ribemont-Dessaignes. Pour tout décor, une double échelle. Je me vois encore grimper les échelons, une cage de serin à la main et chevaucher le sommet de l’échelle en déclarant : « Je suis Gounod, compositeur de musique… » Dada nous séduisait alors par son nihilisme et son juvénilisme. La joie de faire craquer les cadres et, vraiment, j’avais l’impression de me trouver sur une échelle de valeurs entièrement nouvelles. »

« Dada correspond à une des périodes les plus heureuses de ma vie, l’époque où dans l’atelier d’Alice Frey, aménagé à l’intérieur d’un hospice de vieillards, nous jouions entre nous et pour notre seul plaisir Le Serin muet de Ribemont-Dessaignes. Pour tout décor, une double échelle. Je me vois encore grimper les échelons, une cage de serin à la main et chevaucher le sommet de l’échelle en déclarant : « Je suis Gounod, compositeur de musique… » Dada nous séduisait alors par son nihilisme et son juvénilisme. La joie de faire craquer les cadres et, vraiment, j’avais l’impression de me trouver sur une échelle de valeurs entièrement nouvelles. »