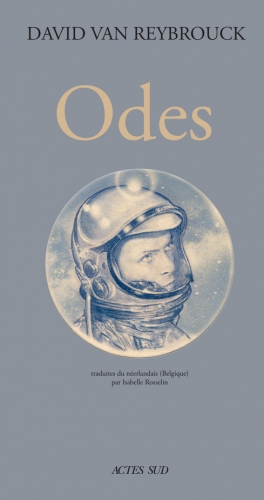

D’une Ode à l’ex à une Ode à la vie, David Van Reybrouck, essayiste, historien, romancier et auteur de théâtre né en 1971, aborde dans Odes (textes traduits du néerlandais (Belgique) par Isabelle Rosselin, 2021) 54 sujets qui sont autant d’occasions d’exprimer sa gratitude. « Les textes réunis ici sont tous parus de 2015 à 2018 sur la plateforme journalistique néerlandaise De Correspondent. »

Il s’agit d’expériences vécues, de rencontres, d’art, de vie quotidienne, de voyages, de lectures, de musique… « Soudain nous étions là de nouveau. Un café de Bruxelles, lundi de la semaine dernière. C’était le soir et nous étions assis l’un à côté de l’autre. A regarder les gens, à sentir nos cuisses se toucher, à penser à cette phrase d’Antoine de Saint-Exupéry : « Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction. » »

Six ans de vie ensemble, puis trois mois de silence avant ces retrouvailles. « Qui sont donc ces gens que nous avons tant aimés ? Le mot « ex » ne rend pas justice aux rapports intenses, stratifiés, que nous entretenons avec nos anciennes amours. » Sur ces vies qui convergent puis divergent, l’auteur cite « le plus beau poème d’adieu de la poésie néerlandaise » :

« Demain

je vais retrouver la femme que j’aime

et lui rendre ses ailes. » (Rodaan al-Galidi)

Ce recueil d’hommages à la première personne dit les sentiments et les émotions, en y mêlant de nombreuses observations et références culturelles. A Zagreb existe un musée des Relations brisées, fondé par un couple d’artistes qui n’a pas voulu « partager douloureusement » leurs affaires communes et a préféré les exposer, en souvenir du temps passé ensemble ; l’idée a plu, d’autres couples en rupture sont venus enrichir la collection.

L’Ode à la déconnexion s’insurge contre « le dogme qu’il vaut toujours mieux pouvoir être en ligne partout. » L’Ode au printemps, née d’un paysage d’arbres fruitiers en fleurs aperçus du train, interroge la place congrue de la nature et de la vie sauvage dans la littérature néerlandaise du dernier demi-siècle. Les seuls néerlandophones à en parler encore sont selon lui « les poètes du dimanche et les alpinistes ». Les artistes contemporains n’ont pas « ce genre de pudeur », comme Olafur Eliasson « déployant un fleuve » dans un musée de Copenhague.

Van Reybrouck se rend au bois de Hal pour admirer son « tapis bleu-mauve de jacinthes sauvages » qui attire du monde chaque année et pense aux tableaux de Monet, à la ressemblance entre « le vieux Monet » et le jeune Jackson Pollock, aux photos « fantastiques » du plancher de l’atelier de Pollock prises par Robert Weingarten. « Et vous découvrez que les éclaboussures sur le plancher aux Etats-Unis sont aussi des touches de lumières de nénuphars à Giverny et de jacinthes dans un bois près de Bruxelles. » (Ode au printemps)

Parmi les belles rencontres de l’auteur, dont le titre le plus connu est sans doute Congo. Une histoire (prix Médicis 2012), actuel président de PEN Flandre, il y a celle de Lobsang Chokta, vice-président du département de PEN pour les écrivains tibétains en exil lors d’un congrès annuel de PEN international à Reykjavik. « Un vieil esprit dans un jeune corps », un homme « exceptionnellement doux », ancien moine bouddhiste qui avait traversé l’Himalaya à pied pour se rendre auprès du dalaï-lama, avec qui il a eu l’occasion de faire une excursion en voiture de location et de contempler « d’infinis paysages d’une infinie beauté ». (Ode au plus bel être humain)

Comment ne pas s’émouvoir en lisant l’Ode à la progéniture qui ne verra jamais le jour (en vers) ? Comment ne pas être surpris qu’une Ode au gypaète barbu mène à la mort d’Eschyle ? Comment ne pas s’arrêter sur une fin de paragraphe, dans Ode à l’auto-stop – « Plutôt libre et vulnérable qu’en sécurité et craintif » – en se demandant si cette devise n’est pas plus masculine que féminine ? Comment ne pas acquiescer en lisant l’Ode au réconfort où il parle de la mort de son père ?

Inattendue, la notation d’un mot dont l’auteur a dû chercher la signification, « brouhaha », mot répété dans tous les romans de Modiano, a-t-il observé. Bienvenues, à rebours des habitudes contemporaines, l’Ode au refus de photographier, l’Ode à l’écoute, l’Ode aux gens âgés : « Sans doute peu de choses nourrissent-elles autant l’intelligence émotionnelle que les relations entre des gens nettement plus âgés ou plus jeunes. » Van Reybrouck (laïc) ose une Ode à nos dirigeants religieux (opposés aux dirigeants politiques) et séduit avec une Ode à la négligence (en peinture, chez Liebermann ou Turner).

Dans la postface où l’auteur explicite comment est né ce recueil dont certains textes sont illustrés (en plus du sous-bock dessiné par Tzenko au début de chaque ode, comme celui qui figure sur la couverture), il dit ceci : « Ecrire des odes, je le conseille à tout le monde : on en devient plus attentif, plus enthousiaste, plus avide et plus reconnaissant. » (Postface)