« Sans cette clé fondamentale, on ne saurait avoir accès à la civilisation chinoise », écrit Pierre Ryckmans dans son introduction aux Entretiens de Confucius (551-479 avant J.-C.), traduits et annotés par lui. Il s’agit en fait d’une compilation posthume, « des bribes, voire des miettes, de la conversation du Maître Confucius (…), sauvegardées un peu par hasard, au petit bonheur la chance par des disciples directs, ou plus probablement indirects. » (Anne Cheng, « Si c’était à refaire... ou : de la difficulté de traduire ce que Confucius n’a pas dit ».)

Confucius, gouache sur papier (The Granger Collection, New York), vers 1770

Avec une concision rare, ces Entretiens proposent, en vingt chapitres, un idéal nouveau à son époque, une voie morale, Confucius « substituant à l’ancienne notion d’élite héréditaire celle d’une élite qui serait déterminée par la vertu, le mérite, les compétences, le talent, indépendamment de la naissance et de la fortune. » (Ryckmans)

« Ce n’est pas un malheur d’être méconnu des hommes, mais c’est un malheur de les méconnaître. » (I, 16) L’humanisme de Confucius apparaît d’emblée dans son éloge de l’étude, de l’amitié, de la dignité – qui implique de respecter ses parents et d’honorer les morts – et son incitation à un mode de vie sobre et harmonieux.

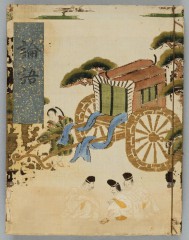

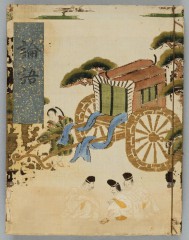

Analectes de Confucius, couverture de 1533

A notre époque souvent en perte de repères, certaines réflexions font mouche, sur l’art d’enseigner, sur le savoir (comment ne pas penser à la crise que traverse l’enseignement ?), sur les qualités nécessaires pour gouverner : « Promouvez les hommes intègres et placez-les au-dessus des gens retors – le peuple vous soutiendra. Mais si vous placez les gens retors au-dessus des hommes intègres, le peuple cessera de vous soutenir. » (II, 19)

Pour devenir un « homme de qualité » selon Confucius, il faut le plus souvent emprunter la voie du milieu. « Quand le naturel l’emporte sur la culture, cela donne un sauvage ; quand la culture l’emporte sur le naturel, cela donne un pédant. L’exact équilibre du naturel et de la culture produit l’honnête homme. » (VI, 18)

Confucius sous l'abricotier

Le sel des commentaires du Maître sur des personnalités de son temps, ses allusions à la situation sociale et politique en Chine, même éclairés par les notes du traducteur, échappent au lecteur peu formé à l’histoire de la civilisation chinoise. Confucius n’est pourtant pas « une sorte de pédant formaliste et vétilleux », comme on pourrait l’imaginer d’après certains de ses jugements sur la vie de cour, note Pierre Ryckmans, c’est « un homme pour qui les valeurs de contemplation priment sur toutes les autres ».

Quasi chaque chapitre offre ainsi l’une ou l’autre réflexion de portée universelle. Confucius balise la voie d’un développement personnel. A Fan Chi qui l’interroge sur la vertu suprême, il répond : « Etre digne dans la vie privée ; diligent dans la vie publique ; loyal dans les relations humaines. Ne pas se départir de cette attitude, même parmi les Barbares. » (XIII, 19) Un peu plus loin : « L’honnête homme cultive l’harmonie, mais pas la conformité. L’homme de peu cultive la conformité, mais pas l’harmonie. » (XIII, 23)

Manuscrit des Entretiens de Confucius découvert à Dunhuang

La dernière section des Entretiens, « fragments archaïques mal raccordés » (Ryckmans), revient sur l’art de gouverner, qui suppose selon Confucius de cultiver « cinq trésors » (qualités humaines) et d’éliminer « quatre fléaux » : « la Terreur qui cultive l’ignorance et pratique le massacre. La Tyrannie qui exige des récoltes sans avoir semé. Le Pillage qui se perpètre à coups d’ordres incohérents. La Bureaucratie qui dénie à chacun son dû. »

Observations, réponses à ses disciples, questions, ces paroles d’un sage qui a vécu si loin de nous, il y a si longtemps, continuent à éclairer. « Zigong demanda : « Y a-t-il un seul mot qui puisse guider l’action d’une vie entière ? » Le Maître dit : « Ne serait-ce pas considération : ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît. » (XV, 24)

« Je me vois prendre plaisir à cet assortiment de personnes, avec leurs motivations et leurs comportements. Seule l’une d’entre elles me tient réellement à cœur. Depuis des années maintenant, j’ai plusieurs fois par semaine des rencontres et des conversations imaginaires avec Amy. Au cours de ces discussions mentales, nous avons passé en revue toutes les erreurs que j’ai faites – par dizaines –, la plus grave étant mon incapacité à la briguer, à rivaliser pour elle.

« Je me vois prendre plaisir à cet assortiment de personnes, avec leurs motivations et leurs comportements. Seule l’une d’entre elles me tient réellement à cœur. Depuis des années maintenant, j’ai plusieurs fois par semaine des rencontres et des conversations imaginaires avec Amy. Au cours de ces discussions mentales, nous avons passé en revue toutes les erreurs que j’ai faites – par dizaines –, la plus grave étant mon incapacité à la briguer, à rivaliser pour elle.