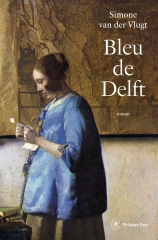

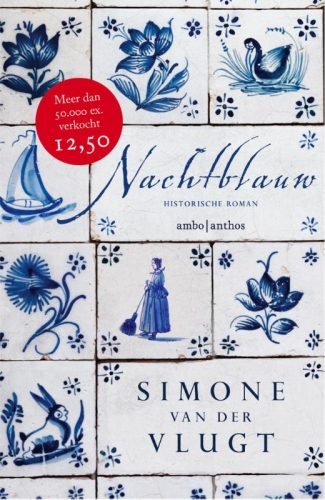

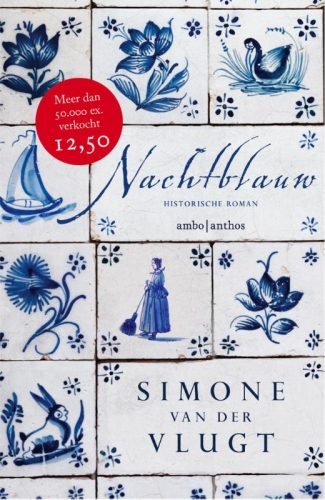

La femme en bleu lisant une lettre de Vermeer orne l’édition française de Bleu de Delft, un roman de Simone van der Vlugt (Nachtblauw, littéralement « bleu nuit », traduit du néerlandais par Guillaume de Neufbourg). Catrijn, son héroïne, y croise plusieurs maîtres de la peinture hollandaise au XVIIe siècle. Sur l’édition originale, de façon plus pertinente, ce sont des carreaux de la fameuse faïence dite « bleu de Delft ».

En mars 1654, Catrijn ne porte pas le deuil de Govert, épousé un an plus tôt : ce veuf qui l’avait mise enceinte était alcoolique et violent. Leur enfant était mort-né. A vingt-cinq ans, elle a beaucoup à faire après les funérailles. Jacob, son valet de ferme, lui fait part des soupçons de son beau-frère à son égard. Même si cela peut encourager les rumeurs, elle est décidée à quitter le village. Bientôt, elle vend aux enchères le bétail et le mobilier de la ferme qu’ils louaient.

Depuis toujours, elle rêve de vivre en ville, de se mettre à son compte comme « peintre sur céramique, par exemple » ; les meubles et les objets qu’elle décore sont appréciés, on lui en passe commande. Des amis d’Alkmaar lui ont parlé d’un notable à la recherche d’une domestique. Après avoir dit adieu à sa famille, elle embarque sur une barge.

Sur place, pas de chance, son futur employeur vient de décéder. A l’auberge de ses amis, un de leurs clients fidèles, Mattias van Nulandt, entend leur conversation avec Catrijn qui désespère de trouver un emploi. Son frère cherche une intendante, à Amsterdam. C’est plus loin qu’elle n’imaginait d’aller, mais elle accepte et Mattias, trente ans, célibataire, lui écrit une lettre de recommandation. Mattias voyage beaucoup. D’emblée, ils sont attirés l’un par l’autre.

Amsterdam est pour Catrijn le centre du monde : « Quelle effervescence ! Quelle vie ! » Beaucoup de marchands, des langues étrangères ; elle s’émerveille en marchant jusqu’au Keizersgracht où habite Adriaen van Nulandt. Le riche marchand l’engage et la présenté à son épouse, Brigitta, qui passe tout son temps à peindre. Griete, la jeune servante, ne peut mettre les pieds dans le salon de réception où Catrijn devra elle-même faire le ménage en prenant soin des deux grands vases de Chine blanc et bleu, en porcelaine très précieuse.

L’épouse du maître a une santé fragile, on lui donne du laudanum. Elle souffre de ne pas maîtriser assez l’art de peindre, rien d’autre ne l’intéresse. Brigitta parle à Catrijn de Rembrandt van Rijn dont ils possèdent quelques toiles. Pour qu’elle soit moins malheureuse, Catrijn suggère à van Nulandt de lui faire donner quelques leçons à domicile.

Heureuse d’une brève visite de Mattias chez son frère, Catrijn apprend par Brigitta qu’il aime beaucoup trop sa liberté pour épouser qui que ce soit, en plus de son goût pour les voyages. Grâce à lui, elle va pouvoir accompagner ses maîtres à l’atelier de Rembrandt. Le peintre remarque sa fascination pour la toile à laquelle il travaille et ils échangent quelques mots.

C’est son élève Nicolas Maes qui se chargera de Brigitta. Il lui a suggéré de peindre un objet unique, avec peu de couleurs. Catrijn va lui chercher un vase de Chine, lui pile de la couleur bleue. Mais sa maîtresse tombe malade avant d’avoir achevé sa toile et doit s’aliter ; l’intendante ne peut résister à l’envie d’essayer ses pinceaux et ses couleurs : elle continue à peindre le vase et tout se complique quand le médecin, passant par l’atelier, remarque la toile et exprime son intention d’acheter la peinture « de madame van Nulandt » !

L’héroïne de Bleu de Delft n’a pas froid aux yeux, on l’a compris. C’est alors que resurgit Jacob, son ancien valet au village, qui a besoin d’argent : il l’a vue « au-dessus de Govert, un oreiller entre les mains » et menace de tout révéler. Après lui avoir donné les cinquante florins qu’il réclame, Catrijn donne sa démission. Il lui faut partir pour que Jacob perde sa trace. Déçu, Adriaen van Nulandt la recommande à son autre frère, Evert, qui dirige une faïencerie à Delft et a pour ami Johannes Vermeer.

C’est là que va se jouer le destin de Catrijn : engagée comme peintre sur céramique, elle pourra révéler ses dons. Attendra-t-elle Mattias, parti pour un an aux Indes, ou épousera-t-elle un autre prétendant ? Echappera-t-elle à Jacob et à son passé ? J’ai pensé en lisant ce roman à Miniaturiste de Jessie Burton (Amsterdam, les marchands, la vie domestique) et à La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier (les peintres de Delft : Vermeer, Fabritius).

Faïence de Delft au Rijksmuseum, Amsterdam (source)

Simone van der Vlugt, romancière néerlandaise née en 1966, a écrit des romans pour la jeunesse et de nombreux romans historiques et « thrillers » à succès. L’intrigue romanesque de Bleu de Delft divertit en même temps qu’elle évoque joliment le monde de la céramique hollandaise qui va s’inspirer de la porcelaine de Chine, la naissance et le succès du fameux bleu de Delft.