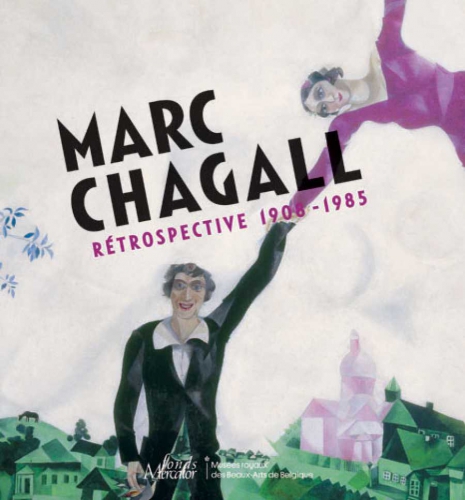

Très attendue, la grande exposition Chagall des Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles tient ses promesses : une superbe rétrospective, de nombreuses toiles de musées étrangers et de collections particulières, de quoi découvrir, même si on se souvient d’autres expositions.

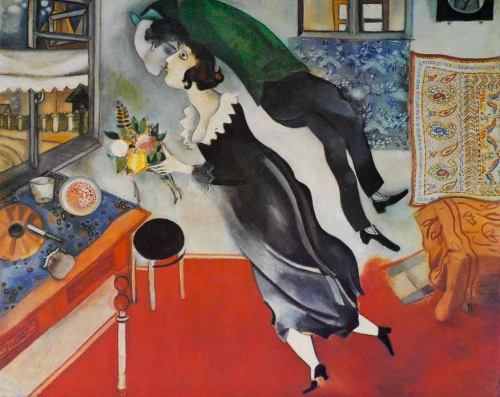

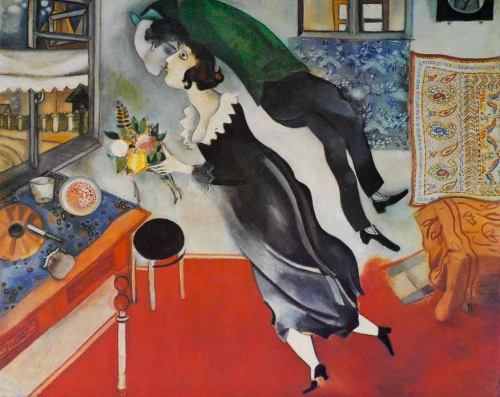

Marc Chagall L'anniversaire 1915 Huile sur carton © Museum of Modern Art, New York

Je ne me rappelle pas avoir admiré ce Nu avec des fleurs, par exemple, aquarelle et gouache ; cette Tentation, belle comme un vitrail, avec de petits animaux autour d’Adam et Eve ; ce Portrait du poète Mazin, son voisin russe à La Ruche ; un splendide Nu rouge... Bientôt c’est Vitebsk, sa ville natale, et les éléments qui reviendront si souvent dans sa peinture, sans que l’artiste donne pourtant l’impression de se répéter : une fenêtre, un bouquet, un cheval…

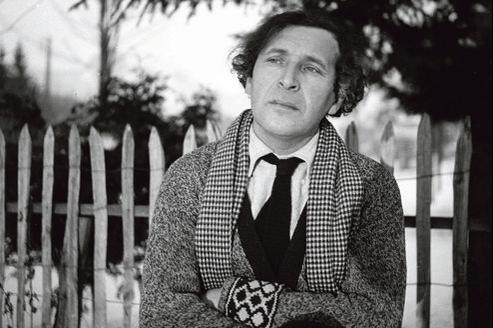

L’anniversaire, toile prêtée par le Moma (ci-dessus), est une merveille : dans une atmosphère chaude (sol rouge, tissus à ramages) qui contraste avec leurs vêtements sombres, Bella, épousée en 1915, tient un bouquet de fleurs et semble décoller du sol pour recevoir le baiser de Chagall en flottaison dans l’air, la tête renversée pour l’embrasser. C’est la première peinture où il représente un personnage « en lévitation ».

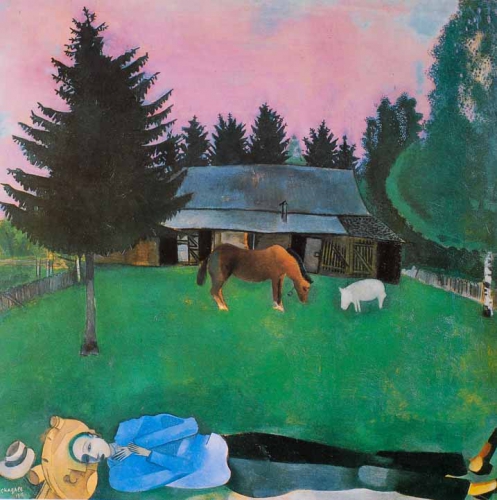

Marc Chagall La naissance 1911 Huile sur toile originale collée sur bois contreplaqué Collection privée

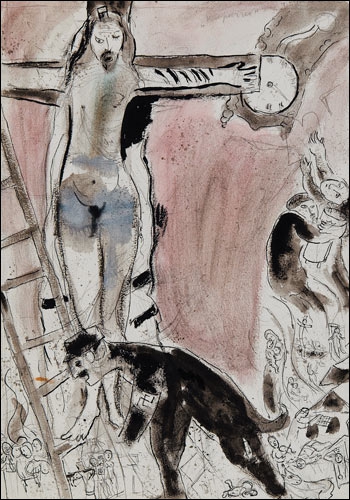

Une petite salle rassemble des tableaux familiaux : David jouant de la mandoline (deux beaux portraits très différents de son frère mort jeune à la guerre), sa mère, son père et sa grand-mère (avec un chat), ses sœurs, des amoureux... La naissance (ci-dessus) montre une jeune mère allongée, un bébé nu dans les bras de son père ; plein de détails comme la lampe en haut, un chat bleu en bas, animent cette scène structurée franchement par des lignes et une grande diagonale, ce qui est assez rare chez Chagall (1887-1985).

Chacune de ses peintures raconte une histoire. On expose aussi dans cette salle de beaux intérieurs, animés par un bouquet, éclairés par une baie vitrée – on aperçoit la petite Ida, sa fille née en 1916, en robe rouge dans un fauteuil, et la tête de Bella, dehors, à la fenêtre. Une toile m’a fait penser à Bonnard : Les fraises ou Bella et Ida à table, avec le joyeux contraste des fruits rouges sur la nappe blanche.

Marc Chagall La promenade 1917-1918 Huile sur toile © Musée russe, Saint-Pétersbourg

La promenade, grande toile choisie pour l’affiche, vous la connaissez certainement : le couple se tient par la main, lui les pieds à terre, elle en robe mauve volant dans un ciel blanc à la Malévitch au-dessus de la ville tout en vert, à l’exception de la cathédrale. Dans l’angle inférieur gauche, leur pique-nique en rouge, sous un peu de feuillage bleu – Chagall associe les couleurs comme personne.

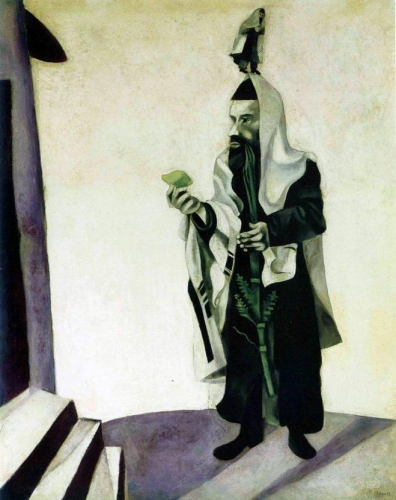

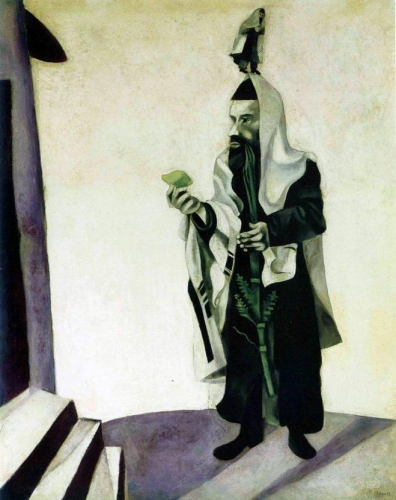

La religion tient une place constante dans son œuvre : on peut voir côte à côte une esquisse sur papier et l’huile sur toile du Rabbin au citron vert (ci-dessous) – un cédrat dans une main, une branche de palmier dans l’autre, deux des quatre végétaux associés à la fête de Souccot. Pourquoi ce petit rabbin inversé sur sa tête ? D’après l’audioguide (compris dans le prix d’entrée), ce serait une manière d’évoquer la succession, la chaîne des rabbins. Plus loin, on verra Chagall traiter des thèmes bibliques et peindre de nombreuses crucifixions pour symboliser la tristesse, la souffrance, le malheur – le peintre ira jusqu’à se peindre lui- même en croix.

Marc Chagall Le Rabbin au citron 1924 Huile sur Toile © Collection Particulière

La figure du juif errant, avec son baluchon sur le dos et sa canne, est un autre motif récurrent, même si la toile intitulée En route ou le juif errant, à la pâte épaisse, s’appelait au départ « Chemin faisant », allusion au voyage du peintre vers Paris. Ce n’est que des années plus tard que Chagall ajoutera le second titre.

Rentré en Russie, Chagall a beaucoup travaillé pour le Théâtre juif de Moscou. On présente ici des maquettes de costumes, de décors, et en projections, les grandes fresques réalisées pour ce théâtre (montrées à la Fondation Gianadda en 2007). En revanche, je ne connaissais pas toutes ces illustrations pour les fables de La Fontaine, une idée de Vollard : Le renard et les raisins, La grenouille voulant se faire aussi grosse que le bœuf (collection des MRBAB), Deux pigeons, entre autres.

Marc Chagall Le renard et les raisins 1926-27 Aquarelle et gouache © Collection Particulière

On retrouve des autoportraits et des portraits de couple tout au long du parcours, comme le magnifique Double portrait (Nagoya) datant de 1924 où le peintre vêtu de noir, debout à son chevalet, tient contre lui Bella en robe blanche, leurs deux profils tournés vers la toile. Ou encore Le gant noir (ci-dessous).

Des animaux, des anges, des amoureux, des fleurs, des violons... La peinture de Chagall célèbre la vie. Elle s’assombrit pendant la guerre, à la mort de Bella, retrouve des couleurs enchantées quand il se remarie avec Vava. Mais Bella reviendra encore souvent sous ses pinceaux. A Saint-Paul de Vence, il peint sur un énorme bouquet au milieu de son atelier, une grande toile verticale, très claire, aérée, qui tranche avec l’effervescence habituelle.

Marc Chagall Le gant noir 1923-48 Huile sur toile © Collection Particulière

La dernière salle montre des études pour le Metropolitan Opéra – Le triomphe de la musique – et pour l’Opéra Garnier, et aussi des costumes pour Stravinsky. Impossible de vous parler de tout, plus de deux cents œuvres, aussi je vous renvoie au site de l’exposition. Vous avez quatre mois pour vous y rendre, jusqu’au 28 juin.

Cette rétrospective bruxelloise, d’abord montrée à Milan, montre très bien que Chagall, tout en restant fidèle à son univers original, évolue constamment dans sa manière de peindre. J’ai aimé son Don Quichotte, peint à 86 ans, entouré de gens qui dansent, d’autres qui font la guerre, avec Chagall au chevalet entouré des siens, et dans le bas, de petits arbres. « On ne sait jamais avec Chagall, lorsqu’il peint, s’il dort ou s’il est réveillé. Quelque part, dans sa tête sans doute, il doit y avoir un ange. » (Picasso) Tantôt joyeux, tantôt inquiet, l’art de Chagall touche au cœur.

« Quand j’arrivai à Nice pour la première fois, je me sentis au royaume des fleurs. Pour moi, c’était une nature nouvelle, qui m’enchantait. L’abondance et la variété des fleurs m’émerveillait et me fascinait. Un tel contraste par rapport à Vitebsk, où la pauvre Bella, pour trouver une petite fleur à m’offrir, devait courir hors de la ville chez quelque jardinier. A Nice, on pouvait composer des centaines de bouquets de mariée et les présenter à mes épouses imaginaires dans le monde entier. N’était-ce pas la raison pour laquelle je les représentais si souvent dans mes peintures ? »

« Quand j’arrivai à Nice pour la première fois, je me sentis au royaume des fleurs. Pour moi, c’était une nature nouvelle, qui m’enchantait. L’abondance et la variété des fleurs m’émerveillait et me fascinait. Un tel contraste par rapport à Vitebsk, où la pauvre Bella, pour trouver une petite fleur à m’offrir, devait courir hors de la ville chez quelque jardinier. A Nice, on pouvait composer des centaines de bouquets de mariée et les présenter à mes épouses imaginaires dans le monde entier. N’était-ce pas la raison pour laquelle je les représentais si souvent dans mes peintures ? »