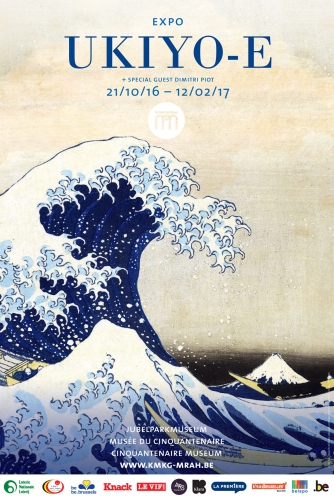

Quelles merveilles ! Ne manquez pas « les plus belles estampes japonaises » au musée du Cinquantenaire. Les Musées royaux d’Art et d’Histoire présentent « Ukiyo-e », une sélection d’œuvres issues de leur collection fameuse, en deux temps, pour ne pas les exposer trop longtemps à la lumière – la seconde série à partir du 20 décembre prochain – 416 estampes au total (sur plus de 7500 pièces).

Un petit film à l’entrée permet de visualiser la technique de l’estampe et les différentes phases du travail et de l’impression, introduction prolongée dans les premières salles où sont exposés des outils, des bois de trait, des impressions de différents types : noir et blanc, monochrome, polychrome, jusqu’aux « images de brocart » (bois de teinte multiples), voire rehaussées de textile.

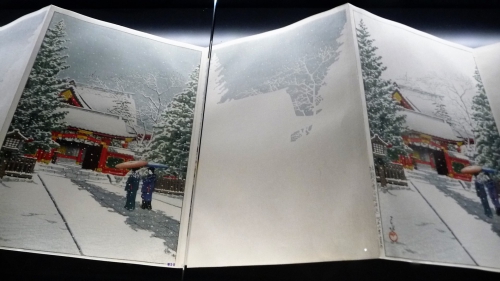

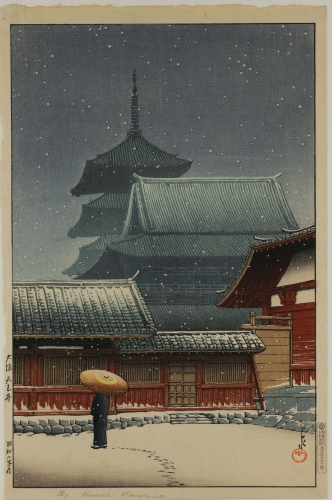

Un bel album en accordéon déplié, Le sanctuaire de Hie sous la neige de Kawase Hasui (1883-1957), illustre le procédé d’impression complet, de droite à gauche, du noir et blanc jusqu’à l’image en couleurs, en montrant à chaque étape quelles parties sont encrées ou colorées (détail ci-dessus). L’art japonais de l’estampe débute vers 1720, l’exposition rend compte de son évolution jusqu’au début du XXe siècle. Les estampes polychromes des XVIIIe et XIXe siècles ont enchanté collectionneurs et artistes occidentaux (Monet, Van Gogh, par exemple) dès la fin du XIXe. On découvre ici de nombreux artistes japonais moins connus chez nous que Hokusai ou Hiroshige.

Torii KIYONAGA (1752-1815), Le restaurant Kankanrō, Vers 1794

« À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, des artistes tels que Harunobu, Shunshô, Kiyonaga, Utamaro et Sharaku représentaient sur leurs estampes des courtisanes et des acteurs, stars de la vie nocturne d’Edo (l’actuelle Tokyo). » De jeunes femmes pêchent – la figure féminine est privilégiée par les peintres d’estampes – ou bien vaquent à leurs activités quotidiennes, comme dans ces séries de « Huit vues », caractéristique de l’art sino-japonais, par exemple Les huit vues du salon de réception de Harunobu.

Mais au théâtre de kabuki, les hommes jouent tous les rôles, masculins et féminins : de nombreuses estampes immortalisent des acteurs connus, leurs mimiques, leurs costumes, leur visage expressif et en gros plan (« okubi-e » ou « grosses têtes »). C’est l’occasion de peindre de beaux tissus, parures et coiffures, comme les courtisanes des « maisons vertes » (maisons closes) en offrent d’étourdissantes variétés. Les maisons de thé offrent souvent un cadre pittoresque où évoluent de jolies femmes ; ce sont des sujets très populaires pour un public majoritairement masculin, les femmes n’ayant aucun droit sous le régime shogunal de l’époque d’Edo.

Katsukawa SHUN’EI (1762-1819), L’acteur Ichikawa Omezō I dans le rôle de Momonoi Wakasanosuke, IV/1795

Utamaro, un des artistes les plus productifs du XVIIIe siècle, se spécialise dans les albums érotiques et, le premier, représente des visages de courtisanes en gros plan, d’une beauté raffinée comme on peut le voir dans deux splendides portraits d’hôtesses de maisons de thé. Sur le parcours de l’exposition, on montre aussi les objets précieux en usage pour la toilette (miroir, peignes, pinces à cheveaux, boîtes, nécessaire à fumer).

Kitagawa UTAMARO (1753?-1806), Le bol à thé,

Suite : Huit vues de comptoirs de thé dans des endroits célèbres, Vers 1795-1796

D’Utamaro encore, ces Modèles de jeunes femmes, tissés de brumes – brume d’« un vêtement d’été en gaze, jeté nonchalamment sur un portant à kimono », une estampe rare. Un pentaptyque d’Eishi (1756-1829), soit cinq estampes juxtaposées, montre une scène de réjouissance estivale sur un bateau de plaisance (Partie sur le Yoshinomaru). Non loin, du même, une jolie Chasse aux lucioles.

Ecritoire décorée sur le couvercle d'un prunier et d'un camélia en fleurs

Près des estampes d’Hokusai (1760-1849), des vues célèbres du Mont Fuji et d’autres (affiche), on a rassemblé dans une vitrine divers albums de lui, certains ouverts, aux titres parfois intrigants et poétiques : « dessins impromptus, transmettant l’âme et éclairant la main ». C’est lui qui a introduit le fameux bleu de Prusse dans l’estampe en même temps que le paysage, sujet nouveau, montré pour lui-même et pas seulement comme un décor. Des chefs-d’œuvre aussi d’Hiroshige (1797-1858) : paysages panoramiques, vues d’endroits célèbres, jardins…

Katsushika HOKUSAI (1760-1849), Vent frais par temps clair,

Suite : Trente-six vues du mont Fuji, Vers 1830-1832

Aux XIXe et XXe siècles, l’estampe japonaise se modifie au contact de la culture occidentale. Pour l’année de la Chèvre, Hokkei (1780-1850) présente une Européenne à la chèvre avec des maisons de type européen à l’arrière-plan, et signe même à l’horizontale, dans un cartouche en bas de la feuille, comme les Européens. On montre aussi de belles illustrations pour des scènes de roman, qui rendent l’atmosphère du récit, comme Jeune femme et deux silhouettes dans le brouillard du soir ou Jeune femme admirant la pleine lune.

Kawase HASUI (1883-1957), Le temple Tennō à Osaka,

Suite : Souvenirs de mes voyages, troisième série, 1927

Hasui, (1883-1957) le dessinateur d’estampes de paysages le plus important du XXe siècle, excelle dans le rendu de l’atmosphère météorologique : crépuscule, averses, neige… Sa vue du lac Kawaguchi, où le regard pénètre entre des arbres en ombres chinoises, est une splendeur. Shinsui séduit aussi avec ses portraits de femmes comme cette Jeune femme en longue tunique de dessous qui attache avec grâce ses cheveux dans la nuque et même une jeune femme nue au bord de l’eau, nudité impensable dans l’estampe ancienne.

Itō SHINSUI (1898-1972), Jeune femme en longue tunique de dessous, 1927

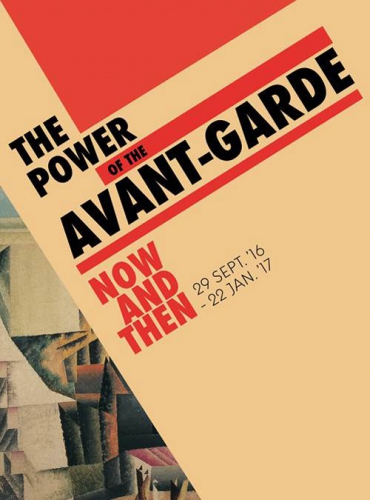

Au bout du parcours, l’attention est moindre, le regard un peu fatigué d'avoir observé tant de beaux détails, c’est pourquoi je vous parlerai la prochaine fois (après avoir vu la seconde série d’estampes) de Dimitri Piot, dessinateur belge de bande dessinée qui combine l’ukiyo-e avec la représentation du monde contemporain, à l’honneur dans la dernière grande salle.