Nouvelle balade dans le Dictionnaire amoureux de la Belgique de Jean-Baptiste Baronian : cette fois nous irons de Laeken jusque chez Thomas Owen (qui a habité pas loin de chez moi). Je vous ai déjà présenté les Serres royales de Laeken, mais jamais je n’ai mis les pieds au « Père-Lachaise » bruxellois selon certains, à savoir le cimetière de Laeken où Baronian a eu « la curieuse impression de dégringoler les âges à la vitesse de l’éclair » dans une « métropole totalement désuète et, qui plus est, d’une laideur infinie ». Dans ce « gris répulsif », que de « Belges qui ont fait la Belgique », pourtant !

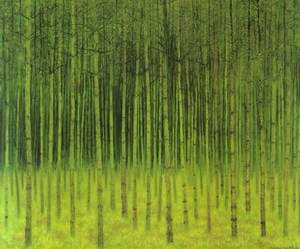

Albijn Van den Abeele, Bois de sapins en février, 1900

(en couverture du catalogue Le premier groupe de Laethem-Saint-Martin 1899-1914, Bruxelles, 1988)

A « Laethem-Saint-Martin », on respire mieux, avec les deux groupes d’artistes de ce « foyer de la peinture et de la sculpture flamandes du XXe siècle ». Un millier d’habitants vers 1900, quand les premiers s’y installent, neuf fois plus (« près de vingt fois plus si on compte la population de Deurle, la commune limitrophe ») aujourd’hui dans cette région cossue où musées et galeries d’art prospèrent. Baronian rappelle ce qui motivait ces artistes et admire Bois de sapins en février, chef-d’œuvre de Van den Abeele : « Le mystère de la lumière verte dans tous ses états. Le mystère tout court sublimé par des arbres. Un miracle. »

La littérature française de Belgique prend volontiers sa source officielle dans La Légende d’Ulenspiegel de Charles de Coster (1827-1879), roman passé presque inaperçu à sa parution en 1867, écrit Baronian, mais relancé par diverses rééditions, surtout posthumes, et par le monument élevé aux étangs d’Ixelles en hommage à l’écrivain volontiers archaïsant, représentant le couple héroïque, Thyl Ulenspiegel et Nele (j’ai vu passer l’une ou l’autre fois la sculpture de Charles Samuel, en bronze et en format réduit, mais à des prix hors de ma portée.)

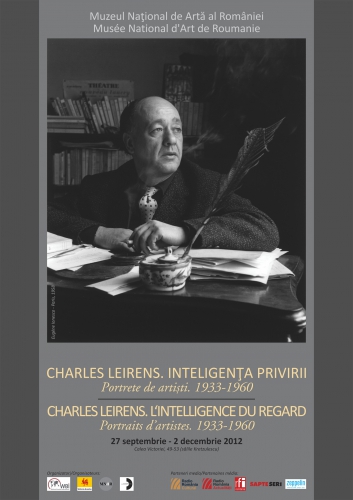

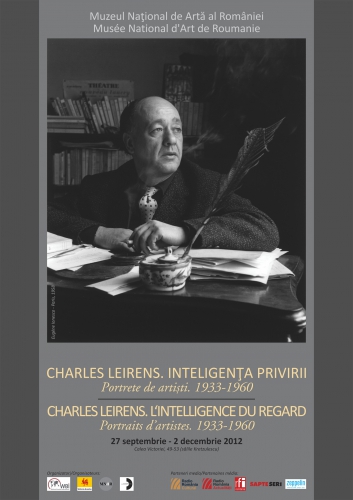

Si comme moi, vous ignoriez le nom du photographe Willy Kessels (devinette du billet précédent), celui de Charles Leirens devrait être plus familier à ceux qui fréquentaient l’ancienne librairie du palais des Beaux-Arts tenue par la Promotion des lettres belges de langue française : on y trouvait en cartes postales ses beaux portraits d’écrivains et d’artistes. Baronian nous apprend qu’il était féru de musique, lui-même compositeur, organisateur de concerts marquants, notamment à la Maison d’Art qu’il avait fondée avenue Louise. « Grand photographe, grand mélomane et grand animateur culturel : j’ai beau chercher, je ne vois pas quel nom je pourrais mettre en regard de celui de Charles Leirens », conclut Baronian.

Je ne m’attarderai ni sur nos anciens rois Léopold I, II et III, ni sur « Lemaître », « Lemonnier », « Leys », ni sur « Liège », qui le méritent assurément. Pardonnez-moi de quitter le L, mais (comme dans ma bibliothèque) la lettre M qui suit est la plus fournie dans ce dictionnaire : 23 entrées en commençant par « Maeterlinck » et « Magritte », c’est une gageure d’en rendre compte. Alors tant pis (tant mieux pour vous quand vous ouvrirez ce Dictionnaire amoureux de la Belgique), pas de « Meunier (Constantin) » ni de « Mer du nord » ni même de « Moules », je m’arrêterai sur un seul article en M.

Léonard Misonne, Brouillard et poussière, 1908

C’est au Musée de la photographie à Charleroi que j’ai vu les œuvres de Léonard Misonne – on hésite à nommer « photographies » les créations de ce photographe impressionniste. Méconnu, affirme Baronian, parce que la photographie pictorialiste (imitant la peinture) « a totalement été déconsidérée après la seconde guerre mondiale » au profit de la photographie réaliste et documentaire. Misonne composait des « tableaux photographiques », souvent des paysages champêtres, des scènes de ville aussi, et toujours avec une lumière, une atmosphère particulière.

Bien sûr, à M vous trouverez bien « Mons » et à N « Namur » ! Puis les écrivains se succèdent : Norge précède Amélie Nothomb et Paul Nougé. Thomas Owen n’est pas loin, juste derrière « Ostende », où Baronian invite Stefan Zweig (La saison à Ostende), Henri Storck qui a filmé « Ostende, reine des plages » du temps où elle était ce qu’elle n’est plus (mais elle a de beaux restes), et bien sûr les deux grands peintres ostendais, James Ensor et Léon Spilliaert.

Désolée de terminer ce billet sur un mode énumératif, je vous promets pour le prochain un extrait plus... élégant.