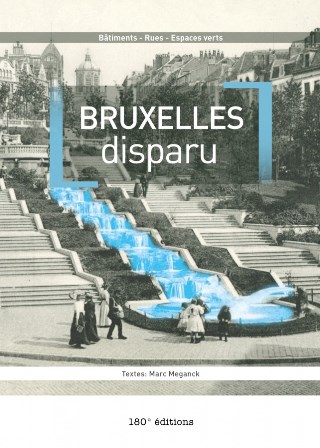

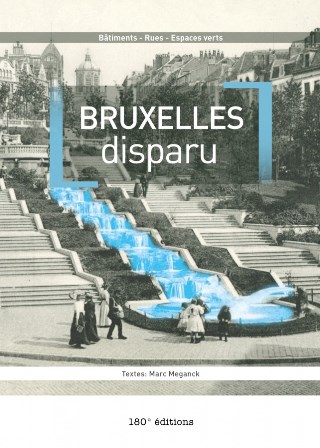

En couverture de Bruxelles disparu (2013), un petit livre déniché à la librairie de la Fondation Civa, le Mont des Arts tel qu’il se présentait au début du XXe siècle, « tout en ondulation et en respiration » comme l’écrit Marc Meganck. Pour commenter les cartes postales et vues anciennes de la capitale belge, qui n’a cessé de changer en deux siècles, l’auteur a laissé de côté la nostalgie pour répondre à la question : « qu’y avait-il ici autrefois ? »

70 pages sont consacrées à Bruxelles-Ville (comme on appelle souvent la commune centrale dite Ville de Bruxelles, code postal 1000) et presque autant aux autres communes bruxelloises (la région de Bruxelles-Capitale en compte dix-neuf) – un second tome est paru chez le même éditeur dans la même perspective : « Soixante sites pour un deuxième rétro-voyage dans un Bruxelles disparu ».

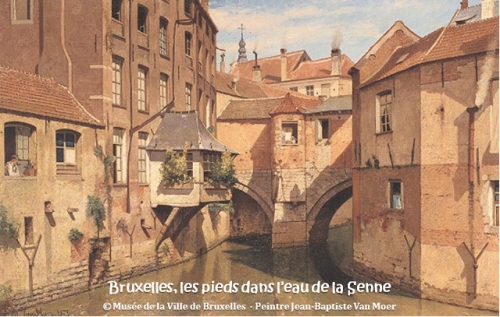

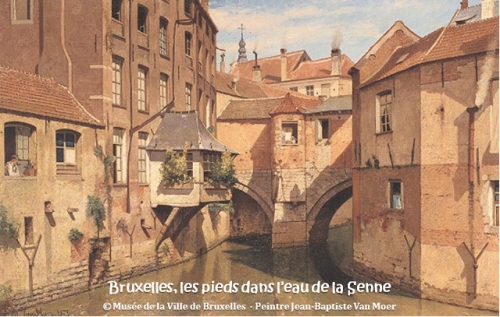

Ce livre richement illustré s’ouvre sur des aquarelles de Jean-Baptiste Van Moer, vers 1870 : on y voit une ville encore médiévale où coule la Senne, « la rivière indissociable des origines de Bruxelles ». On pense à Bruges, à Gand, qui ont préservé leurs eaux vives, tandis que la Senne, devenue « un véritable égout à ciel ouvert » a disparu sous la ville entre 1867 et 1871, lors du « voûtement de la Senne ».

Source : http://bruxelles-bruxellons.blogspot.be/2013/03/bruxelles-au-fil-de-leau-quand-elle-se.html

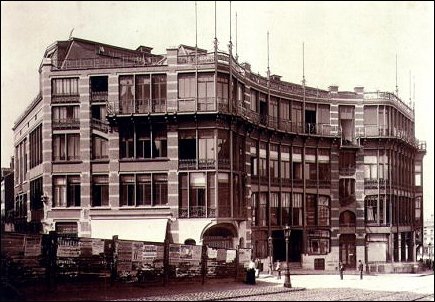

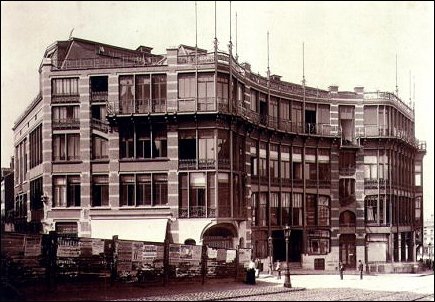

Vers 1900, « le plus vaste magasin de nouveautés du Royaume », les Grands Magasins de la Bourse, s’adressaient à « la mère de famille sage, la femme élégante, l’homme aux goûts raffinés ». Plus tard viendront Au Bon Marché, A l’Innovation, le Grand Bazar puis les Galeries Anspach, tous disparus à l’exception de l’Inno, comme on l’appelle familièrement, devenue Galeria Inno en 2004. On peut ici les retrouver en images.

Des aspects moins connus sont évoqués dans Bruxelles disparu, comme les urinoirs : édité en 1910, l’Indicateur des Urinoirs de Bruxelles annonçait « un Tableau officiel des Urinoirs et des chroniques, articles et nouvelles littéraires se rapportant à l’Urinoir et à son histoire ainsi qu’à l’Art de bien uriner » ! Indiquait-il aussi des toilettes pour dames ? Aujourd’hui, le site de la Ville renseigne les emplacements des uns et des autres.

Source : http://www.bruegel-marolles.be/fr/accueil.html

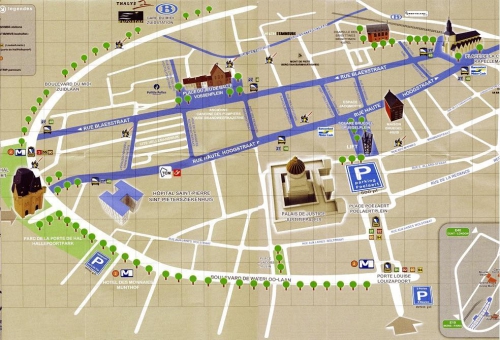

Des rues ont été rayées de la carte de Bruxelles, des îlots parfois, chassant leurs habitants comme dans le quartier populaire des Marolles, à l’impasse des Escargots – « 23 maisons, 64 ménages, 188 habitants (dont 78 enfants) » –, déclarée insalubre : « L’ancien escalier d’accès donne désormais sur un intérieur d’îlot aménagé en plaine de jeux. »

Et aussi des bâtiments remarquables : le palais de Granvelle rue des Sols, sacrifié dans les années 1930 pour la Jonction Nord-Midi ; la Maison du Peuple conçue par Victor Horta, démolie en 1965 « malgré une pétition de quelque 700 architectes d’une soixantaine de pays » pour faire place à une hideuse (c’est mon avis) tour de bureaux de 26 étages.

La Maison du Peuple (Victor Horta) / Source : http://www.ebru.be/Architectuur/archvolkshuis.html

Certains changements ont embelli la ville, comme la transformation du « carrefour de l’Europe », près de la Gare Centrale, une zone longtemps non bâtie et que j’ai connue comme un immense parking à ciel ouvert, non loin de Sainte-Gudule. Dans les années 1990, on y a construit un ensemble de bâtiments « pastichant le style traditionnel de l’Ilot Sacré », dont un hôtel à deux pas de la Grand-Place. « Et pour une fois, c’est réussi ! » ajoute Max Meganck.

Jusqu’en 1972, on pouvait même garer sa voiture sur la Grand-Place, ce qui semble incroyable aujourd’hui (un des épisodes du feuilleton des zones piétonnes à Bruxelles, dont le dernier, il y a quelques jours, a été l’annonce d’aménagements du « grand piétonnier » voulu par l’actuelle majorité à Bruxelles-Ville, en réponse aux protestations nombreuses et au désastre économique pour certains commerces).

Poste centrale, place de la Monnaie (1896) / Source : portfolio Le Soir

Dans les années 1960, l’imposant Hôtel des Postes et des Télégraphes de la place de la Monnaie est rasé avec tout un îlot et remplacé par un immeuble de 63 mètres de haut, le Centre administratif de la Ville de Bruxelles. Une dizaine d’années plus tôt, au pied de la Colonne du Congrès, la place des Panoramas, « but de promenade très prisé » pour sa « superbe vue sur le bas de la ville », disparaissait en bonne partie pour « faire place au vaste complexe de bureaux de la Cité Administrative de l’Etat ».

Construction de bureaux, « tout à l’automobile », ce sont peut-être les deux tendances les plus lourdes de toutes ces transformations à partir de 1950. On est aujourd’hui très loin (très près, diront les mauvaises langues) du « Trafic zéro » à l’époque de la traversée de Bruxelles et de la Belgique racontée par Octave Mirbeau dans La 628-E8 (1907), du nom de la plaque minéralogique de sa Charron-Girardot & Voigt : « Il décide de là où il veut aller, de ce qu’il veut voir, de snober telle rue, tel quartier. Comme le piéton solitaire, il s’arrête où il veut. »

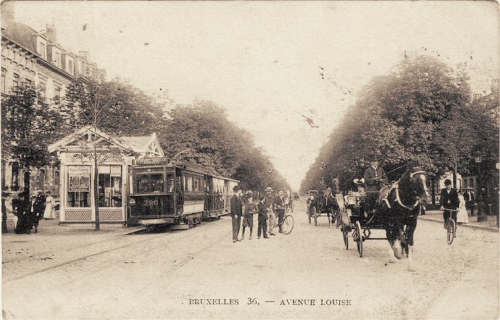

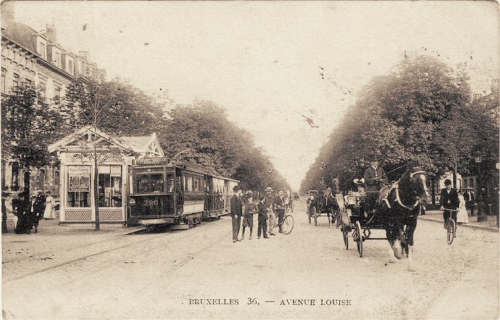

Source : http://ebru.be/ebruretro/bruxelles-retro-1000e-avenue-louise.html

On se promenait volontiers à la Belle Epoque sur l’avenue Louise, près du Bois de la Cambre, avant qu’elle ne devienne peu à peu une quasi-autoroute urbaine (aujourd’hui mise à mal par la fermeture du tunnel Stéphanie, en réparation, ce qui engendre des embouteillages à toute heure du jour pour traverser le goulet vers la place Stéphanie). Bâtiments, rues, passages, espaces verts, lieux de divertissement, Bruxelles disparu nous montre la ville comme elle n’est plus. De quoi raviver la mémoire des anciens, de quoi étonner les autres.

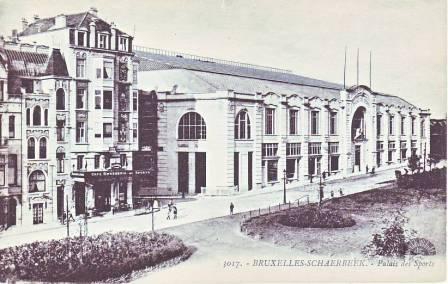

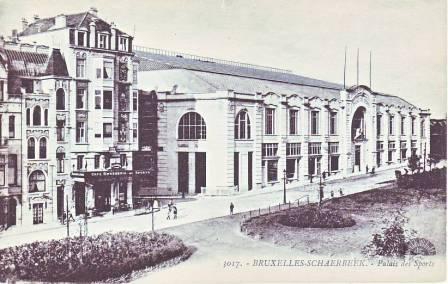

J’ai appris beaucoup de choses et bien sûr, c’est le passé des endroits où je passe régulièrement qui a le plus éveillé ma curiosité : le pont du chemin de fer au-dessus de l’avenue de Tervuren, près duquel je prenais le tram ; la tour Martini, où je me rendais au Théâtre National avec mes élèves, avant le déménagement au boulevard Jacqmain ; l’escalier de la Bibliothèque, que j’emprunte encore près du Palais des Beaux-Arts ; le Palais des Sports remplacé par le Brusilia à Schaerbeek ; le solarium d’Evere, là où se font face aujourd’hui deux hypermarchés concurrents très fréquentés.

Source : http://www.schaerbeek.be/se-detendre-schaerbeek/patrimoine-tourisme/histoire-commune/palais-sports

Vous vous souvenez de Baronian : « Bruxelles, c’est le fantôme d’une ville qui s’appelle Bruxelles... » ? Dans une notice intitulée « Regards d’écrivains », Marc Meganck donne la parole à Camille Lemonnier (La Belgique, 1888), enthousiaste devant la transformation de Bruxelles dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, et à Jean Fayard (Bruxelles, 1928) qui s’insurge contre le nouveau Bruxelles. « Dans Bruxelles, choses à faire (1920), Pierre Tempels semble pourtant avoir trouvé le ton juste (…) : « Tout cela est fini. Nous avons changé nous-mêmes autant que nos maisons et nos rues. »

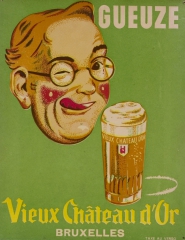

« Combien de bars fermés seulement au cours du vingtième siècle ? Le Repos de la Montagne, A la Jambe de Bois, Au coin du diable, Chez Jeannine, Le Bossu, Au vieux Château d’Or… Ou, plus récemment, The Bank, Blues Corner, PP Café, Le Mont Chauve, L’Epsom, Chez Marcel, Le Klashkop, L’Aqueduc… Quand un bistrot ferme définitivement ses portes, les habitués sont jetés à la rue, à nouveau livrés à eux-mêmes. Ils évoluent hagards dans une ville qui leur paraît très agressive comparée à la chaleur qui régnait autour du zinc. Ces hommes et ces femmes sont souvent des gens du quartier, parfois des voisins. Un microcosme gentiment imbibé. Un club très fermé. Car on en est ou on n’en est pas. Le bistrot de quartier a toujours été le lieu de rassemblement d’une famille recomposée, une fratrie forgée dans le liquide et l’immobilisme. Alors, quand tout s’arrête, c’est un petit monde qui s’effondre, un groupe qui se disloque à jamais. »

« Combien de bars fermés seulement au cours du vingtième siècle ? Le Repos de la Montagne, A la Jambe de Bois, Au coin du diable, Chez Jeannine, Le Bossu, Au vieux Château d’Or… Ou, plus récemment, The Bank, Blues Corner, PP Café, Le Mont Chauve, L’Epsom, Chez Marcel, Le Klashkop, L’Aqueduc… Quand un bistrot ferme définitivement ses portes, les habitués sont jetés à la rue, à nouveau livrés à eux-mêmes. Ils évoluent hagards dans une ville qui leur paraît très agressive comparée à la chaleur qui régnait autour du zinc. Ces hommes et ces femmes sont souvent des gens du quartier, parfois des voisins. Un microcosme gentiment imbibé. Un club très fermé. Car on en est ou on n’en est pas. Le bistrot de quartier a toujours été le lieu de rassemblement d’une famille recomposée, une fratrie forgée dans le liquide et l’immobilisme. Alors, quand tout s’arrête, c’est un petit monde qui s’effondre, un groupe qui se disloque à jamais. »