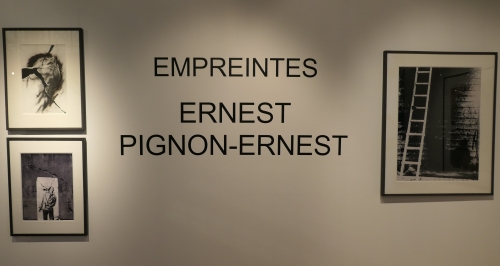

Ernest Pignon-Ernest n’est pas un artiste de musée, ses dessins collés in situ appartiennent aux lieux, aux villes qui les ont inspirés. Aussi est-ce une occasion rare pour les Bruxellois que cette exposition « Empreintes » au Botanique, jusqu’au 10 février 2019. Elle offre un face à face direct avec des œuvres, des photographies, des études et résume le parcours d’un artiste « pionnier et initiateur de l’art urbain en France » (Bota).

Grenoble, 1976 (à gauche) / Plateau d’Albion, Vaucluse, 1966 (à droite) © Ernest Pignon-Ernest

Sa première intervention dans l’espace public, en 1966, est un parcours de pochoirs sur le Plateau d’Albion dans le Vaucluse : « Hiroshima ». Quand il apprend que la force nucléaire française va s’installer non loin de son atelier de peinture, il réagit en reproduisant sur des murs, des rochers de la région la célèbre photo emblématique « sur laquelle on voit que l’éclair nucléaire a brûlé un mur décomposant un passant dont il ne reste plus que la silhouette, ombre portée, comme pyrogravée sur la paroi » (site de l’artiste, E P E).

La Commune de Paris, 1971 © Ernest Pignon-Ernest

A partir de là, Ernest Pignon-Ernest devient un artiste de terrain, « politiquement et socialement engagé en vue d’éveiller les esprits sur la réalité du monde » (Bota). Pour le centenaire de la Commune de Paris, en 1971, il décide de « témoigner au ras du sol » (E P E) et recourt à la sérigraphie pour multiplier ses « Gisants ». La grande salle du Museum Botanique reprend la chronologie de ses créations, de ville en ville, de thème en thème.

Jumelage Nice - Le Cap, 1974 © Ernest Pignon-Ernest

Lors du jumelage de Nice, sa ville natale, avec Le Cap, en 1974, en pleine période d’apartheid, il place sur tout le parcours des festivités « des centaines d’images d’une famille noire parquée derrière des barbelés », le « cortège des absents » comme il dit. Le Havre, Avignon, Calais, Paris, Tours, Charleville, Certaldo en Toscane, Santiago du Chili, Anvers… Vous trouverez toutes les interventions Ernest Pignon-Ernest sur son site, avec une notice où il explique chaque fois le contexte et ses intentions, accompagnée de photos.

Jean Genet, Brest, 2006 © Ernest Pignon-Ernest

Toutes ne sont pas détaillées ici, l’exposition permet surtout de comprendre le processus de création de l’artiste, de la recherche et des esquisses à la réalisation concrète. Ses « Arbrorigènes » (1983-1986), nés d’une complicité avec le biologiste Claude Gudin, ne sont pas des sculptures, écrit-il, « c’est la photosynthèse elle-même, et s’il y a une recherche plastique dans cette intervention, elle n’est pas dans la forme des personnages mais dans leur insertion entre les branches et feuilles qui fait de l’espace végétal un espace plastique et poétique. » (E P E)

Les Arbrorigènes, 1983-1986 © Ernest Pignon-Ernest

Une exception. La plupart du temps, Ernest Pignon-Ernest montre la solitude, la douleur, l’exclusion, la souffrance, la mort. On reste figé devant ses « Cabines », images de la détresse humaine, sous le double choc de l’installation réaliste et de l’émotion ressentie devant la douceur et la force expressive d’un dessin préparatoire.

Cabines, Lyon, 1997 - Paris, 1999 © Ernest Pignon-Ernest

Sur un grand panneau central, la double figure de Pasolini, représenté debout, vivant, portant son propre cadavre, illustre une intervention récente en 2015, quarante ans après l’assassinat du poète et réalisateur italien. Un film documentaire est projeté derrière la grande salle, « Ernest Pignon-Ernest et la figure de Pasolini », où on le voit coller ses sérigraphies à Naples et dialoguer avec des jeunes du quartier, avec Davide Cerullo qui en est originaire, a connu la prison et cherche à sortir les enfants de la délinquance organisée par la culture.

Pasolini, 2015 © Ernest Pignon-Ernest

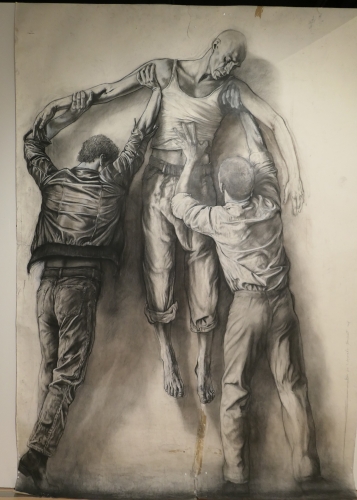

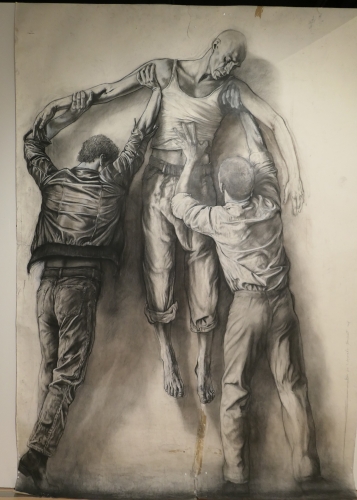

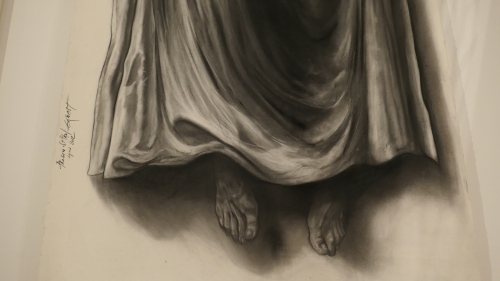

Impressionnants aussi, ces « Linceuls » dessinés pour la Prison Saint Paul, à Lyon, en 2012. L’artiste y avait animé quelques séances d’atelier, et on lui a proposé d’intervenir sur place avant que cette prison désaffectée devienne un campus universitaire. Quand il y a découvert des noms de « tombés sous les balles nazies », il a voulu dessiner des visages, des corps, des présences entre ces murs.

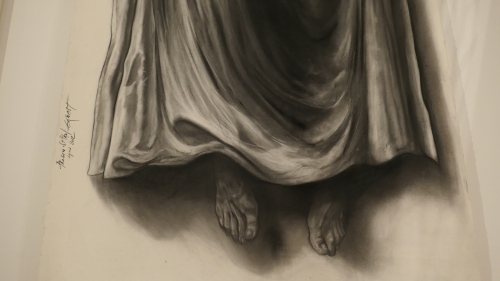

Linceuls (détail), Prison Saint Paul, Lyon, 2012 © Ernest Pignon-Ernest

La galerie, à l’étage, est principalement consacrée aux poètes auxquels Ernest Pignon-Ernest a rendu hommage. Un ouvrage récent regroupe ses beaux portraits de Maïakovski, Rimbaud, Neruda, Artaud, Desnos… sous le titre « Ceux de la poésie vécue ». « Comme si j’étais joyeux, je suis revenu », dit un poème de Mahmoud Darwich. « Sans préjuger de la joie, car elle se fait là-bas infiniment attendre, Ernest Pignon-Ernest a donné corps et figure à ce retour », écrit André Velter, auteur du texte (Intervention à Ramallah, en Palestine, un an après la mort du poète palestinien).

Mahmoud Darwich, Ramallah, Palestine, 2009 © Ernest Pignon-Ernest

Je vous recommande aussi un petit livre rouge des éditions Tandem : Ernest Pignon-Ernest, Conversation avec Roger Pierre Turine (2018), une belle rencontre entre l’artiste et le critique (commissaire de l’exposition), tous deux nés en 1942, amateurs de vélo (le Ventoux) et de Coupe du Monde par ailleurs. Allez au Botanique découvrir cette « première belge, percutante, émouvante, poignante mais sans pathos, tant ce sont des vérités de la condition humaine qui sourdent des dessins à la pierre noire » (Claude Lorent, La Libre Belgique).