L’« Africa museum » vient de rouvrir ses portes à Tervueren / Tervuren, après cinq ans de rénovation. Longtemps appelé « musée colonial », en raison de ses origines, le « Musée royal du Congo belge » fut rebaptisé « Musée royal de l’Afrique centrale » après l’indépendance de la République démocratique du Congo en 1960.

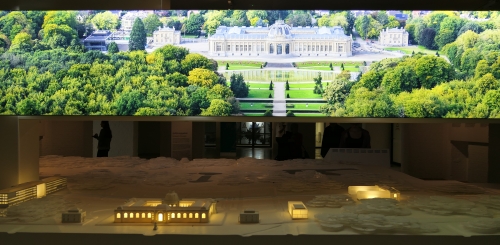

Sous une photo (côté jardin), la maquette du domaine de l'Africa museum (côté chaussée)

Nouveau pavillon d'accueil où le musée se reflète

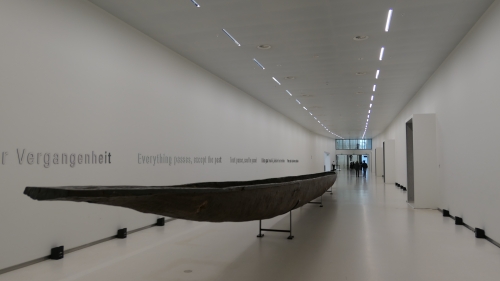

On y accède aujourd’hui du côté des jardins par un nouveau bâtiment tout vitré qui sert de « pavillon d’accueil » : un escalier assez raide (ou un ascenseur) mène au long passage souterrain où une immense pirogue creusée dans le tronc d’un sipo, longue de 22 mètres et demi, fait office d’invitation au voyage ; elle pouvait transporter jusqu’à cent personnes ! On remonte ensuite vers une galerie d’introduction au « Musée en mouvement ».

Pirogue. Ubundu, Bamanga, RDC, 1958 (22m50, 3500 kg)

© Chéri Samba, Réorganisation, 2002

Les polémiques qui ont accompagné la rénovation du musée (et certains choix plus politiques que muséaux) sont parfaitement illustrées par la toile de Chéri Samba à l’entrée, intitulée Réorganisation. On y voit, retenu à l’entrée par du personnel de l’ancien musée, le groupe de L’homme léopard tiré vers l’extérieur par des Congolais qui estiment que cette représentation de « l’effrayant Congolais assoiffé de sang » n’a plus sa place dans le musée actuel. Il a été finalement relégué avec d’autres statues jugées inappropriées dans une salle de dépôt.

Herbert Ward, Le dessinateur, 1910 (Dépôt de sculptures)

Parmi les bronzes écartés, des œuvres de Herbert Ward comme Le dessinateur, Le faiseur d’idole, Le chef de tribu ((illustrées sur Wikipedia). Et aussi ce groupe où un Arabe enturbanné impose son autorité à un homme nu jusqu’à la taille, rappel de la traite des esclaves par des commerçants « arabo-swahilis ». Celle-ci, qui précède la période coloniale, est évoquée fort discrètement par rapport aux exactions commises au Congo belge.

Sous la coupole ou sur les ornements extérieurs, le monogramme de Léopold II (double L)

Il est vrai que nous sommes ici sur d’anciennes terres de Léopold II. Rappelons l’origine du musée Africa : à l’exposition universelle de Bruxelles en 1897, le roi Léopold II – surnommé par Eric Vuillard le « pharaon du caoutchouc » dans son récit Congo – a fait déplacer la « Section Coloniale » dans le Palais des Colonies (actuel Palais de l’Afrique) au parc de Tervueren, propriété royale héritée de Léopold Ier. Elle y devient le premier musée permanent du Congo et un institut scientifique. Sur les gains de son domaine privé royal du Congo, Léopold II commande à Charles Girault, l’architecte du Petit Palais à Paris, de nouveaux bâtiments où présenter ses collections : le « Musée du Congo belge » sera inauguré après sa mort par le roi Albert Ier, en 1910.

Masques d'initiation (Visages du rite mukanda)

Un siècle plus tard, les collections permanentes du musée Africa se déploient autour d’une cour intérieure. En deux heures, on peut tout voir sans trop s’attarder ; si l’on veut bien regarder, mieux vaut choisir – les collections sont abondantes. Le plan indique un parcours dans le sens des aiguilles d’une montre, mais nous sommes attirés d’emblée par la grande salle des « Rituels et cérémonies ».

Au-dessus des vitrines anciennes en acajou, j’admire les frises art nouveau sur les murs et sous les plafonds, très bien restaurées. La présentation des rites africains, de la naissance à la mort, est fort intéressante. Des témoignages personnels (vidéos contemporaines) voisinent avec des objets très divers et souvent superbes : statuettes, masques, coiffes, costumes, coupes… Une petite photo de chaque objet facilite la recherche de sa légende.

Objet de force. Représentation d'un couple lemba. Mayombe. Fin du XIXe siècle

Les notices explicatives permettent de mieux comprendre ce qui est montré, comme cette robe wax portant la mention « 1 + 1 = 1 », « tenue idéale pour les demoiselles d’honneur dans un mariage congolais ». Parmi les acquisitions les plus anciennes du musée, j’ai admiré ces impressionnants cercueils nkudu ou sarcophages en bois à silhouette humaine, couverts de peintures rituelles. Et aussi l’art décoratif des peuples kuba, particulièrement travaillé.

Cercueils nkudu, bois, peintures rituelles, fin du XIXe siècle

Les salles suivantes retracent l’histoire de l’Afrique centrale à partir d’objets très anciens, les fresques peintes au-dessus des vitrines rappellent l’atmosphère de l’ancien musée. La « Salle des crocodiles », entre deux belles portes vitrées en fer forgé, montrent, en plus des crocodiles en bronze, de riches collections naturalistes : superbes papillons, insectes, poissons conservés dans le formol, et aussi des photos anciennes en noir et blanc. Le « Cabinet des minéraux » est impressionnant.

De la salle "Une longue histoire" vers la "Salle des crocodiles"

Dans la galerie consacrée à l’histoire coloniale, une immense carte murale reprend les découvertes géographiques en Afrique centrale au XIXe siècle. La présentation mêle des objets d’usage quotidien à d’autres plus importants, comme une lettre de Léopold II à Stanley, dont j’aurais aimé une reprise plus lisible du texte. Et aussi une évocation plus soignée de l’indépendance et de l’histoire congolaise contemporaine, davantage que des panneaux composés de titres et unes de journaux.

Aperçu de la xylothèque (Salle "Le Paradoxe des ressources")

Que de richesses naturelles dans ce grand pays ! Parmi ses ressources, 82 000 essences de bois sont illustrées par une belle xylothèque et des tranches de bois précieux présentées sous une grande nasse en lianes, une pirogue de pêcheur, une de ces géniales « trottinettes » de transport.

Ci-dessous : © Aimé Mpane, Nouveau souffle ou le Congo bourgeonnant, bois et bronze

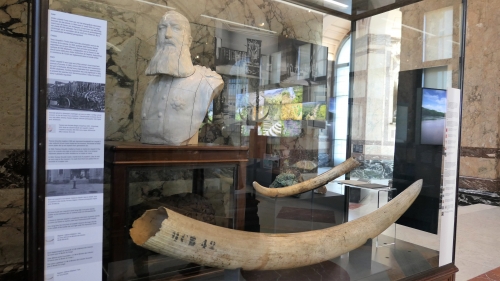

C’est dans une vitrine consacrée au commerce de l’ivoire qu’on a posé de biais le buste de Léopold II en ivoire (copie d’un marbre de Thomas Vinçotte) qui trônait au centre de la grande rotonde sous le Dôme. Symboliquement, on a installé là une œuvre contemporaine de l’artiste Aimé Mpane, Nouveau souffle ou le Congo bourgeonnant, contrepoids aux statues d’origine maintenues, bien qu’elles témoignent d’une « vision coloniale », parce qu’elles sont classées. Cette tête en bois monumentale, surmontée de palmes et posée sur une coulée de lave en bronze, est un magnifique hommage à la grandeur et à la richesse du Congo.

Loxodonta africana, Eléphant de savane d'Afrique : King Kasaï,

abattu et empaillé pour l'exposition universelle de 1958, restauré

Et voici la formidable salle des animaux sauvages et de la biodiversité, dominée par l’éléphant, qui a impressionné tous les écoliers belges depuis un siècle. C’est là que les gardiens nous ont demandé de sortir : il était cinq heures, le musée allait fermer, du moins pour le public. Au sous-sol, on préparait une réception privée. La découverte des « Langues et musiques » ainsi que de l’exposition « Art sans pareil » sera pour une autre fois. Le musée Africa mérite certainement plusieurs visites.