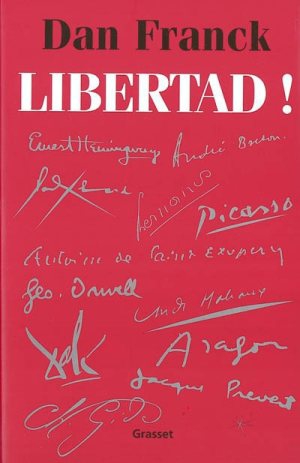

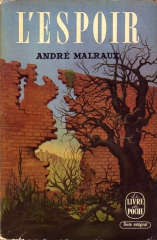

Le Botanique accueille jusqu’au dix janvier « Aqua Arbor » de Marie-Françoise Plissart. Connue pour ses photographies d’architecture et de villes, elle expose ici un autre versant de son œuvre : les mers, les arbres, des photographies en noir et blanc. « Parc royal » (l’affiche) avec son assemblage, ses reflets dans l’eau, ses lumières, introduit ses grandes « compositions marines ».

Parc royal © Marie-Françoise Plissart

Ce ne sont pas des vues de mer d’un seul point de vue à un moment précis, mais des agencements, des mises en scène. Dans une vidéo (sur la mezzanine), la photographe explique qu’elle a voulu prendre en compte le temps qui change, le temps de regarder, de photographier (la vitesse d’obturation a incroyablement progressé – temps impossible à l’échelle du regard humain ou animal), le temps de composer aussi. Elle situe son travail « à cheval sur l’argentique et le numérique ».

« Aqua » montre des « constructions visuelles » jouant sur l’art de juxtaposer, de créer des contrastes, d’ajuster, « toujours dans une recherche de tension et d’équilibre » (Véronique Danneels). Ex-véliplanchiste, Marie-Françoise Plissart prend ses photos du littoral, pas en pleine mer, sur tous les continents. Elle prépare une installation artistique dans la station de métro Parc Royal, prévue en 2018.

L’horizon qui structure ses compositions, en principe au milieu, on peut quasi le toucher sur une photographie, alors qu’en réalité (elle le souligne dans la vidéo), il reste une limite inaccessible. Enfant, la photographe bruxelloise passait les grandes vacances à la campagne et rêvait d’aller à la mer, de voyager.

Au sol, une carte du monde inédite est dédiée à celle-ci : une carte des mers réalisée par Bieke Cattoor, architecte-urbaniste (KUL). En laissant pays et continents sur les bords, cette carte en bleu nous fait prendre conscience autrement de l’importance de la mer sur notre planète (pas seulement par la surface qu’elle couvre).

La houle et les nuages, les rives du fleuve Congo, le vol des oiseaux, le passage d’un bateau, les explosions d’écume sur les vagues... Chaque composition explore un thème, un climat, à Saint-Pétersbourg ou Ostende, Hong Kong ou Lesconil (France), jusqu’à cette fascinante vue du Sri Lanka où les animaux sur le rivage et la végétation volent la vedette au monde aquatique.

Lesconil (France) © Marie-Françoise Plissart

Au fond de la salle, on peut s’asseoir pour regarder le film « Congo » (2003) : autorisée à filmer la rive gauche du fleuve Congo à Kinshasa – « 45 minutes, pas une seconde de plus » (injonction administrative) –, la cinéaste filme d’une bananière un plan fixe. Au rythme lent de la navigation, on découvre les activités humaines sur la rive ou à bord d’autres bateaux, les installations industrielles à l’abandon, les baraques rafistolées, le linge mis à sécher, la végétation qui pousse comme elle peut. Des inscriptions, des slogans, des gestes de réaction aussi. « Ce qu’on voit parle de soi-même. » (M.-F. Plissart)

« Arbor », à l’étage, présente des photographies N/B des vingt dernières années que Marie-Françoise Plissart avait prises sans intention particulière sinon garder le souvenir de rencontres, de lieux, d’impressions. Le rôle du photographe n’est-il pas d’être le « gardien de la mémoire » ? Elle raconte dans la vidéo comment, après un incendie à côté de chez elle, une dame lui avait parlé d’un album de photos comme de sa plus grande perte – un témoignage confirmé par les assureurs.

Plus que des photographies d’arbres, sa sélection montre les liens entre les arbres ou entre les arbres et les hommes. Par exemple dans ses séries de voyage en Chine, en 2010 et 2011. Des hommes prennent le thé dans la cour d’un ancien temple de Confucius où poussent deux figuiers centenaires. Des canards se promènent près d’une grange où les villageois rangent leur cercueil creusé dans un tronc, préparé de leur vivant. Des amateurs emmènent leurs oiseaux siffleurs au parc, une couverture sur leur cage.

Une belle série montre des arbres de santal transplantés à l’aide de cordes pour peupler un nouveau campus universitaire. A l’opposé de cet esprit de conservation ou plutôt de transmission aux générations futures, des photos de cabanes installées dans les arbres du bois de Lappersfort, près de Bruges, témoignent du combat écologique contre l’abattage (perdu et gagné, 5 hectares rasés sur 13).

Dans ses voyages, la Bruxelloise a rencontré des arbres exceptionnels, un baobab qui aurait 734 ans (Sri Lanka), un figuier du Bengale (Calcutta) foudroyé qui continue de croître (on dirait plusieurs arbres, mais en réalité, il s’agit bien d’un seul, qui s’étend à présent sur un hectare et demi !)

Vue d'ensemble au musée du Botanique. Au sol, "Carte des mers" de Bieke Cattoor

Marie-Françoise Plissart lit beaucoup (dans la vidéo, elle cite Ponge, Maylis de Kérangal), elle est à l’écoute des gens qu’elle rencontre. Elle a pris des photos dans le jardin de l’architecte Pierre Hebbelinck, à Othée : des arbres chaulés dans le brouillard ; un élagueur en plein travail, y taillant un vieux poirier « pour lui donner quelques années de plus ». Pierre Lesage lui a fait remarquer que les arbres « depuis toujours forment le plus grand des réseaux par leurs racines qui vont jusqu’à la mer ».

Vous vous souvenez peut-être des aquarelles de Hans Op de Beeck, exposées au Botanique l’an dernier ? « Aqua Arbor » de Marie-Françoise Plissart m’y a fait penser, bien que son travail soit très différent, plus ancré dans le réel : cette fois encore, le noir et blanc, la lumière, la nature et l’humanité, la poésie sont au rendez-vous.