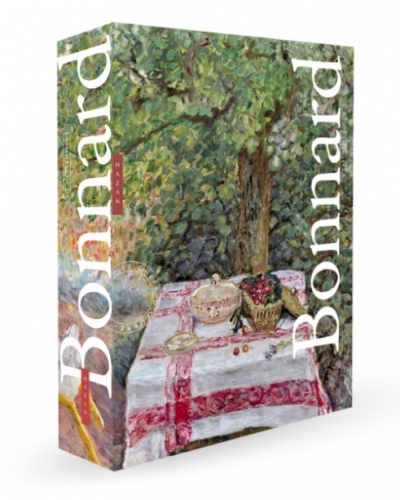

Délicate attention sous le sapin de Noël, le coffret Bonnard paru chez Hazan dans la collection « L’essentiel » est signé par Valérie Mettais (après ceux qu’elle a consacrés à Klimt, Van Gogh, Bosch, Turner, à l’impressionnisme, au Caravage). Lancée au printemps dernier, cette collection compte déjà douze titres qui proposent une « promenade visuelle » en une cinquantaine de chefs-d’œuvre. Ces coffrets sont conçus dans une nouvelle optique, en phase avec la mode contemporaine des « immersions » artistiques.

Bonnard, Femme dans un paysage ou La sieste au jardin, vers 1914,

huile sur toile, 100,5 x 249 cm, Oslo, Nasjonalmuseet (cliquer pour agrandir)

On y privilégie les illustrations, disposées en accordéon entre deux cartons de couverture reprenant un détail d’une toile magnifique, Femme dans un paysage ou La sieste au jardin, conservée au musée national d’Oslo : une femme en blanc se repose et pose sur une chaise-longue devant un paysage. Quand Bonnard la peint, ils sont à Vernonnet, dans l’Eure, où ils ont acquis une maison de campagne non loin de Giverny, « Ma roulotte ». Il m’a fallu chercher longuement l’illustration entière, souvent coupée à droite de la table dressée à l’ombre d’un arbre, reprise en couverture du coffret. Non seulement le panorama se trouve ainsi tronqué, mais il manque une figure omniprésente dans l’œuvre du peintre : un chat roux et blanc qui tient compagnie à Marthe Bonnard.

A l’intérieur du livre, ce sont des illustrations pleine page et le plus souvent en double page, sans bord, sans texte. La plupart sont complètes, comme ce lumineux Nu à la baignoire au petit chien ; quelques-unes sont légèrement tronquées pour se plier au format choisi. Un petit livret explicatif (48 pages) est joint : après une courte présentation du peintre, les œuvres (de différents musées et collections particulières) y sont reprises en vignettes noir et blanc, avec leur légende et un commentaire succinct. « L’ensemble offre une expérience immersive inédite. » (Site de l’éditeur)

Bonnard, Nu dans le bain au petit chien, 1940-1946,

huile sur toile, 121,9 x 151 cm, Pittsburgh, Carnegie Museum of Art

Quand on aime, on ne compte pas, dit-on, et voilà pourquoi plusieurs albums consacrés à Bonnard se suivent dans ma bibliothèque. Je les en ai retirés d’abord pour vérifier où ils avaient été imprimés : quasi tous en Europe, à l’exception d’une impression au Japon ; la plus belle vient de l’Imprimerie nationale (Michel Terrasse, Bonnard, du dessin au tableau, 1996). Si la photogravure est souvent italienne, j’ai été surprise de voir que l’impression et la reliure du coffret Hazan sont cette fois faites en Chine – dommage.

Comme souvent, pour faire connaissance avec l’œuvre d’un artiste, rien de tel qu’un hors-série de Beaux-Arts magazine. Celui-ci avait été publié à l’occasion de l’exposition Bonnard au Centre Pompidou en 1984 – à peu près la période où j’ai commencé à m’intéresser à cet artiste dont quelqu’un m’avait dit qu’il était le « peintre du bonheur ». Un cadeau apprécié, lui aussi.

Chez Ars Mundi, Pierre Bonnard par André Fermigier (1987) m’a séduite par sa belle sélection de quarante œuvres majeures illustrées en couleurs et en pleine page à droite, avec pour chacune une bonne analyse de l’œuvre en regard. En l’ouvrant à la table des matières, j’y trouve un amusant chat à l’encre de Chine (1903) dont je ne me souvenais pas. Bonnard Inédits (2003), aux Editions Cercle d’art, est signé par Gilles Genty et Pierrette Vernon, qui se sont intéressés aux nombreux dessins de Bonnard : un excellent complément aux ouvrages sur le peintre.

Et puis, bien sûr, des catalogues d’exposition. A la Fondation de l’Hermitage en 1991, dans cette belle maison de maître sur une colline de Lausanne. A la Fondation Pierre Gianadda, en 1999, à Martigny – heureux temps des vacances en Suisse ou au Val d’Aoste, propices à ces belles étapes ! Au Musée d’art moderne de la ville de Paris, en 2006 : glissée dans Bonnard, l’œuvre d’art, un arrêt du temps, une carte reproduisant L’atelier au mimosa porte une écriture amie qui me recommande d’y aller : « A contempler longuement, à revoir sûrement. » Quelle joie ce fut de découvrir en 2011 le musée Bonnard alors tout nouveau avec sa première exposition : « Bonnard et Le Cannet. Dans la lumière de la Méditerranée » !