« De Rubens à Khnopff », l’exposition Esquisses (Drafts) aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) donne à voir différents états du « geste créateur » à travers des siècles de peinture – on peut découvrir par exemple le dessin sous-jacent dans la Pietà de Rogier van der Weyden (XVe siècle) grâce à une réflectographie infrarouge – du Moyen Age jusqu’à aujourd’hui.

Un texte présente chaque section. Le premier donne l’étymologie du terme « esquisse » : « de l’italien schizzo, lui-même dérivé du latin schedius, « fait sur-le-champ », et du grec σχέδιος, « faire à la hâte » ». L’esquisse est donc par nature « incomplète, préparatoire et spontanée ». Souvent de petite dimension, sur papier ou sur toile, elle est l’« expression la plus directe de la main du maître, qui matérialise le fruit de sa réflexion en quelques gestes spontanés. »

Le jeune dessinateur, bois, 28 x 36,5 cm, MRBAB, Bruxelles.

Le jeune dessinateur attribué à Pieter Codde (XVIIe) annonce une salle consacrée aux « études », ces exercices recommandés aux débutants : représenter des parties de figures d’après nature, des têtes, des mains, des animaux, des draperies… de manière à préparer toutes les parties du tableau projeté. Une Etude de Marie de Hongrie sur un trône par Louis Gallait (XIXe), qui la peindra dans L’abdication de Charles Quint, montre la préparation de la tête, des mains, le rendu de la robe. (Désolée pour les reflets.)

Louis Gallait, Etude pour L'abdication de Charles Quint. Marie de Hongrie,

Pierre noire et craie blanche, sanguine, gouache blanche, 56,8 x 40,4 cm, MRBAB, Bruxelles

Les études peuvent aussi être peintes à l’huile et en couleurs. Eugène Verboeckhoven peint ainsi toute une bande de poussins dans diverses positions. Marie De Paepe, presque un siècle plus tard, fait de même avec trois « poupousses ». Plus ancienne, une « Etude animale » de Jacomo Victors regroupe autour d’une chèvre les différents occupants de la basse-cour, sans oublier chien et chat – quasiment un tableau à part entière.

Jacomo Victors, Etude animale, huile sur toile, 156 x 187 cm, MRBAB, Bruxelles

Poussins, 1858,

Huile sur papier marouflé sur toile, 27,5 x 55,5 cm, MRBAB, Bruxelles

(dédié à Colo, qui en connaît un bout sur le sujet)

Poupousses, 1943, huile sur toile, 70 x 80 cm, MRBAB, Bruxelles

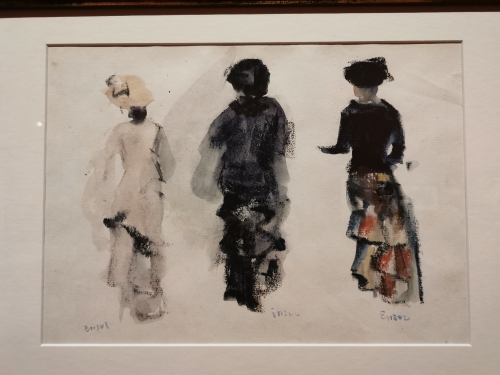

Esquisser des figures, c’est observer la silhouette, l’attitude, croquer un détail en particulier. Voici Trois études d’une femme coiffée d’un petit chapeau d’Antoine Watteau, où sanguine et rehauts de craie blanche font merveille, puis, vues de dos, Trois silhouettes de dames en chapeau de James Ensor (pastel et lavis). Plus j’avance dans l’exposition, plus je suis sensible à la vivacité des esquisses où le geste est beaucoup plus perceptible que dans l’œuvre finie. L’inachèvement donne à ces œuvres anciennes ou modernes une fraîcheur qui nous rapproche de l’artiste, comme si nous visitions son atelier.

Trois études d'une dame au chapeau, s.d.,

21,2 x 31,2 cm, MRBAB, Bruxelles

James Ensor, Trois silhouettes, s.d., aquarelle sur papier, 25,3 x 33,6 cm, MRBAB, Bruxelles

Voyez ces personnages d’Henri Leys (Etude pour Faust et Marguerite) : la démarche du couple « se rendant à l’église » est bien rendue, le manteau d’homme bordé de velours ou de fourrure prend vie sous nos yeux, tandis que la robe de sa compagne est structurée par le dessin qui souligne les plis et quelques motifs. Le peintre a soigné aussi les manches à crevés, entre autres détails qui retiennent le visiteur devant cette esquisse à l’huile.

Personnages se rendant à l'église, esquisse,

huile sur bois, 60 x 35 cm, MRBAB, Bruxelles

Les belles choses modernes ne manquent pas, signées Ensor, Vogels, Rik Wouters… Une esquisse à l’huile de ce dernier, Nu assis au bord du lit (on reconnaît Nel, son épouse et son modèle), avec des indications de couleurs et l’utilisation de parties non peintes, comme dans sa Dame en bleu de la même année, illustre la proximité entre l’esquisse et l’œuvre achevée chez ce peintre.

La ville d'or, 1955-1956,

aquarelle et gouache, encre de Chine sur papier, MRBAB, Bruxelles

Ai-je déjà mentionné sur ce blog le nom d’Anne Bonnet (1908-1960) ? Cette artiste bruxelloise, d’abord réaliste, a évolué vers une certaine géométrisation ; attentive aux architectures, elle était proche des peintres de la Jeune peinture belge. Près de La Ville d’Or (1955-1956), cette magnifique composition à l’huile dominée par le jaune et l’orange dans toutes leurs nuances, on peut voir deux études (aquarelle, gouache et crayon) où Anne Bonnet a exploré d’autres formes et couleurs avant le choix définitif.

La ville d'or, 1955-1956, huile sur toile, 150 x 100 cm, MRBAB, Bruxelles

Formidables esquisses de Rubens tout en mouvement, études pour des scènes historiques, portraits, paysages… Tous les genres sont représentés à l’exposition avec ce même objectif : montrer l’art en cours d’élaboration. Non chronologique, le parcours décline les caractéristiques de l’esquisse, selon le genre, la technique ou le thème, et réussit à capter l’attention en renouvelant l’approche tout du long.

Vue partielle de la dernière salle : œuvres de Constantin Meunier

Pour le sculpteur, l’esquisse, parfois dessin, parfois modèle en format réduit, sert à obtenir l’approbation du commanditaire pour le projet, avant sa réalisation dans le matériau choisi. Des plâtres de Constantin Meunier pour son Monument au travail, plusieurs esquisses et un haut-relief en bronze de L’Industrie, un grand plâtre du Port. Une étonnante maquette d’un monument de Joseph Rulot (jamais réalisé). Un petit modèle en carton d’une sculpture abstraite, Archétypes, de Walter Leblanc et sa réalisation en acier oxydé, permet de mesurer l’impact spectaculaire du changement de format (325 x 200 x 25 cm) et de matériau.

Walter Leblanc, Modèle en carton pour Archétypes, 1985,

MRBAB, Bruxelles

Je ne savais pas trop ce que j’allais découvrir à cette exposition temporaire des Musées Royaux des Beaux-Arts, une visite intéressante à condition de prendre le temps de regarder, bien sûr. Ceux qui savent dessiner y trouveront des crayons et des cartons pour croquer à leur tour ce qu’ils ont perçu. L’exposition reste en place jusqu’au 16 février prochain aux MRBAB.