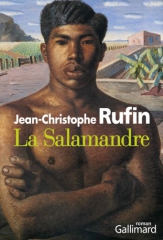

Au début de La Salamandre (2005), Jean-Christophe Rufin donne pour origine de son roman l’histoire d’une Française qu’on lui a racontée, puis cite un ouvrage d’héraldique sur le mythe de la salamandre, qu’on dit capable de vivre dans le feu. Un double avertissement à prendre au sérieux.

La plage de Recife (photo Raquel Laureano)

Catherine, la quarantaine, lâche pour la première fois son travail depuis dix ans pour un voyage d’un mois au Brésil, où Aude, une amie d’enfance, l’a invitée. « Le voyage rêvé est image ; le voyage vécu est sensation. » Dès son arrivée à l’aéroport de Recife où Aude et son mari l’attendent, Catherine sent « ruisseler les gouttes sur sa peau » dans l’air moite du petit matin.

Après un peu de repos, ils vont comme tout le monde à la plage, c’est dimanche. Une ambiance de « place publique » : des gens debout ou assis sur des pliants, des boutiques, des marcheurs au bord de l’eau, des cris, des rires, et « un tintamarre d’accessoires et de machines ». A peu près nues, « toutes les espèces d’humanité : Blancs au ventre blanc, Noirs de toutes nuances, métis, Indiens, cabocles… »

Richard, le mari d’Aude, est attaché linguistique dans une ambassade. Ils vivent depuis douze ans « cette vie de luxe tropical ». Même s’il est cultivé, Catherine le trouve un peu vulgaire. Mais Aude est visiblement épanouie et quand celle-ci emmène son amie faire le tour de la ville dans sa voiture rouge décapotée, Catherine est frappée de son air satisfait et de sa totale indifférence à la misère des quartiers traversés à grande vitesse.

« La plage était à la fois un repos et leur seule fatigue, un but et le moyen de tuer le temps, un achèvement et une préparation à la beauté, au bien-être. Catherine s’y abandonnait avec une facilité qui la surprit. » Aude aime regarder les gens, observer les couples qui se forment et vont se cacher dans les dunes, ou encore commenter le physique des hommes. Le jour où Catherine revient s’y installer seule, « un grand garçon sorti de nulle part » s’assied près d’elle.

Quelques phrases de français pour entamer la conversation et un corps extrêmement musclé, Gilberto connaît l’art de séduire. Après qu’ils ont bu un verre ensemble sur la plage et que Catherine s’est retournée sur le ventre, le jeune homme lui étale la crème solaire sur le dos avec naturel et autorité. Rendez-vous est pris pour dîner le soir. Puis Gil – « Tout le monde utilisait ce diminutif » – lui propose d’aller dans un bar et l’entraîne dans la danse : « Ce qui les différenciait donnait sa force à leur assemblement : l’âge de l’un et de l’autre, le sexe de l’un et de l’autre, la force de l’un et l’abandon de l’autre, l’une blonde et l’autre moreau. »

On comprend qu’on est au début d’un « amour de vacances », c’est ce que pensent aussi Aude et Richard quand Catherine leur présente le beau métis « bâti comme une panthère ». Aude, qui parle très librement du sexe, encourage son amie qui avoue s’être « trop compliqué la vie avec les hommes » : « il faut s’en servir, voilà tout » mais bien les choisir, conseille-t-elle. Le regard d’Aude sur Gil balaie les hésitations de Catherine : c’est sans nul doute un gigolo, « un professionnel », mais il ne lui demande pas d’argent, il se laisse « doucement entretenir » et ça lui convient.

Un retour dans le passé de Catherine sert de transition vers le récit d’une liaison qui semble d’abord combiner simplement les jeux du désir et la curiosité pour le mode de vie de Gil – où il vit, où il va, ses amis, sa famille… « Catherine mesura combien elle avait changé. Elle était devenue toute sensation ; jamais elle n’avait aussi peu réfléchi et calculé. Il n’y avait plus en elle ni analyse, ni inquiétude, ni méfiance : seulement une disposition permanente à l’étonnement. »

Convaincue de rester maîtresse de la situation tout en s’abandonnant, elle passe outre les conseils de ses amis sur les limites à respecter et prend de plus en plus de risques. Elle qui se vantait toujours de garder son indépendance, pense à présent connaître une liberté véritable à « dépendre de la satisfaction de Gil », qui mène le jeu. Aux troubles de la sensualité se mêle chez Catherine le sentiment de pouvoir agir concrètement contre « l’injustice du monde » en se montrant généreuse envers des Brésiliens pauvres.

On sent que l’histoire tournera bientôt au sordide, les amis de Catherine s’en inquiètent et la mettent en garde. Mais Catherine se sent vraiment amoureuse, au point de se demander si elle rentrera ou non en France à la fin du mois comme prévu. Et cela, malgré la découverte des mensonges de Gil et des voyous qu’il fréquente.

Jean-Christophe Rufin raconte l’histoire de Catherine dans un style changeant : tantôt des phrases simples, descriptives (du beau comme de l’horrible), tantôt de belles réflexions ou des mots rares qui surprennent (« demander l’aman », « l’hoirie », …) On se demande jusqu’où ira l’héroïne, l’antihéroïne plutôt, dans l’abandon, dans l’excès, dans la déchéance, au risque de se perdre ou de se brûler. Et c’est pourquoi on lit le récit jusqu’au bout.

La salamandre se présente comme un roman inspiré par une histoire vraie et par la « rencontre des civilisations ». Il m’a pourtant semblé stéréotypé (femme soumise et mauvais garçon), sans les qualités littéraires de Rouge Brésil ou du Grand Cœur. Loin de moi l’idée de nier ce côté sombre des rapports humains, mais si beaucoup de lecteurs se disent fascinés par cette passion hors du commun entre Catherine et Gil, j’en suis sortie plutôt agacée par l’image de la femme amoureuse forcément victime, et pire encore, victime consentante.