Pour commencer l’année en beauté à Bruxelles, rien de tel qu’un tour à la Brafa, au rendez-vous des merveilles des temps anciens et modernes, à profusion. La foire des antiquaires attire de plus en plus de monde à Tour & Taxis : objets de qualité, présentation recherchée, ambiance festive – de quoi s’en mettre plein la vue !

Outre le plaisir d’y retrouver des artistes que j’admire, j’apprécie d’y découvrir une signature que je ne connais pas, comme sur cette marine d’Amédée Marcel-Clément, Le canot s’éloigne (1938) – un peintre breton, m’indique la galeriste (Ary Jan) – ou sur un portrait art nouveau d’Elisabeth Sonrel, Beatrix au laurier d’or. Deux petits Fantin-Latour me retiennent là, tout au début du parcours, dont un merveilleux bouquet de roses.

Amédée Marcel-Clément, Le canot s’éloigne, 1938, huile sur toile, 60 x 92 cm

(Galerie Ary Jan, Paris)

Fantin-Latour, Roses, 1879, huile sur toile, 27,5 x 35,5 cm (Galerie Ary Jan, Paris)

D’un stand à l’autre, on change complètement d’univers. Celui de la Galerie Mathivet, spécialisée dans l’art Déco, présente deux « salons » meublés et décorés d’objets d’art, de belles toiles aborigènes y attirent l’attention. Si j’en avais les moyens, j’acquerrais plutôt cette table basse de Diego Giacometti, avec ses hiboux et ses grenouilles.

Vue partielle du stand (Galerie Mathivet, Paris)

Table basse de Diego Giacometti (Galerie Mathivet, Paris)

Steinitz de Paris offre un décor à l’ancienne de toute beauté : lambris, tissus, meubles, porcelaines de premier choix. Je suis subjuguée par ce Bacchus en terre cuite de Lucas Faydherbe, une figure joviale comme en peignaient les maîtres du XVIIe siècle. Cet artiste malinois a travaillé dans l’atelier de Rubens avant de s’établir dans sa ville natale. Ce buste de sa collection personnelle provient de sa descendance. Quelle expression dans ce visage souriant, quelle souplesse dans le rendu de la chevelure et du drapé !

Lucas Faydherbe, Buste de Bacchus, vers 1645. Terre cuite. H 78 cm (Steinitz, Paris)

L’artiste contemporain invité cette année est le duo des excentriques et inséparables Gilbert & George, avec plusieurs vitraux à leur double effigie. Les superbes décorations florales des allées (photo 1) leur volent la vedette. Des fleurs, on en trouve aussi sur un grand tapis d’Orient suspendu, sur un remarquable collier aux glycines de Philippe Wolfers. Bien sûr, les bouquets peints ne manquent pas : voyez ce Bouquet de branches de cerisier, signé Louis Valtat (vers 1928, galerie Bailly).

Philippe Wolfers, Collier aux glycines, art nouveau, vers 1901-1902

(Epoque Fine Jewels, Kortrijk/Courtrai)

© Louis Valtat, Bouquet de branches de cerisier, vers 1928, 73 x 54 cm (Galerie Ary Jan, Paris)

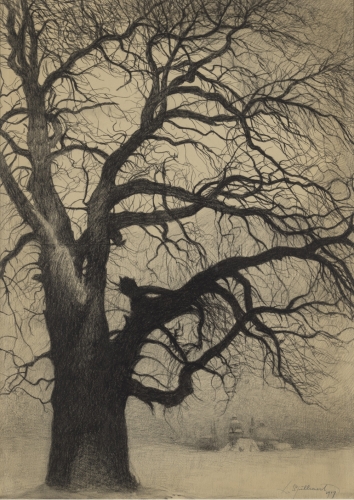

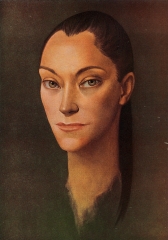

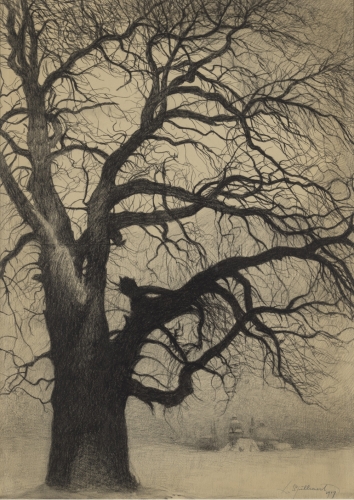

Chez Francis Maere, on retrouve chaque fois des peintres belges de la fin du XIXe ou du début du XXe. De Spilliaert, présent sur plusieurs stands (beau Parc d’Ostende, à la galerie Jamar), voici un magnifique Arbre en hiver (1919), non loin de Pêcheurs sur le quai d’Anto Carte. De ce peintre que j’aime, mon coup de cœur est Le petit Arlequin présenté à la galerie Lancz – quelle douceur chez cet artiste pour représenter la maternité !

Léon Spilliaert, Arbre en hiver, 1919, fusain et crayon sur papier (Francis Maere, Gand)

© Anto Carte, Le petit Arlequin, vers 1928, huile sur toile, 100 x 80 cm

(Photo Lancz Gallery, Bruxelles)

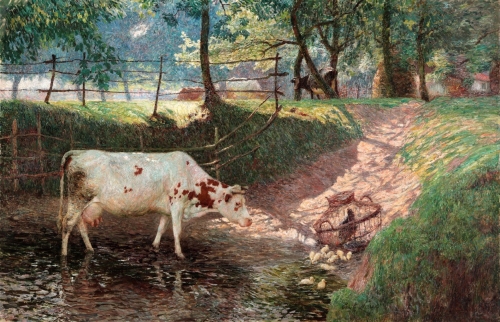

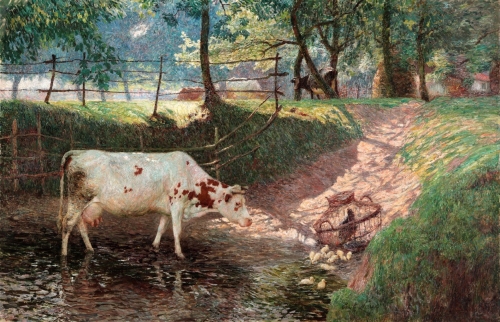

Oscar de Vos est un autre galeriste belge bien connu de Laethem-Saint-Martin. Il a joliment mis une scène champêtre d’Emile Claus en valeur, au centre du stand : Après la traversée (1899). On y remarque d’abord la vache, puis les canetons, la poule dans un panier près du chemin qui mène au pré. Dans cette composition très réussie, présentée comme une suite à ses Vaches traversant la Lys, la lumière enchante. Chez le même galeriste, on peut voir de grands paysages de Valérius de Saedeleer, des bronzes de Rik Wouters dont une splendide Contemplation, que je vous ai déjà montrée.

Emile Claus, Après la traversée, 1899 (Photo Galerie Oscar De Vos, Sint-Martens-Latem)

Rik Wouters, Contemplation, 1911 (Galerie Oscar De Vos, Sint-Martens-Latem)

Si je m’intéresse surtout aux peintures et aux sculptures, je me suis arrêtée aussi devant bien d’autres objets comme ce petit meuble marqueté, dont je n’ai malheureusement noté ni les références ni l’exposant. La galerie Claude Bernard offre tout son stand à l’orfèvre contemporain Goudji, que j’avais découvert lors d’une édition précédente de la Brafa : animaux, aiguières, plats d’argent sertis de pierres semi-précieuses, son univers est fascinant et intemporel.

Goudji à la Galerie Claude Bernard, Paris

J’ai manqué le corset peint de Frida Kahlo, un grand bouquet de Chagall, une couronne aux épis en bronze doré pour un miroir de Coco Chanel et bien d’autres choses remarquables – l’an prochain, il faudra préparer une fiche ! J’ai bien vu l’épée de Rubens (Fondation Roi Baudouin), une grande encre de Chine de Fabienne Verdier à la Galerie Schifferli qui expose aussi une lumineuse Composition de Geneviève Asse (1968).

© Fabienne Verdier, Champs d’énergie, 2013, encre de Chine sur papier Japon

(Galerie Schifferli, Genève)

Tant à regarder ! Si cela vous tente, le catalogue de la Brafa 2019 peut être feuilleté sur son site, où certains exposants proposent un tour virtuel. La Brafa se visite à Bruxelles jusqu’à dimanche, ce 3 février 2019.