Une fois relu Moon Palace, j’ai ouvert avec une certaine émotion le dernier opus de Paul Auster (1947-2024), Baumgartner (2023, traduit de l’américain par Anne Laure Tissut, 2024). Christine Le Bœuf, la traductrice attitrée des romans de Paul Auster (de L’invention de la solitude à Dans le scriptorium) est décédée en février 2022. Co-fondatrice d’Actes Sud avec Hubert Nyssen, son mari et elle étaient devenus des amis d’Auster et de Siri Hustvedt. Si je m’y attarde, c’est que ce changement de traductrice se ressent. Il m’a fallu du temps pour m’y habituer, en me posant des questions comme celle-ci : quelle est la phrase originale traduite par « Après que Baumgartner a rêvé ce rêve, quelque chose commence à changer en lui », qui ouvre le chapitre trois ? Et comment Christine Le Bœuf l’aurait-elle traduite ?

S. Fogg, le héros de Moon Palace, est âgé de dix-huit ans quand il commence des études universitaires à Columbia. S. T. Baumgartner, la septantaine, enseigne encore à l’université de Princeton (New Jersey). Lui aussi signe avec les initiales de ses deux prénoms, Seymour et Tecumseh, le nom d’un chef shawnee que son père plaçait « au-dessus de tout autre Américain » (comme on le découvrira au chapitre quatre), « tout sauf un nom orthodoxe pour le fils d’une famille blanche américaine né au milieu du XXe siècle, a fortiori pour un fils juif américain né à Newark de parents venus de Pologne et des terres à quelques miles à tribord ».

Baumgartner est dans son bureau au premier étage, mais il a besoin d’un livre resté en bas au salon. Une odeur de brûlé vient de la cuisine : il a oublié d’éteindre sous la petite casserole du cuiseur à œufs, se brûle la main en la prenant, la lâche…Eau froide, torchon. Puis un appel pour annoncer le retard du préposé qui vient relever le compteur, suivi de la sonnerie : Molly lui apporte un livre. La livreuse d’UPS est noire et affiche la même « vivacité radieuse » qui caractérisait Anna, sa femme ; il aime la voir de temps en temps à sa porte, même s’il a déjà une tour de livres non ouverts près d’une pile de livres à donner à la bibliothèque.

Ce « premier vrai jour de printemps » commence avec difficulté. Un autre coup de téléphone lui annonce que le mari de sa femme de ménage, Mme Flores, s’est coupé deux doigts au travail. Arrive Ed, le préposé qui l’appelle « Boom Garden », aussi il l’invite à l’appeler Sy – le professeur n’aime pas son premier prénom, préfère qu’on l’appelle Sy – Ed, lui, n’aime pas son nom, Papadopoulos, c’est un vrai moulin à paroles. La lumière ne s’allume pas aue sous-sol, Ed brandit sa torche, mais en le précédant dans l’escalier vétuste, Baumgartner dégringole et se fait mal aux coudes et surtout au genou. Drôle de matinée !

Pendant qu’il se repose à la cuisine, Baumgartner se revoit étudiant, à vingt et un ans, et se rappelle la première fois qu’il a vu Anna dans un magasin, « la jeune fille aux yeux scintillants qui voyaient tout », revue huit mois plus tard, le début de leur relation. Cinq ans plus tard, ils se sont mariés : « sa vraie vie débute, la seule, l’unique », qui a pris fin neuf ans plus tôt quand Anna a plongé dans la houle du Cape Cod et croisé une vague monstrueuse qui lui a brisé la nuque. Il ne faut pas poursuivre dans cette voie-là, se dit Baumgartner en regardant le jardin de derrière où un merle vient d’attraper un ver de terre.

Baumgartner est un roman sur la vieillesse et le deuil, sa couverture donne le ton. En pensant aux doigts recousus de M. Flores, Baumgartner étudie le syndrome du membre fantôme pour « sa capacité à servir de métaphore de la souffrance humaine et de la perte ». Depuis la mort d’Anna, il est devenu un « demi-homme » qui a mal. Il a des trous de mémoire. Qu’il ne l’ait pas empêchée de retourner à l’eau le ronge, mais elle « faisait ce qu’elle voulait quand elle voulait ». « Tout peut nous arriver à tout moment », il en a pris davantage conscience.

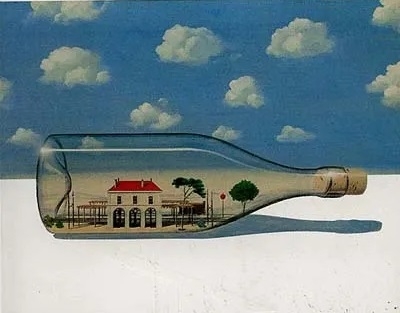

En fouillant le bureau d’Anna, qui écrivait et traduisait de son côté, il trouve un texte autobiographique, « Frankie Boyle ». Elle lui avait raconté cette histoire de jeunesse, il est néanmoins bouleversé « d’entendre la voix d’Anna s’élever du papier ». « Fou de chagrin » les premiers mois, il a sélectionné les meilleurs des poèmes qu’elle avait écrits et les a fait publier. Puis il a repris ses cours, revu ses amis. « Vivre, c’est éprouver de la douleur et vivre dans la peur de la douleur, c’est refuser de vivre. » Un rêve où Anna lui parle le réconforte et l’aide à aller de l’avant, à envisager de prendre sa retraite pour vivre une vie « indépendante et sans entraves », écrire tant qu’il le peut. On lira plus loin une courte fable de Baumgartner sur l’écriture et le temps qui file, intitulée « Sentence à vie ».

Baumgartner déteste vivre seul. Deux femmes vont jouer un rôle dans sa nouvelle existence. D’abord Judith Feuer, professeur d’études filmiques à Princeton, qui s’est rapprochée de lui après avoir divorcé. D’un milieu aisé comme Anna Blume dont elle était assez proche, elle est très différente. Ensuite Beatrix Coen, une jeune chercheuse qui voudrait écrire sur l’œuvre d’Anna Blume et s’enquiert de l’existence d’autres poèmes, d’autres textes non publiés.

« C’est peut-être la dernière chose que je vais écrire », avait confié Paul Auster au Guardian en 2023, à propos de Baumgartner. Dans une belle évocation de l’écrivain et de l’œuvre (La Libre Belgique), Jacques Besnard note les nombreux points communs entre l’auteur et son dernier personnage. En 2018, Paul Auster et Siri Hustvedt étaient les invités de François Busnel à La Grande Librairie (à revoir ici). Interrogé sur France Culture cette année-là, Auster disait ce qui sans doute est aussi le mantra de Baumgartner : « Je veux vivre. Je suis tellement heureux d’être arrivé à cet âge. Je me lève chaque matin : encore une journée m’est donnée, alors allons-y. » Merci, Monsieur Auster.