Rouverte en 2023, même si sa restauration n’est pas tout à fait terminée, la superbe Maison Hannon offre un double plaisir à ses visiteurs : une découverte complète du rez-de-chaussée et du premier étage ainsi qu’une exposition temporaire : « Écho des songes. Le Symbolisme à Bruxelles » (jusqu’au 19 avril 2026).

Maison Hannon vue de l'avenue de la Jonction

A l’angle de l’avenue Brugmann et de l’avenue de la Jonction à Saint-Gilles, impossible de ne pas remarquer cette magnifique maison Art nouveau. C’est la seule créée dans ce style par l’architecte Jules Brunfaut en 1902, à la demande de son commanditaire, Edouard Hannon, ingénieur à Solvay et photographe. Vous trouverez sur le site de la Maison Hannon son histoire et celle d’Edouard et Marie Hannon. Après le décès de leur fille en 1965, la maison a connu des temps difficiles, jusqu’à son acquisition par la commune et puis son classement en 1983. Un temps occupée par la galerie Contretype (photographie), elle a eu besoin d’une nouvelle restauration, de ses fresques en particulier.

Travée du bow-window (jardin d'hiver)

« Conçue comme un univers clos, onirique et symboliste, la Maison Hannon est la synthèse des goûts, à l’âge de la maturité, de Marie pour la botanique et d’Édouard pour la poésie, l’Antiquité et la technologie. » (MH) De la poignée de porte en forme d’ombelle qui annonce le thème du mobilier Gallé dans le salon, des mosaïques au sol aux fresques murales, des vitraux aux frises des plafonds, c’est une œuvre d’art totale.

L'escalier et la fresque du grand hall

Le petit hall d’entrée est ravissant. Les visiteurs peuvent scanner un code QR pour charger le guide (à lire ou à écouter). Le hall central est une merveille. Au-dessus d’une mosaïque ronde aux motifs d’inspiration végétale, un escalier tournant aux volutes en fer forgé doré monte le long de l’immense fresque murale où le couple Hannon, symbolisé par un berger et une bergère sur un rocher au bord de l’eau, contemple dans leurs voiles une jeune femme répandant des pétales de rose et ses compagnes musiciennes. Quelle harmonie !

La serre (en restauration) vue de l'intérieur

Le peintre français Paul Baudoüin « incarne une vision idéaliste de l’art, où la fresque devient un medium entre architecture, peinture et pensée symbolique » (MH). Les pièces sont réparties autour du grand hall. La serre (structure en métal), qui impressionne déjà de l’extérieur où elle déborde, laisse entrer la lumière à foison. Elle est en cours de restauration.

D'un salon à l'autre (vue N/B de 1905)

Tous les vitraux sont de Raphaël Evaldre, maître verrier français. Le grand salon (du côté de l’avenue Brugmann) est décoré de figures féminines évoluant dans un verger sur fond rouge, vêtues à l’antique, au-dessus d’un revêtement du même marbre clair et coloré que la cheminée.

Petit meuble d'Emile Gallé (détail) : ombelles, marqueterie, vers de Verhaeren

Les murs unis du petit salon attenant, « salon de famille », surprennent par contraste. Le regard est attiré par le mobilier : une banquette et une chaise aux ombelles d’Emile Gallé, de part et d’autre d’un petit meuble japonisant assorti, où des vers de Verhaeren (Les heures claires) entrent dans la marqueterie. Deux vases et une coupe y sont posés, et d’autres verreries sur la cheminée.

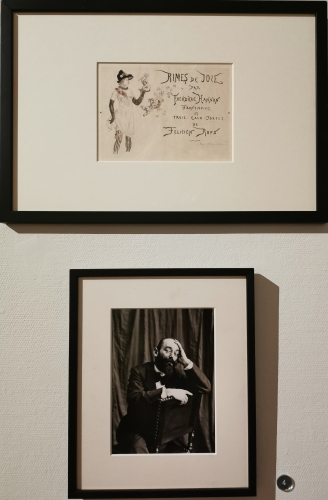

Félicien Rops, planche publicitaire pour Rimes de Joie de Théodore Hannon, 1881,

gravure, collection Atelier symboliste, Bruxelles

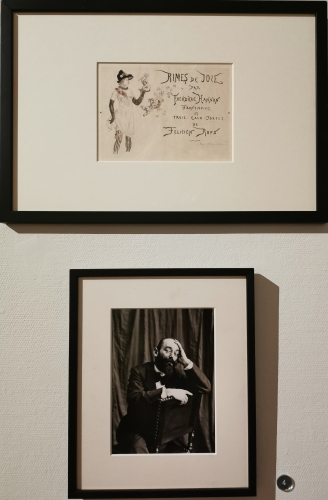

Théodore Hannon photographié par son frère Edouard Hannon vers 1890,

collection Maison Hannon, Bruxelles

(Leur sœur Mariette Rousseau-Hannon était une amie d'Ensor.)

Emile Gallé, Vase Hippocampes, 1901

De l’autre côté du hall, la salle à manger où se trouve une belle sellette art nouveau marquetée propose « Rimes de joie », le début de l’exposition temporaire : des photographies d’Edouard Hannon, une petite planche publicitaire de Rops, entre autres. Au milieu de la pièce, des vases de Gallé (hippocampe, études), Effroi de guerre (vers 1920), un bronze de Victor Rousseau, qui a sculpté La Fileuse (allégorie du Temps) en haut de la façade d’angle.

Mosaïque de la salle de bain (détail)

L’escalier comporte un petit palier à mi-chemin : le couple Hannon aimait y déclamer de la poésie. L’exposition symboliste – peintures, affiches, sculptures, gravures… – nous attend dans une première chambre et dans l’ancienne salle de bain à côté avec une jolie mosaïque au sol, puis dans les suivantes.

Vitrail aux clématites de Raphaël Evaldre

Au passage, je m’arrête devant une sorte de dressing, attirée par le vitrail aux clématites bleues du plus bel effet. « La maison surprend par le foisonnement de ses éléments décoratifs » (Cécile Dubois, Bruxelles Art Nouveau). Son mobilier dispersé se retrouve au Musée des Arts décoratifs à Paris, au Musée de l’Ecole de Nancy…

La grande fresque de Paul Baudoüin pour la Maison Hannon, vue du haut

Il faut réserver sur le site de la Maison Hannon pour visiter ce chef-d’œuvre du patrimoine bruxellois, une maison qui fait rêver. La taille des pièces et leur disposition ne permettent pas d’y accueillir beaucoup de visiteurs à la fois. De l’extérieur, les façades méritent d’être regardées en détail – la notice de l’Inventaire du patrimoine architectural en donne un aperçu. Je me rends compte en la lisant que je n’ai pas tout vu. Tant mieux, on y retournera.