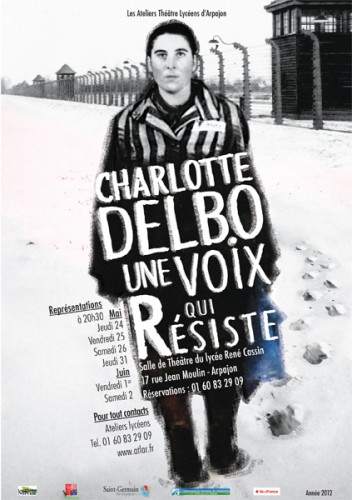

Une voix de femme au cœur de la littérature concentrationnaire : Charlotte Delbo (1913-1985). C’est aux Jeunesses communistes que l’assistante de Louis Jouvet au Théâtre de l’Athénée a rencontré son époux, avec qui elle entre en Résistance dans le groupe Politzer. Arrêtés en 1942, son mari est fusillé, elle est emprisonnée dans divers endroits avant d’être déportée à Auschwitz. Puis à Ravensbrück. La Croix-Rouge la libère le 23 avril 1945. Elle est l’une des 49 rescapées sur 230 femmes (convoi du 24 janvier 1943). L’association Charlotte Delbo prépare une année Delbo pour son centenaire.

Dans La Mémoire et les jours (1985), « étrange poème d’amour » comme l’écrit François Bott dans la préface, Charlotte Delbo témoigne, pour elle-même mais surtout pour les autres, qui ont connu l’atrocité d’Auschwitz ou d’ailleurs. Souvenirs, poèmes, monologues, récits, les textes de ce recueil gardent vivante la trace de l’inexplicable, de l’inimaginable, de l’intolérable.

« Comment se défaire de quelque chose enfoui beaucoup plus profond : la mémoire et la peau de la mémoire. Je ne m’en suis pas dépouillée. La peau de la mémoire s’est durcie, elle ne laisse rien filtrer de ce qu’elle retient, et elle échappe à mon contrôle. Je ne la sens plus. » Se réfugier dans l’imaginaire était impossible au camp. Comment se dédoubler quand la réalité est si écrasante, « la souffrance, la fatigue, le froid si extrêmes » ? « La réalité était là, mortelle. Impossible de s’en abstraire. »

Porter sa sœur, morte dans la nuit, la poser dans la neige pour qu’on la ramasse avec les autres cadavres, et ne pas mourir de chagrin. Vivre « dans son chagrin, avec son chagrin, ce double d’elle-même inaltérable. » Perdre ses galoches dans le noir, après que l’appel a vidé les baraques, c’est le désespoir – « Pieds nus à l’appel pendant des heures, c’est la mort » – mais toutes cherchent, les galoches retrouvées passent de main en main jusqu’à elle. En face de leur rang, ceux des Tsiganes. L’une d’elles tient un bébé contre sa poitrine – mort. Quand on tente de le lui arracher, la mère se bat, meurt sous les coups de bâton.

Une étoile, toujours la même, était le point de rencontre de Charlotte et de sa mère : « Elle aussi voit cette étoile. / Où qu’elle soit, elle la voit. » Un vers lui remontait sans cesse à la mémoire : « Sous le regard consterné des étoiles », le mot lui plaisait, pour dire leur « dureté implacable ».

Ceux qui en sont revenus vivent comme ils peuvent. Une survivante qui n’avait pas retrouvé sa mère, déportée six mois avant elle, apprend que ce convoi-là, exceptionnellement, n’a pas abouti aux chambres à gaz. « Ta mère est morte depuis près de quarante ans. Pourquoi te tourmenter ? Gazée ou non ; qu’est-ce que cela change ? – (…) Je vivais avec l’idée que ma mère était morte sans souffrir. (…) Mais aujourd’hui, la blessure se rouvre et cela fait d’autant plus mal que la cicatrice avait durci. »

Dans la queue devant le Vel d’hiv, une femme tend un gilet à son fils de quatorze ans : qu’il le tienne contre lui pour cacher son étoile, qu’il s’en aille sans courir, sans se retourner. Il se réfugie ainsi chez un camarade d’école, puis retrouve son père, rejoint la Résistance. Au printemps 44, pris par la Gestapo, il est envoyé à Auschwitz. Très vite, il comprend que sa mère est morte. Mais il se dit « plutôt content d’y être allé », parce qu’il sait ce qu’elle a vécu, ce qu’elle a vu et souffert, et qu’il a « l’impression d’avoir partagé avec elle. »

Une institutrice de Bilbao qui a fui les franquistes en 1937, mariée avec un Russe mort au front, s’est retrouvée « prisonnière-mascotte » de la Division Azul dans un village balte. Ils n’en revenaient pas : tomber sur une Espagnole qui s’appelle Neige « dans la neige de la plaine russe » ! Rescapée de Ravensbrück, elle se marie à Toulouse avec un Andalou. Pas question de remettre les pieds en Espagne tant que Franco était en vie. « Et quel temps il a pris pour mourir. » Rentrer maintenant qu’ils sont vieux ? « Nous sommes des exilés de partout, partout des étrangers. »

Une infirmière chargée d’un nouveau service, à Vienne, dans l’annexe d’un hôpital réquisitionné par l’armée allemande, voit trois camions militaires y déposer des paniers à linge : dedans, « des têtes sans corps », de jeunes gars sans bras ni jambes, « sautés sur des mines » ! Que faire ? Leur parler, les laver, les nourrir, écrire pour eux. Pourquoi l’a-t-on envoyée à Ravensbrück ? Pour avoir indiqué l’adresse de l’hôpital à la mère d’un gosse de dix-huit ans qui espérait une visite, ses parents n’habitant pas loin. « Ce sont les affaires du IIIe Reich, vous ne devez pas vous en mêler. »

« Pour Charlotte Delbo, témoigner c’était dire ce qui hantait sa mémoire » (François Veilhan). Vingt ans après Aucun de nous ne reviendra, premier tome de sa trilogie Auschwitz et après, dans La Mémoire et les jours, elle partage des paroles échangées au camp et après, des années plus tard. Des poèmes alternent avec les récits : « Varsovie », « Les Folles de mai »… Deux vers seuls sur une page : « Tout ce que / le cœur d’une femme peut supporter. »

L’optimisme ou la volonté de croire au retour aidait à trouver l’énergie de lutter. « Si je rentre, j’irai en Grèce. » Et la voilà pour de vrai en Grèce, vêtue d’une robe claire, en mai 1948. Elle croise une colonne de prisonniers de l’armée grecque, des « guerilleros de l’armée populaire » en route pour l’île de Macronissos devenue camp de concentration. « Je les regardais pour rencontrer leur regard, pour rencontrer un regard qui lirait dans le mien que je savais. »

Terrible « Kalavrita des mille Antigone » : le récit, étape par étape, de l’exécution des 1300 hommes d’un village du Péloponnèse en décembre 1943. – « Nous, nous rentrions, et la vie reprendrait. » Il fallait attendre la défaite de Hitler. C’était cela, l’espoir. Mais pour les prisonniers des camps de Sibérie dont on découvrait l’existence avec horreur et incrédulité ? « Les chants glacés de la Kolyma nous glacent le cœur. »