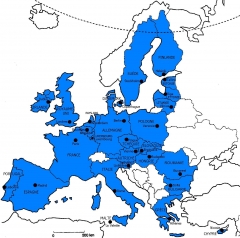

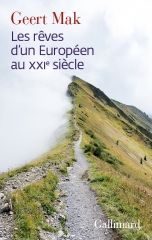

Commencé en janvier 1999, le voyage de Geert Mak à travers l’Europe du XXe siècle l’a conduit, d’août à décembre, de Stalingrad à Saint-Blimont, de Bénouville à Budapest, de Bruxelles à Dublin, de Berlin à Tchernobyl et enfin de Bucarest à Sarajevo (sans citer les nombreuses étapes intermédiaires).

Odessa, Primorsky Boulevard (photo Alex Levitsky & Dmitry Shamatazhi / Wikimedia Commons)

Les treize pages du témoignage de Winrich Behr (1918-2011) présentent un double intérêt. Elles donnent la mesure des rapports compliqués entre l’armée allemande et Hitler : en janvier 1943, jeune officier, Behr a été envoyé au quartier général du Führer pour lui faire rapport sur la situation désespérée de leurs troupes sur le front russe, ce qu’Hitler n’était pas très disposé à entendre. Après la guerre, Européen convaincu, Winrich Behr s’est engagé dans la CECA, puis il a été vice-secrétaire général de la Communauté européenne.

Stalingrad-Volgograd s’étire en ruban le long de la Volga – « Seul le fleuve n’a pas changé. » Geert Mak y cherche les traces de la bataille de Stalingrad et fait le bilan des pertes de l’Armée rouge à la fin de la Seconde Guerre Mondiale : « huit à neuf millions de morts, et dix-huit millions de blessés. De plus, seize à dix-neuf millions de civils y ont laissé la vie. Les estimations du nombre total de morts tournent autour des vingt-cinq millions, soit cinq fois plus que le total des victimes allemandes. Ce sont là des chiffres qui dépassent l’intelligence. »

A Kiev, un jour férié où les anciens combattants portent leurs décorations, Mak entend leur désarroi : ils ont reconstruit la ville, mais peinent avec leur pension de vingt euros par mois. « Le pays est infesté de bandits et de brigands ! » Les nostalgiques de l’époque soviétique sont furieux contre la corruption et l’abandon des classes laborieuses, se sentent trahis. Irina Trantina, interprète, l’emmène au « Ravin des femmes », de plus de 2 km de long, profond de 50 m. Après la prise de Kiev (1941), les 33771 juifs de la ville qui avaient reçu l’ordre « de se préparer à partir pour la Palestine » y ont été tués par balles – Kouznetsov a raconté ce massacre dans Babi Yar (nom du lieu en russe) – suivis de beaucoup d’autres.

A Odessa, « sur le plus beau boulevard du monde », l’historien décrit la vue, les rues « d’allure XIXe », raconte le déclin du port. Il situe dans cette ville, dont il était déjà amoureux avant d’y aller, la frontière la plus nette du continent européen, la ligne de fracture entre peuples chrétiens d’Occident et cultures orientales. Odessa, mi-française, mi-italienne, si européenne.

Sur le bateau qui l’emmène à Istanbul, l’auteur pense à Orhan Pamuk (je retire Le Livre noir de ma bibliothèque). A la tolérance de l’empire ottoman a succédé le nationalisme au XIXe siècle, « l’épuration ethnique contre les Grecs », le génocide arménien. La ville est devenue moins cosmopolite, plus provinciale. Voilà Geert Mak à Anógia (Crête), rasé en 1944, « village résistant ». Puis à Argostoli où il rencontre la « Grande Dame » de l’île de Céphalonie et consulte les archives du musée sur le massacre massif d’Italiens par les Allemands. Encore une histoire oubliée par l’Histoire officielle.

Puis il remonte l’Italie dans le sillage des troupes alliées. On oublie parfois que le premier débarquement a eu lieu en Sicile, suivi d’autres dans le Sud. Sortant du tunnel de Fréjus, Mak constate : « Mais de ce côté des Alpes, la lumière a elle aussi disparu, l’éblouissante lumière de l’Italie. Je me prends à penser que l’Europe connaît encore une ligne de partage primordiale, celle de la lumière. » Vichy – Pétain – la Résistance – le serment des chemises noires de la Milice française : « Je jure de combattre la démocratie, la dissidence gaulliste et la lèpre juive. » Oradour-sur-Glane...

Il y a tant de pages auxquelles on voudrait faire écho, sur le Débarquement en Normandie et un autre, moins connu, en Hollande. Villes bombardées par les Allemands, puis par représailles, Cologne, Berlin, « toutes les vieilles cités rhénanes en cendres », Dresde. La raison des bombardements de masse est toujours la même : démoraliser l’ennemi. 41 millions d’Européens sont morts durant la Seconde Guerre. Partout, Mak rencontre des gens et les écoute.

En 1951, la prospérité revient en Europe occidentale, l’Etat-Providence s’ébauche, les empires coloniaux se terminent, sauf en France (Indochine, Algérie). En riposte à la fondation de l’OTAN en 1955, le Pacte de Varsovie et la guerre froide font passer l’URSS dans le camp ennemi. De 1948 à 1989, ce sont des années « lugubres » pour l’Europe centrale et orientale.

Geert Mak n’est pas tendre pour Bruxelles, une ville qui « ne dévore pas ses habitants mais se dévore elle-même ». Il la rapproche d’Odessa, on s’y sent « près des grandes lignes de faille entre le Nord et le Sud de l’Europe ». A Sint-Joris-Weert (Brabant flamand) et, de l’autre côté du viaduc, à Nethen (Brabant wallon), après la scission de la province de Brabant, il constate que les Belges mènent la même vie, mais que leur univers mental se nourrit à un système culturel différent.

Les années soixante voient la jeunesse européenne se rebeller, des groupes terroristes émerger. Les soixante-huitards ne recherchaient pas vraiment le pouvoir, « mais le pouvoir de la critique, le pouvoir « d’avoir raison », mais pas le pouvoir lié à la gestion quotidienne des affaires, où l’on se salit les mains. » En 1972 (il y a cinquante ans), le Club de Rome appelait à imposer des limites à la croissance : « La planète n’est pas assez vaste et ses ressources ne sont pas suffisantes pour tolérer plus longtemps le comportement égocentrique et agressif de ses habitants. »

La suite (1999-2022)

Sur les dernières décennies, Voyage d’un Européen dans le XXe siècle offre des rappels et points de vue qui incitent à la réflexion. Geert Mark souligne les réussites de l’Union européenne, ses manques aussi. Bien sûr, « L’Europe ne peut tenir tout entière dans un seul livre », écrit-il. Deux index – de noms, de lieux – sont précieux pour retrouver ses chats dans cet ouvrage phénoménal.

« A l’égard de ce monde, ma mère a été partagée entre l’admiration que la bonne éducation, l’élégance et la culture lui inspiraient, la fierté de voir sa fille en faire partie et la peur d’être, sous les dehors d’une exquise politesse, méprisée. Toute la mesure de son sentiment d’indignité, indignité dont elle ne me dissociait pas (peut-être fallait-il encore une génération pour l’effacer), dans cette phrase qu’elle m’a dite, la veille de mon mariage : « Tâche de bien tenir ton ménage, il ne faudrait pas qu’il te renvoie. » Et, parlant de ma belle-mère, il y a quelques années : « On voit bien que c’est une femme qui n’a pas été élevée comme nous. »

« A l’égard de ce monde, ma mère a été partagée entre l’admiration que la bonne éducation, l’élégance et la culture lui inspiraient, la fierté de voir sa fille en faire partie et la peur d’être, sous les dehors d’une exquise politesse, méprisée. Toute la mesure de son sentiment d’indignité, indignité dont elle ne me dissociait pas (peut-être fallait-il encore une génération pour l’effacer), dans cette phrase qu’elle m’a dite, la veille de mon mariage : « Tâche de bien tenir ton ménage, il ne faudrait pas qu’il te renvoie. » Et, parlant de ma belle-mère, il y a quelques années : « On voit bien que c’est une femme qui n’a pas été élevée comme nous. »