« Je parlais avec Rosier car j’étais inquiète de ce qui nous opposait souvent Jean-Luc et moi. Elle me rassurait : selon elle, tous les hommes traversaient une sévère remise en question aux approches de la quarantaine. Elle était sûre qu’il m’aimait même si la politique, pour l’instant, l’emportait sur le sentiment amoureux. Par contre, elle me trouvait trop dépendante. Quand elle apprit que je n’avais pas de compte en banque ni de carnet de chèques et que Jean-Luc me donnait quand je le souhaitais de l’« argent de poche », elle fut horrifiée. « Mais tu travailles, tu gagnes ta vie ! C’est lui qui touche tes chèques ? – Heu, je crois. » Elle me persuada de remédier à cette situation, je promis et n’en fis rien : au fond, cela me convenait. »

« Je parlais avec Rosier car j’étais inquiète de ce qui nous opposait souvent Jean-Luc et moi. Elle me rassurait : selon elle, tous les hommes traversaient une sévère remise en question aux approches de la quarantaine. Elle était sûre qu’il m’aimait même si la politique, pour l’instant, l’emportait sur le sentiment amoureux. Par contre, elle me trouvait trop dépendante. Quand elle apprit que je n’avais pas de compte en banque ni de carnet de chèques et que Jean-Luc me donnait quand je le souhaitais de l’« argent de poche », elle fut horrifiée. « Mais tu travailles, tu gagnes ta vie ! C’est lui qui touche tes chèques ? – Heu, je crois. » Elle me persuada de remédier à cette situation, je promis et n’en fis rien : au fond, cela me convenait. »

politique - Page 4

-

Argent de poche

-

68 par Wiazemsky

Anne Wiazemsky a raconté ses débuts au cinéma dans Jeune fille, sa rencontre avec Jean-Luc Godard dans Une année studieuse. Un an après commence quand elle s’installe avec le réalisateur devenu son mari dans le Quartier Latin (son rêve d’adolescente) au 17 de la rue Saint-Jacques. C’est juste en face de l’église Saint-Séverin, ce qui enchante son grand-père, François Mauriac.

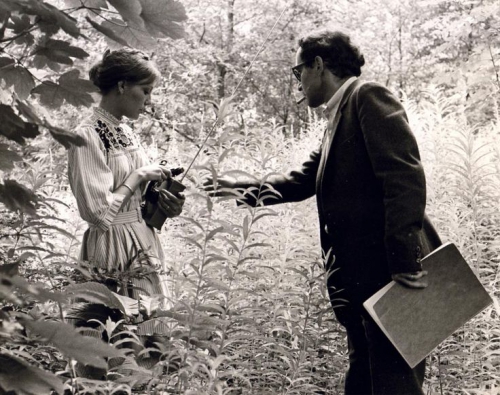

Anonimo : Anne Wiazemsky et Jean-Luc Godard. Fotografia scattata durante le riprese del film One plus one, 1968 © Galerie ObsisDepuis la fin de l’été 1967, « Rosier et Bambam » sont entrés dans la vie du couple Godard, elle, une grande styliste, et lui, Jean-Pierre Bamberger, directeur d’une usine de textile. Quand ils sont à Paris, ils se voient souvent, dans leur appartement rue de Tournon ou à la brasserie Balzar. Godard et sa femme font la tournée des universités américaines pour présenter La Chinoise et en débattre avec les étudiants, ce qu’apprécie le cinéaste mais pas elle, que cela ennuie vite.

« Se réveiller ensemble et se retrouver le soir étaient à ses yeux l’essentiel » ; elle note dans son journal : « Aimer m’enlève toute mon indépendance. » Les propositions se succèdent au cinéma : elle se charge de la photo pour Michel Cournot (Les Gauloises bleues), joue pour Pasolini (Théorème). Début 1968, elle accompagne Godard à La Havane, où elle se sent gênée par l’attitude de « dévotion » des officiels du cinéma cubain envers lui.

A Paris, on s’agite : Truffaut a télégraphié à Godard pour qu’il rentre après que le président de la Cinémathèque, Henri Langlois, a été remplacé « sur décision gouvernementale ». La défense de Langlois s’organise. Le 14 février, ils participent à une manifestation pour réclamer la démission de Malraux, ministre de la culture, et la réouverture de la Cinémathèque. Quand ils veulent faire ouvrir ses portes de force et aussi celles du TNP, la police réplique à coups de matraque, le choc est violent.

Le 3 mai 1968, elle a cette journée en tête en rentrant chez elle : « Il régnait une atmosphère d’émeute aux abords de la Sorbonne. » Un meeting doit s’y tenir le soir, on a fermé l’université de Nanterre. Quand tout à coup des étudiants affluent de partout, la bousculent, elle reste paralysée de peur jusqu’à ce que l’un d’entre eux la gifle : « Ne reste pas ici, connasse. » Elle court alors jusque chez elle, hébétée. Godard, inquiet, lui téléphone et conseille d’écouter la radio sur Europe numéro 1.

A partir de là se déroule l’histoire des Godard en plein mai 68, alternant tournages, manifestations, rencontres, discussions. Jean-Luc ramène à leur appartement Jean-Jock, un jeune homme aux cheveux longs et sales, convaincu qu’ils sont « à la veille du Grand Soir ». Il tutoie Anne, l’appelle « camarade », elle s’en irrite mais s’amuse de ses airs de « petit garçon » et surtout, elle sent que Godard est séduit par sa jeunesse et son enthousiasme.

C’est avec eux et leurs amis du cinéma qu’on revit les péripéties parisiennes, les affrontements, les débats qui les opposent – Godard est souvent en désaccord même avec ses amis les plus proches. Il ne veut plus manger dans un restaurant « bourgeois », sa seule préoccupation est de se joindre au mouvement, de rencontrer les étudiants et les lycéens, de remettre le système en question.

L’atmosphère est parfois bon enfant, mais plus le temps passe, plus elle devient violente. La famille d’Anne s’inquiète, pour elle et pour son frère Pierre qui accompagne partout les étudiants et photographie les événements. De leurs fenêtres rue Saint Jacques, ils peuvent observer les charges et les attaques, le va-et-vient des ambulances. Godard, passionné, déclare qu’il ne veut plus faire du cinéma comme avant et lance à Cournot : « le cinéma dont tu parles est mort ! »

Anne Wiazemsky ne dissimule pas son irritation devant les débordements, le radicalisme de Godard, et accepte avec plaisir l’invitation de Rosier et Bambam qui partent pour le Midi : dans la belle villa de Pierre et Hélène Lazareff (mère de Rosier) au bout d’une presqu’île, c’est l’éblouissement, le calme, il ne lui manque que la présence de Godard. Une chatte blanche et rousse saute dans sa chambre et lui tient compagnie. Anne va se baigner nue dans la mer, se sent véritablement en vacances, savoure la détente.

Quand Godard vient les rejoindre – Truffaut l’a appelé de Cannes pour arrêter le festival –, il critique tout : cette chambre luxueuse, son bronzage de vulgaire starlette, son refus de l’accompagner à Cannes. Rosier parvient à le calmer, Anne est déçue par la tension qu’il a provoquée dès son arrivée. Avec Rosier qui estime que « le génie n’excuse pas tout », elle peut en parler – « L’enfant, c’est lui, pas toi », leur amie la rassure. Bien sûr, ils vont se réconcilier, Godard lui déclarer à nouveau son amour et puis, ils rentrent à Paris en voiture, grâce aux pleins d’essence assurés par des amis en cours de route, les stations étant fermées.

A mi-lecture dans Un an après, quasi tous les éléments du récit – sous-titré « roman » – sont en place. Anne Wiazemsky décrit les bons moments et les autres, les grandes rencontres et les petits côtés d’une vie de couple où, malgré l’admiration mutuelle, on sent poindre un désenchantement. Mai 68, année de libération ?

A la fin d’un entretien publié sur le site de l’éditeur, elle précise : « Mais là, même si ce n’est pas compréhensible tout de suite pour l’héroïne, le conte de fées se fissure. C’est à la toute fin de l’écriture que j’ai décidé de mettre les choses au point. Si l’histoire ne s’arrête pas là dans les faits, elle s’arrête quand je cesse d’être ce témoin privilégié. En dire plus, c’était m’éloigner du noyau du livre, qui est l’histoire de « ces deux-là », d’Anne et Jean-Luc, qu’il fallait terminer. Pour reprendre une phrase de Truffaut, je n’ai pas dit toute la vérité, mais je n’ai dit que des choses vraies – et c’est aussi valable pour les sentiments que pour la révolution ! »

-

Veil, Une vie

A la réception de Simone Veil à l’Académie française, le 18 mars 2010, il était émouvant de l’entendre, au début de son remerciement, exprimer sa fierté et sa perplexité à entrer dans ce « temple de la langue française », elle qui n’a aucune prétention littéraire, et penser d’abord à sa mère, morte à Bergen-Belsen, et à son père, mort aussi en déportation. Cela m’a donné envie de lire son autobiographie, sous le titre emprunté à Maupassant : Une vie.

Cette grande dame est née à Nice en 1927, après ses sœurs Milou (Madeleine) et Denise et son frère Jean. Les Jacob sont des Juifs assimilés, patriotes et laïques. Non religieux, son père architecte était attaché à la culture juive. Il ne supportait pas que ses enfants lisent de « petits romans » et les guidait vers la littérature classique ou moderne. Sa mère avait dû abandonner ses études de chimie, mais lui a transmis un fort désir d’autonomie, l’encourageant à étudier et à travailler pour assurer sa liberté et son indépendance.

La crise de 1929 les oblige à déménager dans un appartement plus petit, près de l’église russe. Simone, la petite dernière, y vit heureuse et protégée. C’est le temps du bonheur, fait de petits riens. L’inquiétude naît avec l’afflux de réfugiés à Nice en 1936, la montée de l’hitlérisme. Septembre 1939, la guerre est déclarée. Au début, les Jacob mènent une vie normale jusqu’à ce que le « statut des Juifs » interdise à son père de travailler. Les difficultés financières lui sont une leçon : « Il faut non seulement travailler, mais avoir un vrai métier. » Les Italiens se montrent tolérants, mais à la chute de Mussolini, en 1943, tout change. La Gestapo procède à des arrestations massives. Ses parents se procurent de fausses cartes d’identité sans « J » et dispersent la famille. Simone loge chez un professeur de lettres. Mais un jour, la Gestapo l’arrête. Puis son frère, sa sœur Milou, sa mère. Et le 7 avril, ils sont dans le train pour Drancy, pleins d’angoisse, n’ayant aucune idée de ce qui les attend en Allemagne.

Simone Veil rappelle à plusieurs reprises que les trois quarts des Juifs français ont échappé à la déportation grâce à l’existence de la zone libre et à l’occupation italienne, et grâce aussi aux Justes, connus ou inconnus. De son frère et de son père, il n’y aura plus jamais de nouvelles. Denise, résistante, sera arrêtée en juin 1944 et déportée. Quant à sa mère, à Milou et elle, ensemble, elles montent dans un wagon à bestiaux le 13 avril 1944 pour arriver le 15 à Auschwitz-Birkenau, où on lui tatoue le matricule 78651.

Chapitre III d’Une vie : « L’Enfer ». Une voix inconnue lui souffle de dire qu’elle a dix-huit ans (au lieu de seize et demi), ce qui la garde dans la « bonne file » avec sa mère et sa sœur. Dépouillées, tatouées, désinfectées, elles reçoivent des nippes bourrées de poux. Sa mère lui est d’un grand réconfort, comme pour d’autres jeunes filles du camp. On les affecte à des travaux de terrassement.

Dans le dénuement, le cadeau d’une architecte polonaise (deux robes, elle peut en offrir une à quelqu’un d’autre), et surtout la protection de la chef du camp, qui veut l’envoyer ailleurs pour qu’elle ait plus de chance de survivre. Simone voulant rester avec sa mère et sa sœur, les voilà toutes les trois transférées à Bobrek, où les conditions sont meilleures. C’est de là qu’elles partent en janvier 1945 pour une tristement célèbre « marche de la mort ». Elles survivent, se retrouvent à Dora, puis à Bergen-Belsen où Simone est affectée à la cuisine des SS, ce qui leur a sans doute évité de mourir de faim. Sa mère y meurt du typhus en mars 1945.

Plus d’un mois après la libération du camp, les deux sœurs arrivent enfin à l’Hôtel Lutetia. Après la guerre, les déportés dérangent, on ne les écoute pas. Simone Veil se souvient des propos déplaisants entendus au retour des camps, des années après encore. Pour elle, « rien ne s’efface. » A Paris, elle s’inscrit en Droit, se passionne pour les Sciences Politiques. Au ski, elle rencontre les Veil qui ont le « même profil social et culturel que les Jacob ». Elle épouse Antoine Veil en 1946, ils auront trois fils.

Comment est-elle entrée en politique ? D’abord, quand elle veut s’inscrire au barreau, son mari l’en dissuade ; elle choisit alors la magistrature. Stagiaire, elle apprend à construire des dossiers solides. Elle passe sept ans à la direction de l’administration pénitentiaire, avec « parfois le sentiment de plonger dans le moyen âge » en découvrant les conditions de détention, elle qui ressent une « sensibilité extrême à tout ce qui, dans les rapports humains, génère humiliation et abaissement de l’autre ». Puis elle travaille aux Affaires civiles, à rattraper les retards du droit sur les mouvements de la société. L’esprit de Mai 68 correspond alors à une réelle envie de faire bouger « une société figée ».

Ensuite, de longues journées de travail au Ministère de la Justice, puis le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature. Au retour de son premier voyage en Israël – une « étape importante » dans sa vie –, c’est le choc de la mort de Pompidou, à qui succède Giscard. Chirac lui propose le Ministère de la Santé. On lui confie le gros dossier de l’avortement, qu’elle mène à bien, après avoir tout bien pesé, sans état d’âme, pour mettre fin aux drames qui touchent les femmes les plus pauvres, celles qui n’ont pas les moyens de se rendre à l’étranger. Puis ce sera l’Europe, comme première Présidente du Parlement européen. Les rencontres internationales. En 1993, elle revient au Ministère de la Santé et des Affaires sociales dans le gouvernement Balladur, déplore la mauvaise gestion des hôpitaux, le déficit grandissant de la Sécurité sociale.

Simone Veil énonce sans détour ses convictions politiques, mais sans se laisser inféoder aux pratiques de parti – « La politique me passionne, mais dès qu’elle devient politicienne, elle cesse de m’intéresser. » Elle travaille à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. De 1998 à 2007, elle siège au Conseil constitutionnel. Enfin, la voilà « rendue à une vie nouvelle, essentiellement familiale et privée », ce qui lui permet d’écrire sa vie, ce récit terminé en septembre 2007. En annexe, quelques discours prononcés à Auschwitz (janvier 2005), à l’Assemblée nationale (1974), au Parlement européen (1979), au Panthéon et à l’ONU (2007). On y retrouve une femme lucide, éprise de clarté, fidèle à ses valeurs, d’une hauteur de vue et d’une retenue exemplaires qui font d’elle une des sages de notre temps.

-

Omnivalence

« De plus, Sobral venait de publier Ce pouvoir qui nous enivre, exercice d’abjection salutaire où un écrivain domestique éprouve, à 55 ans (sic), sous le nom de liberté d’esprit, une sorte de mélancolie à avoir servi avec platitude tant de maîtres. La servilité et la versatilité s’y voyaient ainsi délivrer d’un même mouvement leurs lettres de noblesse.

Mais enfin, même de mon point de vue, la venue à Bruxelles de Rainier Sobral c’était mieux que rien. Une fois Revel écarté pour crime de libéralisme, il n’y avait pas un choix infini. Debord suicidé, Sollers trop cher, Eco trop compliqué, Levi-Strauss intransportable, Derrida empêtré dans son parapluie : tous genres confondus, l’omnivalence intellectuelle est rare, et on prend ce qui se trouve.

Du moins Sobral, académicien dans l’âme, ne songerait pas à s’étonner de la naïveté de nos rites. »Luc Dellisse, Le Royaume des ombres

-

Jeu de massacre

Pauvre Belgique ! Le Royaume des ombres (1998) de Luc Dellisse, né à Bruxelles en 1953, débute par un « Avertissement » : ni livre à clés, ni autobiographie, c’est un « rêve éveillé », « une histoire à dormir debout » dont le narrateur s’appelle comme l’auteur, où « le mensonge est le garant de la vérité ». Nous voilà prévenus.

De « Caméra » à « Case départ », en dix-sept épisodes, Dellisse nous conte « sa » Belgique à travers les heurs et malheurs d’un écrivain en mal de succès (appelons-le L.D.) qui se mue en chargé de mission pour des raisons alimentaires.« J’étais dans une période noire et il me semblait que la rareté du public et le dédain de la critique venaient vérifier la solitude désespérée de mes personnages », confie L.D. dès les premières pages. Il faut dire qu’au Théâtre de l’Oeil où l’on joue sa pièce « Perdu pour perdu », René Pylade, le directeur, n’est jamais là, sa femme invoque mille prétextes pour expliquer son absence. « Elle savait et je savais et René savait ce que c’est la vie : cinquante années de travaux pratiques où on apprend à bousiller soi-même le mécano de ses vingt ans. » Au lendemain de la dernière, une nouvelle panne de courant exaspérante – l’installation électrique est vraiment « pourrie » – le fait frapper à la porte de la direction, sans réponse. Quand il la pousse carrément, Pylade est pourtant là, dans le noir, « sorte de Falstaff féminin », un gros cigare entre les dents. Echanges de mots bien sentis.

Le directeur en veut à Montalban, un politicien et ami de L.D., qui exige des justificatifs, des preuves de paiement, et menace de dénoncer le contrat-programme de ce Théâtre subventionné. Impossible de ne pas songer là aux vicissitudes d’un directeur de théâtre bruxellois bien connu.Chez le coiffeur « Diminue-tifs » (le ridicule ne tue pas) aux frais d’un ami qui le sait fauché, L.D. le reconnaît : « Je ne sais faire qu’une chose dans la vie : lire et écrire. » Autant en tirer en profit, dit l’autre. Une productrice d’émissions enfantines à Télébel cherche un scénariste. Séance inénarrable dans les dix-huit kilomètres de couloirs, sur sept étages, de la télévision nationale belge. Laissé en plan avec trois comédiens sur le retour, L.D. comprend que peu importe le scénario pourvu que le prochain épisode se passe à Liège, vu le contrat avec le syndicat d’initiative de la cité mosane. La productrice l’entraîne jusque-là, mais repousse successivement toutes ses propositions, lui reproche d’être « quinquin sans expérience ». Démission.

Dellisse place son homoyme dans des situations quasi toutes perdues d’avance, boulots précaires et missions foireuses à l’étranger où l’envoie Montalban, un directeur de cabinet ministériel wallon : conférence sur la littérature viticole en Tunisie (exportation de vins belges), contacts en Albanie (ce pays réclame une statue de son fondateur au musée de La Louvière), voyage en Chine pour récupérer le

testament politique sulfureux de Théo Faber conservé à Canton où il est mort – « Et, pendant ce temps-là, la réforme de l’enseignement n’avançait pas. » Entretemps, ce « cœur froid et sec » de L.D. se livre à quelques fantaisies érotiques, sans plus de conviction.Pour l’enflammer vraiment, rien de tel que la comédie sociale dont cet anti-héros est régulièrement le témoin, quoiqu’il préfère la solitude. « Les grands bourgeois cultivés, au même titre que les dinosaures, appartiennent à l’histoire de la science-fiction. Je croirais à leur existence si j’en avais jamais croisé un seul. » Un week-end à la campagne chez l’ancien roi du meuble de jardin, « pourvu d’une jolie femme bréhaigne » est l’occasion d’une satire virulente – filets de sole à la Tolstoï, ananas à la Novalis – d’où il ressort que trois postes, en Belgique, permettent la « jouissance du pouvoir liée au secret de son exercice » : archevêque de Malines, directeur de cabinet du ministre des Finances, précepteur d’un imminent successeur au trône ! « Il faut vraiment fuir ce pays » conclut L.D. devant le spectacle politique belge, faisant plus qu’égratigner la monarchie, les socialistes,

le CVP (démocrates-chrétiens flamands), la Flandre et la ville de Louvain en particulier, la Wallonie quand elle manque d'ambition.La satire fait rire – il y a bien « du belge » derrière tout ce bazar et Dellisse a le sens

du cocasse – mais « une certaine noirceur », pour reprendre un titre de chapitre, envahit Le Royaume des ombres, qui tourne carrément au jeu de massacre. Installé à Paris, Dellisse affiche sa détestation. « C’était cela pour moi, la Belgique : non pas le pays où j’habitais, mais l’irritation qu’il me causait. (…) Si j’avais pu aimer

le désastre, si j’avais pu renoncer à croire en l’humanité, je me serais fait à mon pays et nous aurions vieilli ensemble. » A quelqu’un qui, un jour, veut profiter des relations de L.D., celui-ci répond sans ambages : « Moi ? Un athée francophone de gauche qui fait profession de fuquer la Belgique ? » Sans commentaire.Dans un entretien à propos du Testament belge (2008), de la même veine, Luc Dellisse conclut : « J’ai inventé un personnage de narrateur un peu ridicule, que personne ne prend au sérieux, et je lui ai donné mon nom. Cette distance masquée, cette fausse connivence ironique et un peu funèbre, donne une musique de fable au roman. Ce ne sont pas mes souvenirs de vie en Belgique. Ce sont les aventures de Candide, jeté dans une étrange jungle, le royaume de Belgique, c'est-à-dire un Royaume des Ombres. » Candide, vraiment ?