Le jeu des perles de verre (1943, traduit de l’allemand par Jacques Martin) de Hermann Hesse (1877-1962), prix Nobel de littérature 1946, demande une lecture patiente. Le sous-titre de ce gros roman est plus explicite : « Essai de biographie du Magister Ludi Joseph Valet accompagné de ses écrits posthumes ».

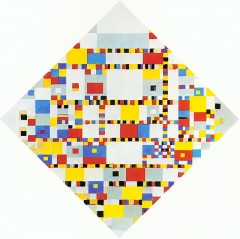

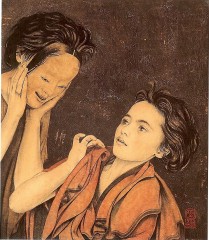

© Hermann Hesse, Bei Muzzano Cortivallo, 1928 (source)

D'autres aquarelles chez Dominique, qui m'a conseillé ce roman - merci.

L’Ordre du Jeu des perles de verre se veut une « aristocratie de l’esprit », spécialisée dans un jeu intellectuel combinant les mathématiques et la musique, au départ sur un boulier de perles de verre. Contre la mécanisation de la vie, l’abaissement de la morale, le manque de foi, le caractère frelaté de l’art, le Jeu propose un idéal spirituel et revendique une totale liberté de l’esprit, hors de toute tutelle religieuse.

Après l’introduction à l’histoire de ce Jeu, le roman raconte la vie de Joseph Valet, entre histoire et légende, dans un futur indéterminé, intemporel. D’origine modeste, il obtient une bourse à douze, treize ans pour étudier dans un établissement classique où il apprend le latin et la musique. La visite du Maître de la Musique, un homme doux et souriant qui lui demande de jouer pour lui au violon, le remplit de bonheur. Le Maître apprécie ce garçon « spontané et modeste » ; pour celui-ci, la « minute de la vocation » a sonné.

Etre admis aux écoles des élites fait de Joseph quelqu’un d’admiré et de moqué par ses condisciples, mais cela cesse quand il arrive en Castalie, la « province pédagogique » où l’on forme les meilleurs. Ses grandes qualités s’y épanouissent. A dix-sept ans, il est invité avec un camarade chez le Maître de la Musique, qui lui apprend la méditation. Le voilà prêt pour Celle-les-Bois, « mère de l’industrieuse tribu des Joueurs de perles de verre ».

C’est là que l’Ordre a ses institutions. On y valorise l’universalité, la fraternisation des sciences et des arts. Dans cette école, un ancien couvent de cisterciens, tout lui paraît « ancien, vénérable, sanctifié, chargé de tradition ». Joseph s’y lie d’amitié avec Carlo Ferromonte, comme lui passionné de musique, tandis qu’un auditeur libre, Plinio Designori, le trouble par sa défense du « siècle » que les Castaliens ont le tort d’ignorer, selon lui.

Consulté, le Maître de la Musique lui conseille de continuer à fréquenter Plinio, bon orateur et polémiste, et de défendre Castalie en élevant le niveau de la discussion. Comme Joseph se dit tiraillé entre le monde extérieur et les valeurs castaliennes, le Maître lui parle de ce qu’il a appris d’un « yogin » : l’importance de la méditation pour surmonter les crises. Une grande liberté est donnée aux étudiants sortis de Celle-les-Bois. Joseph apprend le chinois puis rend visite à un ermite. Au Bois des Bambous, celui-ci l’accepte comme élève, à condition qu’il soit obéissant et silencieux « comme un poisson d’or ».

C’est là que Joseph vit son premier « éveil », avant d’accéder à l’Ordre des Joueurs de perles de verre, dirigé par Thomas de la Trave, « Magister Ludi ». On l’envoie alors comme professeur chez des Bénédictins qui s’intéressent au Jeu. Il quitte son ami Fritz Tegularius, joueur brillant mais de santé fragile et rebelle envers les règles, pour se rendre à Mariafels. Il y adopte le mode de vie des moines, plus lent, plus solide, patient, et comprend peu à peu qu’il est envoyé là autant pour apprendre que pour enseigner.

Avec le Père Jacobus, grand historien, il découvre l’histoire des Bénédictins et les valeurs de premier plan propres aux « deux ordres ». Bientôt on confie à Joseph une mission « diplomatique ». A la mort du « Magister Ludi », il sera désigné dans cette fonction suprême qui ne lui laissera plus guère de liberté et le privera de l’activité qu’il préfère, enseigner.

Musique, étude et apprentissage, méditation, amitié, yoga, écoute des autres, contemplation de la nature, exercice du pouvoir, Hermann Hesse aborde de nombreux thèmes à travers l’histoire de Joseph Valet, on les retrouve dans les récits annexes. Il décrit l’élite intellectuelle de façon critique et rapproche la philosophie occidentale et la pensée chinoise. La lecture du roman est ardue, exaltante dans les passages pleins de lyrisme, de fraternité ou de sagesse, mais complexe ; le Jeu lui-même, d’une grande abstraction, reste hermétique.

Le jeu des perles de verre est un grand récit d’initiation, où la relation de maître à disciple, la liberté de choix sont des leitmotivs. Son héros, exemplaire dans son art de servir Castalie, est fasciné par les êtres qui se mettent en retrait, comme le vieux Maître de la Musique dont le sourire « n’avait rien perdu de sa clarté et de sa grâce, de sa sûreté et de sa profondeur ». Restant attiré et par l’Ordre et par le monde, quand il retrouvera Plinio, que la vie adulte a changé et qui souffre, il cherchera à le comprendre et à le tirer de sa mélancolie, sans cesser de se remettre lui-même – et son rôle dans la vie – en question.