Dans Une année studieuse (2012), Anne Wiazemsky n’a qu’un an de plus que dans Jeune fille. C’est le récit de sa rencontre, à dix-neuf ans, avec Jean-Luc Godard qu’elle finit par épouser, en 1967. Une éducation sentimentale. Un « roman ».

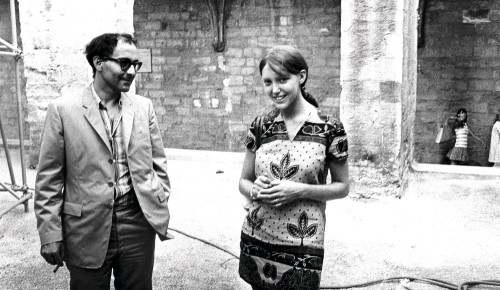

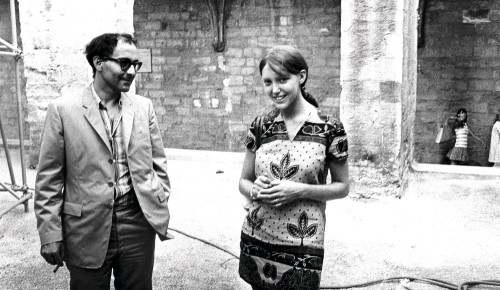

Anne Wiazemsky et Jean-Luc Godard à Avignon © Photo Pierre Domenech (Paris Match)

Son milieu – elle est fille d’un prince russe, petite-fille de François Mauriac par sa mère – ne la prédispose pas à fréquenter les gens de cinéma, mais après avoir tourné avec Bresson, Anne Wiazemsky continue à se passionner pour le septième art et en juin 1966, encouragée par un ami, elle écrit à Jean-Luc Godard (aux Cahiers du Cinéma) qu’elle a beaucoup aimé Masculin Féminin et aussi, « sans réaliser la portée de certains mots », l’homme derrière le film.

Trois fois déjà, leurs chemins se sont croisés, sans plus. Anne a échoué en partie au bac de philo, un oral est prévu en septembre. A un cocktail des éditions Gallimard (Antoine Gallimard est un ami), elle remarque Francis Jeanson dont elle a entendu parler par son grand-père et l’aborde avec audace : « J’ai besoin que vous me donniez des leçons de philo. » Surpris, l’homme accepte et lui donne rendez-vous chez lui le premier août.

Avec son amie Nathalie, à Montfrin, Anne participe en juillet à la récolte des pêches. L’après-midi, elles se reposent dans le château familial d’où on a vue sur toute la région. C’est là que Godard la demande un jour au téléphone : rentré du Japon, il a trouvé sa lettre et s’est renseigné chez sa mère. Il lui donne rendez-vous le lendemain à midi devant la mairie.

Costume de ville, lunettes noires, livre à la main, il l’attend. Il a loué une voiture et propose de déjeuner près d’Avignon. Il parle beaucoup. Après le restaurant, ils flânent, bras dessus bras dessous, entrent chez un disquaire (il lui offre des quatuors de Mozart), dans une librairie (il lui achète Nadja de Breton), puis la ramène à Montfrin. Bientôt il l’appellera à nouveau, reviendra – « A mon grand étonnement, il me raconta la place que j’occupais dans sa vie, depuis un an. »

Godard était tombé amoureux de la fille de la photo parue dans Le Figaro lors du tournage d’Au hasard Balthazar. C’est pour la voir qu’il avait proposé aux Cahiers un entretien avec Bresson – étaient-ils amants ? l’avaient-ils été ? Il lui parle de son amour pour Anna Karina, une histoire « finie depuis longtemps », de son attirance pour Marina Vlady, qui a cessé lorsqu’il l’a rencontrée, elle, à Montfrin. Bref, il est « seul, sans aucune attache, libre. » Et elle ?

Son amie comprend qu’Anne soit amoureuse, mais qu’ils passent la nuit ensemble chez elle en l’absence de sa mère la choque – Anne est encore mineure. Elle trouve cela trop rapide et risqué, mais finit par céder. Godard se montre délicat, prévenant, et la jeune femme qui n’était plus vierge mais n’avait guère connu le plaisir est comblée. Lui pense déjà au mariage : « pourquoi penses-tu que je t’ai donné rendez-vous devant la mairie ? »

A Paris, ce sera différent. Un oral de philo à rattraper. Une mère à qui il faudra faire accepter Nadja, une jeune chienne cocker offerte par des agriculteurs, et, un jour, parler de Jean-Luc – sans savoir encore si elle l’aime « vraiment ». Première leçon chez Jeanson, pédagogue, bienveillant. Les Jeanson deviendront leurs premiers amis.

Quand Anne accompagne Godard sur le tournage de Deux ou trois choses que je sais d’elle, elle découvre un réalisateur autoritaire, concentré, toujours attentionné envers elle. Sa mère rentre à Paris : furieuse de la présence de la chienne, hostile à celui qui dépose des cadeaux sur leur paillasson, un jour un livre, un autre une marionnette, et sans cesse des lettres pour Anne. Godard est envahissant.

A peine le bac obtenu (une promesse en échange de la permission de tourner avec Bresson l’année précédente), Anne décide de s’inscrire en philosophie, contre l’avis des siens. Mais elle n’obtient pas la Sorbonne, elle devra se rendre à Nanterre. Mauriac, 80 ans, son tuteur – Anne et sa mère vivent chez lui –, rejette et la chienne et la philo, avec mépris. Il a des mots très durs pour sa petite-fille qui n’en fait qu’à sa tête.

Heureusement son frère Pierre (Wiaz) adopte tout de suite Jean-Luc qui lui trouve « des airs de jeune prince russe ». Avec Jeanson, Anne apprend la philo, avec Jean-Luc le cinéma. Les rencontres avec le critique Michel Cournot, avec Truffaut, intéressent la jeune femme beaucoup plus que les cours à la fac où elle se sent perdue dans la masse. Sa mère voit qu’elle s’émancipe, déplore sa manière de s’habiller, de s’échapper. Pour faire le point, Anne passe une semaine en Normandie. Elle tient à sa liberté et ne veut pas qu’un Godard trop possessif mette en cage celle qu’il appelle son « animal-fleur ». Inquiet, il la ménage : c’est à lui, le plus âgé et le mieux armé, de patienter.

Une année studieuse (« amoureuse » aurait été plus juste) rapporte toutes les étapes qui conduiront la jeune étudiante et actrice – rôle qu’elle jouera dans La Chinoise, dont le tournage épique est raconté en détail – à accepter de se marier. Godard se pliera au rite de la demande en mariage auprès de son grand-père : « Devenir le grand-père de Jean-Luc Godard, quelle consécration ! », dira l’un ; « le petit-fils de Mauriac… » dira l’autre.

C’est le tableau d’une époque, juste avant mai ’68 (on aperçoit la chevelure rousse de Dany à Nanterre). On y croise Jean-Pierre Léaud « sublime à l’écran et émouvant dans la vie », Jeanne Moreau, hôtesse raffinée dans sa propriété de La Garde-Freinet, Vilar, Béjart… On y découvre un Godard intime, excessif en tout et charmeur, cultivé et ironique, ses répliques désarçonnantes, sa naïveté quand l’ambassade de Chine rejette La Chinoise alors que lui s’emballe pour la Révolution Culturelle. Anne Wiazemsky lui donne souvent le beau rôle, se plie alors, malgré quelques rébellions, aux quatre volontés d’un homme exigeant et passionné.

Ce qu’aimer veut dire de Mathieu Lindon a encouragé Anne Wiazemsky à écrire sur cette période de sa vie, longtemps après leur rupture (en 1979). Mêlant faits réels et fiction – « La mémoire est très bonne romancière » – comme Godard le faisait dans ses films, elle relate avec simplicité et justesse « une année terrible de doutes, de difficultés à s’arracher à cette famille, d’une peur panique de (s)’engager » (Le Figaro). Juste avant le mariage, par souci d’honnêteté, elle dit à Godard : « Je veux vivre le plus longtemps possible avec toi. Mais je sais que ce n’est pas pour toute la vie, que j’aurai d’autres amours et d’autres vies. » – « Peut-être, mais seul compte notre présent. Ne t’inquiète pas. »