Atiq Rahimi a obtenu le prix Goncourt pour Syngué Sabour en 2008. Cette année, il signe Les porteurs d’eau, un roman dont l’intrigue alterne entre deux personnages : Tom, un Afghan de 45 ans exilé à Paris, marié avec Rina, qui part pour Amsterdam où il devrait retrouver Nuria, rencontrée lors d’un de ses déplacements professionnels ; à Kaboul, Yûsef, un porteur d’eau comme son père, chargé de veiller sur Shirine, la femme de son frère disparu.

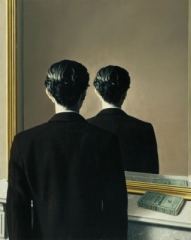

Magritte, La reproduction interdite, 1937

Musée Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

« Elle, Rina, dort ; toi, Tom, tu songes. » Le narrateur s’adresse à Tom (il a renoncé à son prénom afghan, Tamim) qui oscille entre rêve et pensée en regardant au réveil une sérigraphie de Magritte, La Reproduction interdite. C’est Rina qui l’a accrochée au mur, ils n’en ont jamais parlé. Jeune réfugié, Tom rêvait d’une école de beaux-arts, mais il a dû se contenter d’un emploi chez Anagramme, qui reproduit des peintures sur soie. Il lui a offert cette reproduction d’un tableau qui avait d’emblée suscité chez lui « une impression troublante de familiarité ». Sensation de déjà-vu ?

« Elle, Shirine, dort ; lui, Yûsef, songe. » Une érection matinale angoisse le porteur d’eau, et le fait que Shirine dorme d’un sommeil agité, le privant du rituel du petit déjeuner qui l’aide à se lever d’habitude. A quoi rêve-t-elle ? Certaines nuits, elle parle en hindi, qu’elle n’a jamais appris. On la dit « possédée ». Yûsef est troublé de l’avoir entendue prononcer le nom de Lâla Bahâri, « son seul ami dans le quartier », un Hindou. Yûsef a reçu des coups de fouet des Talibans pour ne pas avoir servi des musulmans en premier.

Tom et Rina ont une fille, Lola, et pourtant Tom est décidé à les abandonner : « Partir sans un mot. Sans regard. Sans baisers. Lâchement. » Un coup de tête ? Un coup de cœur ? Sur l’autoroute vers Amsterdam, en mars 2001, il entend annoncer la destruction par les Talibans des grandes statues de Bouddha dans la vallée de Bâmiyân – en épigraphe, Atiq Rahimi rappelle leur histoire contée par un moine bouddhiste du VIIe siècle – selon un décret condamnant toutes les statues non islamiques.

Afghanistan en 2007 : la niche laissée vide par une statue de Bouddha de Bamiyan

détruite par les talibans en 2001. PHOTO GORAN TOMASEVIC/REUTERS

Yûsef est attiré par Shirine et en a honte. Il s’habille chaudement, met son tablier de cuir, ses bottes de caoutchouc pour aller remplir à la source son outre en peau de bouc. « Dehors, il n’est plus Yûsef, mais le porteur d’eau. » La sécheresse, le froid qui gèle les conduites, rend encore plus précieuse l’eau chaude au parfum de rose que lui seul sait où aller chercher dans les entrailles de la colline et que tout le monde lui réclame.

Les porteurs d’eau : ce titre au pluriel désigne les deux protagonistes. La pluie torrentielle sur la route rappelle à Tom les mots de sa mère : « toutes les eaux du monde ont leur source dans l’œil de la femme ». Les deux mots ont la même origine : l’œil (« tchashm ») et la source (« tchashma »). Le roman d’Atiq Rahimi explore le trouble de ces deux hommes, l’un en Europe, l’autre en Afghanistan, entre présence et absence de la femme aimée ou de la femme de leur vie. Comme dans Syngué Sabour, son premier roman écrit en français, la relation entre l’homme et la femme est davantage faite de gestes que de paroles, le dialogue entre eux semble impossible, du moins entre Tom et Rina, mariés, et entre Yûsef et Shirine, la femme de son frère qu’il est censé protéger.

Au contraire, avec Nuria, la jeune auto-stoppeuse catalane que Tom fréquente à Amsterdam, les échanges sont vifs, joueurs, tout en conservant leur mystère. Songeant à leur première rencontre, il se souvient de sa surprise quand elle avait deviné, d’emblée, son origine afghane. Pourront-ils vivre ensemble, quand il aura trouvé un appartement à Amsterdam ? Et dans la capitale afghane, Shirine devinera-t-elle, répondra-t-elle au désir muet de son beau-frère ?

L’intrigue des Porteurs d’eau repose sur ces tensions dramatiques, tout en décrivant le contexte dans lequel évoluent les personnages. Atiq Rahimi restitue à travers eux les sentiments de l’exilé, d’une part, et la condition du porteur d’eau et des Kabouliens sous la loi des Talibans, intolérants envers les Hindous et envers tous ceux qui ne se soumettent pas, d’autre part. Si l’amosphère de Kaboul est menaçante pour des raisons politico-religieuses, le danger sourd aussi de l’indécision où Tom a plongé en allant à la recherche de Nuria et en abandonnant sa famille. Un roman de profonde solitude et de désarroi.