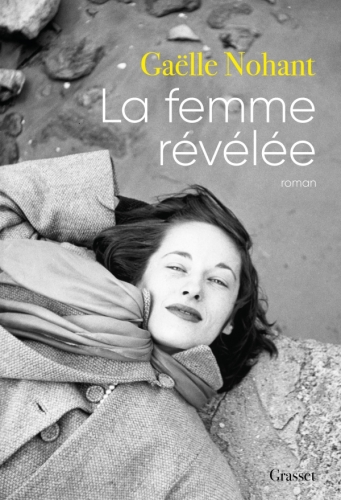

Après avoir donné vie au personnage de Robert Desnos dans Légende d’un dormeur éveillé, Gaëlle Nohant raconte dans La femme révélée, son dernier roman, la vie d’une femme qui ne se sépare jamais de son appareil photo – une totale fiction cette fois, bien que ce récit soit si réaliste qu’on se demande tout du long si Eliza devenue Violet Lee a vraiment existé.

L’épigraphe empruntée à un récit de Shushā Guppy, A Girl in Paris (1991), commence ainsi : « La quête de liberté de l’exilé volontaire est inséparable de sa nostalgie de la terre natale. » On fait connaissance avec Eliza Bergman, trente et un ans, dans un hôtel parisien « miteux où elle s’efforce de se rendre invisible. » Son passeport américain porte le nom de Violet Lee, née quelques mois avant elle à Chicago, qui lui ressemble physiquement. Le petit voyou qui le lui a procuré n’a pas précisé comment celle-ci est morte prématurément.

Eliza-Violet a emporté avec elle deux choses précieuses : son Rolleiflex et une photo de son fils Tim, laissé aux Etats-Unis. Elle cherche d’abord à vendre discrètement quelques bijoux offerts par son mari, Adam Donnelley, épousé neuf ans plus tôt. Dans la rue, elle assiste à l’arrestation par la police de deux prostituées, l’une crache dans sa direction quand elle la voit prendre une photo.

Dans sa chambre, elle se souvient de son père qui très tôt a voulu lui montrer le monde comme il était, le ghetto où les Noirs, sans y être obligés, s’entassaient pour se mettre à l’abri des violences ou des incendies qui frappaient ceux qui emménageaient dans des quartiers blancs. Le krach du lundi noir l’avait anéanti : « il y a dans nos vies des impasses dont on ne peut s’échapper qu’en détachant des morceaux de soi. »

Après que sa porte a été forcée, c’est par une des deux prostituées, Rosa, qui a exigé qu’elle lui paie un verre en compensation de la photo prise, que Violet Lee trouve une chambre au foyer des Feuillantines, dans un ancien couvent, une pension pour jeunes filles seules dans le Quartier latin. La directrice se soucie de Rosa, bien qu’elle ne l’ait pas hébergée très longtemps. Violet y sera en sécurité. Mais un jour quelqu’un y laisse Gone with the Wind à son intention – serait-ce un « chasseur » sur ses traces ?

Brigitte, une locataire du foyer, lui suggère, pour gagner sa vie discrètement, de répondre aux petites annonces des bourgeoises du VIe arrondissement qui adorent les nounous anglaises. Violet sera la nounou américaine de trois enfants, tout en espérant que la nounou noire de Chicago s’occupe encore de son fils qu’elle a abandonné. Pour fêter son embauche, elles passent une soirée au Tabou où un grand Américain blond la fait danser, Sam Brennan. Ils se reverront.

Mais elle se méfie de tout le monde. Couverte de fleurs et de cadeaux par Adam, un quadragénaire fortuné qui ne l’attirait pas plus que cela au départ, mais a su lui faire la cour à un moment où sa situation devenait précaire, Violet a découvert des années après leur mariage son vrai visage et les agissements douteux dissimulés derrière son vernis mondain. C’est à cause de son fils qu’elle n’est pas partie plus tôt et à cause des menaces quand elle a parlé de divorce qu’elle s’est exilée seule, sous un nom d’emprunt. La peur qu’on soit à sa recherche ne la quitte pas.

Sa vraie passion, aux heures libres, c’est de prendre des photos de personnes, de la vie dans la rue, partout où elle passe. Remarquée par un photographe dans une boîte de jazz, elle a l’occasion d’aller développer ses clichés chez lui ; il l’a jugée trop timide quand elle a braqué son appareil sur le pianiste aveugle aux lunettes noires : « Vous n’aviez d’yeux que pour lui, mais vous n’êtes pas allée au bout de votre audace. Un photographe ne peut s’encombrer de politesse. Il faut aller chercher l’image. »

La femme révélée, au titre un peu convenu, suit les tribulations d’une Américaine qui se cache à Paris et s’y reconstruit vaille que vaille, y tombe amoureuse même. On imagine bien que derrière Violet, Eliza, la mère de Tim, rêve de revoir son fils un jour de l’autre côté de l’Atlantique. Ce qui rend ce roman très vivant, ce sont les situations concrètes si bien rendues, dans le Paris de 1950 ou à Chicago, la ville dont elle se souvient et qu’elle redécouvre lors des émeutes de 1968.

Gaëlle Nohant a bâti son récit en se référant à de nombreuses sources citées à la fin du livre, des livres et aussi « les photos vibrantes d’humanité de Russel Lee ». Les états d’âme assez bridés de l’héroïne m’ont moins retenue que son regard de photographe sur la société, la misère, l’injustice, sa disponibilité aux rencontres inattendues, son attention aux personnes derrière les apparences.

« Depuis le jour où j’ai pris ma première photo, je n’ai jamais réussi à m’en passer. Je sais quand je tiens une image et alors il me la faut, rien d’autre ne compte. C’est un mélange d’instinct et d’urgence, une excitation très particulière.

« Depuis le jour où j’ai pris ma première photo, je n’ai jamais réussi à m’en passer. Je sais quand je tiens une image et alors il me la faut, rien d’autre ne compte. C’est un mélange d’instinct et d’urgence, une excitation très particulière.