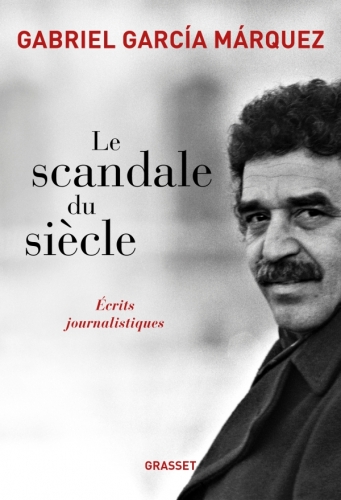

Repéré sur la table des nouveautés à la bibliothèque, Le scandale du siècle de Gabriel García Márquez (2018, traduit de l’espagnol (Colombie) par Gabriel Iaculli, 2022) rassemble des « Ecrits journalistiques » du grand écrivain colombien (1927-2014), prix Nobel de littérature. Sur plus de quatre cents pages, la moitié date des années 1950, quand le « journaliste » n’avait pas encore écrit Cent ans de solitude (1967). Il me reste à lire la suite, qui va de 1966 à 1984. Les premiers textes ne comptent pas plus de trois pages et leur ton est celui d’un homme qui sait raconter des histoires.

« Sujet pour un sujet » commence ainsi : « Il en est qui font d’un manque de sujet un sujet pour une note de presse. Le recours est absurde dans un monde comme le nôtre, où se succèdent tant de choses d’un inestimable intérêt. » Après avoir passé en revue tout ce qui pourrait l’inspirer mais ne l’inspire pas, défini le journalisme comme « la profession qui ressemble le plus à la boxe, avec l’avantage que la rotative gagne toujours et l’inconvénient qu’il n’est pas permis de jeter l’éponge », voilà comment il le termine : « La grande difficulté, c’est de s’y mettre. Commençons donc par chercher un sujet. Ecrivons la première phrase : « Il en est qui font d’un manque de sujet un sujet pour une note de presse. » Le recours est absurde… Ça alors, mais c’est très facile ! Non ? »

L’humour est déjà là, l’audace aussi, et la manière d’emmener le lecteur dans des situations étranges, par exemple dans « Un homme vient sous la pluie ». « La Maison des Buendia » est carrément sous-titrée « Notes pour un roman » : on y rencontre Aureliano Buendia, un nom qui parle aux aficionados de Cent ans de solitude. Le journalisme, écrit García Márquez dans « Les Précurseurs », « a commencé quand un quidam a raconté à son voisin ce que quelqu’un d’autre a fait la veille au soir. » Le « commentateur de faits divers » qui réagit par écrit à la dernière nouvelle « et en donne lecture le soir même à la pharmacie », serait-ce lui ?

« Le facteur sonne mille fois » conte avec art le sort des lettres non arrivées au destinataire et la visite du « cimetière des lettres perdues ». Comme à chaque fois, la chute de l’article est étonnante, drôle, impeccable. « Le Scandale du siècle » qui donne son titre au recueil compte 90 pages : une suite de chroniques écrites à Rome et publiées du 17 au 30 septembre 1955 à Bogota (El Espectador). En chapeau (ou « chapô » comme on le lit de plus en plus souvent, je ne sais d’où vient ce « ô »), deux lignes : « Morte, Wilma Montesi / va et vient de par le monde ».

Cela commence par une disparition. Un charpentier romain s’inquiète de ne pas voir rentrer sa fille, Wilma Montesi, vingt-et-un ans, sortie en début d’après-midi, part à sa recherche et finit par se présenter au commissariat pour demander de l’aide. Sa femme et son autre fille, Wanda, s’étaient rendues au cinéma dans l’après-midi sans Wilma – « ce genre de film ne lui disait rien ». La gardienne de l’immeuble a vu sortir Wilma « seule, avec un sac en cuir noir », sans les bijoux offerts par son fiancé, un agent de police, quelques mois auparavant.

Le père est le premier à imaginer un suicide, Wilma se désespérant à l’idée de quitter sa famille et d’aller vivre à Potenza après son mariage. Contacté par téléphone, le fiancé n’a reçu aucune nouvelle depuis la lettre reçue la veille au soir, « une lettre d’amour conventionnelle ». Deux jours plus tard, un ouvrier découvre le corps d’une femme morte sur une plage à quarante-deux kilomètres de Rome, « sans jupe, sans chaussures et sans bas », juste vêtue d’un jupon, de sous-vêtements et d’un sweater léger, sous une veste tenue au cou par un seul bouton – le cadavre de la jeune femme.

Position du corps, constatations du médecin légiste, hypothèse d’une asphyxie par noyade, conditions météorologiques, tous les détails du rapport sont repris dans l’article, et puis toutes les pistes suivies par les enquêteurs, y compris celle-ci : « le 9 avril, Wilma entrait en phase post-ovulatoire » ! García Márquez fait régulièrement le point sur les réponses récoltées, les déclarations des uns et des autres, les faits importants « à garder en mémoire » : Wilma ne savait pas nager, elle aimait prendre des bains de pieds dans la mer. Sa mère opte plutôt pour un homicide, vu le fait que le cadavre de sa fille ne portait pas de porte-jarretelles, entre autres.

Les circonvolutions de l’enquête sur cette mort jugée accidentelle par la police donnent lieu à de nombreux commentaires dans la presse italienne. « Le 4 mai, Il Roma, un périodique de Naples, largua la bombe qui donna naissance au « Scandale du siècle ». » On n’imagine pas tous les détours de cette affaire que le journaliste colombien distille savamment au fil de ses chroniques. La face cachée du mystère sera-t-elle dévoilée ?

Dans « L’Année la plus célèbre du monde » (article du 3 janvier 1958) où il fait le tour du monde de l’actualité en 1957, l’auteur signale que ce fameux scandale « prend fin », le jugement de l’affaire Montesi laissant le meurtre de Wilma « apparemment à jamais impuni ». L’annonce par M. Khroutchev, cette année-là, selon laquelle l’Union soviétique disposait de « l’arme absolue », un missile « capable d’atteindre n’importe quel objectif à la surface du globe », établissait « la supériorité du pouvoir d’attaque de l’Union soviétique ». « L’Occident essaya de faire passer cette pilule amère en trouvant une consolation dans le fait que Gina Lollobrigida avait eu une fille en parfaite santé d’un peu plus de trois kilos. »

(A suivre)