Il ne reste à Virginia Woolf que quatre années à vivre, comment ne pas y penser en ouvrant le volume VII de son Journal, l’avant-dernier ? L’ombre grandit – pour nous, qui le lisons, et aussi, en 1937-1938, celle de la menace d’une nouvelle guerre en Europe.

Portrait de Virginia Woolf par Barbara Strachey en 1938 (Source : The Red List)

A la première note de janvier 1937, un mort, déjà : « Tommie », Stephen Tomlin, qui a sculpté, durant l’été 1931, le buste de Virginia Woolf (choisi pour illustrer le billet précédent). Julian Bell, son neveu poète, avant de partir pour la Chine, leur a laissé une lettre-bilan dans l’espoir de la voir publier par la Hogarth Press, mais les Woolf ont à nouveau refusé, Vanessa et son fils en sont blessés. Bientôt, celui-ci va leur annoncer son intention de s’engager pour l’Espagne, un nouveau sujet de préoccupation pour toute la famille.

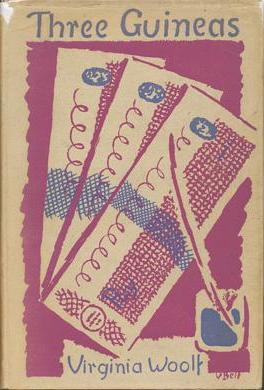

Comme prévu, après Les Années, Virginia Woolf se lance dans l’écriture de Trois guinées. Bien qu’elle prétende que tout ce qui sera dit de son roman ne lui fera pas plus d’effet « qu’un chatouillement de plume sur un rhinocéros » et qu’elle pourra continuer « sous les sifflets et les réactions houleuses », elle développe une stratégie de défense préventive : « il me faut toujours avoir un livre ou un article en chantier, sauf lorsqu’il nous est possible de nous échapper vers d’autres cieux (…) ». En montant l’escalier, elle détourne tout de même son regard des paquets d’exemplaires de presse prêts à l’envoi, et note que c’est son « dernier week-end de paix relative ».

Parmi les visiteurs des Woolf, Virginia s’enthousiasme pour Isherwood, « agile et vif », qui les admire et se montre « très bienveillant dans ses jugements, très gai. » Ils ont du plaisir à bavarder ensemble. Avant de la rencontrer, elle écorche le nom de la traductrice des Vagues en français. « Mme ou Mlle Youniac ( ?) » n’est autre que Marguerite Yourcenar dont elle donne une rapide description : « de jolies feuilles d’or sur sa robe noire (…) une femme qui doit avoir un passé : portée à l’amour, intellectuelle ». (Un beau texte signé Assia Djebar, Conversation avec Marguerite Yourcenar, évoque cette rencontre (manquée ?) sur le site de l'Académie royale.)

Début mars, la dépression guette, serait-ce à cause du « retour d’âge » ? Elle se sent « impuissante, terrifiée », très seule et très inutile, sans défense, « à découvert ». C’est que la publication des Années approche et qu’en réalité, elle appréhende les réactions. Les hauts et les bas se succèdent et c’est la critique du Supplément littéraire du Times qui lui apporte le soulagement : « une romancière de premier plan et un grand poète lyrique ». L’angoisse a pris fin et elle se sent « libre » (un mot qu’elle note de plus en plus souvent) quoiqu’elle écrive encore un jour n’être « pas plus tranquille qu’une sauterelle sous une feuille ». D’ailleurs elle mentionne chaque critique, chaque article à son sujet, en général brièvement.

Le 20 juillet 1937, Virginia apprend la mort de son neveu Julian, ambulancier à la guerre d’Espagne. Un coup terrible pour eux tous, pour Vanessa en premier, qui confiera à sa soeur : « Je retrouverai ma gaieté, mais je ne serai plus jamais heureuse. » Comment s’apaiser ? Tantôt en marchant, tantôt en travaillant. En étant présente pour Nessa. C’est l’été à Monk’s House, on joue aux boules, on lit… « Eté sans bonheur. »

« Oh ! Cette maudite année 1937 ! » (18 décembre) Voilà que Leonard Woolf, affligé d’eczéma chronique, souffre à présent des reins, doit passer des examens ; ils sont inquiets. « Oui, je vais me forcer à commencer cette année maudite. » (9 janvier 1938) Le dernier chapitre de Trois Guinées est terminé, mais Leonard ne se sent pas bien. « Prélèvement parfaitement normal. » (11 janvier). Soulagement après des semaines d’anxiété.

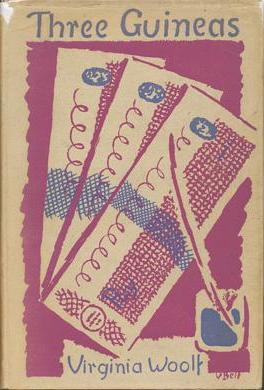

Couverture originale de Vanessa Bell

Au printemps 1938, Hitler envahit l’Autriche. La menace de guerre se précise. Virginia se dépêche de relire les épreuves de son essai pour qu’il puisse être publié à la date prévue. Puis elle s’attaque à la biographie de Roger Fry (« Roger » dans le Journal), et pour se détendre, va marcher « dans la City ». Toute sa vie, la marche la soulage des tensions quelles qu’elles soient, elle en a besoin.

En avril, elle mentionne pour la première fois un nouveau projet : « j’ai recommencé à bâtir » : « Pointz Hall » deviendra Entre les actes (son dernier roman). « Maintenant, je puis de nouveau me lancer, et même j’en meurs d’envie. Ah ! S’enfermer en soi-même, être seule, submergée ! » « De tous mes accouchements, voici le plus facile. »

Après la mort de lady Ottoline, son mari Philip Morrell tient à ce que Virginia vienne choisir une bague chez son amie, ce qui la gêne fort, lui donne « l’impression d’être un vautour ». Mais il insiste, elle repart avec « la grosse bague verte et les boucles d’oreille en perle, le châle et l’éventail. Une sorte d’éclat de rire à l’adresse de moi-même. Voilà que je m’enrichis aux dépens d’Ottoline ! » – « Suis rentrée à pied avec mon écrin de chagrin, le châle et l’éventail, ultimes cadeaux d’Ott. »

Voyage en Angleterre et en Ecosse en juin. Au retour, elle reprend « Roger », « effroyable et minutieux travail de routine ». L’été à Rodmell lui plaît, sauf le dimanche : « Les chiens, les enfants, les cloches. Voilà maintenant que sonne l’angélus. Je ne peux m’installer nulle part. » Peu de jours passent sans qu’on ne parle de guerre, sans qu’on s’informe des rencontres et des déclarations politiques. On s’y prépare concrètement (sirènes en cas de raid, masques à gaz), mais Leonard et elle décident de ne plus aborder le sujet entre eux, pour garder leur calme.

Combien de fois n’écrit-elle pas dans son Journal que c’est peut-être le dernier jour de la paix ! Vivre à la campagne leur semble de toute manière préférable. Et puis soudain un accord semble éloigner la menace, l’Europe croit pouvoir échapper à la guerre. Sinon ils vivront de leurs récoltes : « nous devrons vivre de pommes, de miel et de choux ». Virginia note les persécutions contre les Juifs, « mais seulement de l’autre côté de la Manche ».

Sur le plan littéraire, plus elle avance, plus elle se compare à ses contemporains, plus elle se sent « fondamentalement un outsider », elle qui écrit « à contre-courant ». Un soir en rentrant du théâtre, ils parlent de la mort. Leonard, qui en avait été tout un temps obsédé, « s’était appris à lui-même à n’y plus penser. » « Je lui ai dit que s’il mourait, je n’aurais plus envie de vivre, mais que jusque-là je trouvais la vie intéressante. Il a acquiescé : « Oui, je le pense aussi. » Donc nous ne pensons pas à la mort. » A la fin de l’année 1938, Virginia note s’être découvert « un très bon système » de vie : « mettre l’accent sur le plaisir, non sur le devoir. »

Relire le Journal de Virginia Woolf – 10

Relire le Journal de Virginia Woolf – 9

Relire le Journal de Virginia Woolf – 8

Relire le Journal de Virginia Woolf – 7

Relire le Journal de Virginia Woolf – 6

Relire le Journal de Virginia Woolf – 5

Relire le Journal de Virginia Woolf – 4

Relire le Journal de Virginia Woolf – 3

Relire le Journal de Virginia Woolf – 2

Relire le Journal de Virginia Woolf – 1

« Tempête terrible ce week-end. Nous sommes allés à Cuckmere en passant par Seaford. Les vagues déferlaient sur le front de mer ; pour ma plus grande joie des flots d’écume jaillissaient par-dessus la promenade et le phare, même par-dessus la voiture. Puis à Cuckmere nous sommes descendus à pied jusqu’à la mer. Les oiseaux prenaient soudain leur vol, comme catapultés. Le souffle coupé, aveuglés, nous ne pouvions lutter contre le vent. Nous nous sommes mis à l’abri pour regarder les vagues sur lesquelles tombait une lumière jaune cru : elles cognaient, énorme masse brutale d’eau incurvée. Qu’est-ce donc qui nous fait aimer ce qui est frénétique, déchaîné ? »

« Tempête terrible ce week-end. Nous sommes allés à Cuckmere en passant par Seaford. Les vagues déferlaient sur le front de mer ; pour ma plus grande joie des flots d’écume jaillissaient par-dessus la promenade et le phare, même par-dessus la voiture. Puis à Cuckmere nous sommes descendus à pied jusqu’à la mer. Les oiseaux prenaient soudain leur vol, comme catapultés. Le souffle coupé, aveuglés, nous ne pouvions lutter contre le vent. Nous nous sommes mis à l’abri pour regarder les vagues sur lesquelles tombait une lumière jaune cru : elles cognaient, énorme masse brutale d’eau incurvée. Qu’est-ce donc qui nous fait aimer ce qui est frénétique, déchaîné ? »