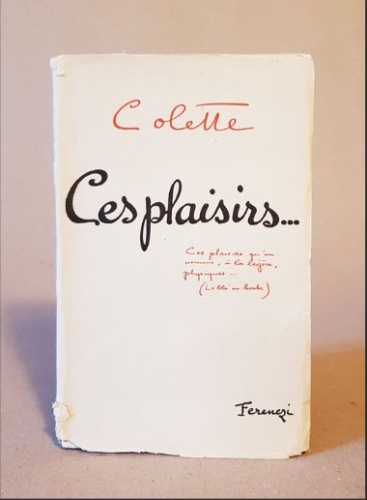

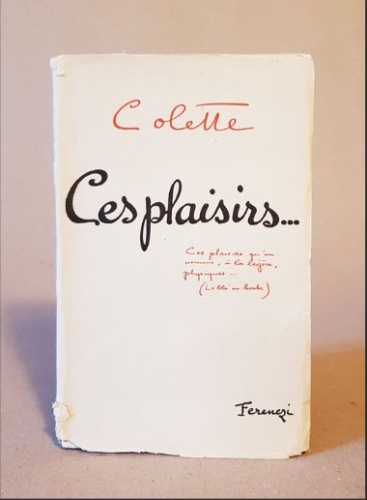

C’est Colette même (1873-1954) qui a rebaptisé Ces plaisirs… (1932) en leur donnant pour titre Le Pur et l’Impur (1941) : « S’il me fallait justifier un tel changement, je ne trouverais qu’un goût vif des sonorités cristallines, une certaine antipathie pour les points de suspension bornant un titre inachevé – des raisons, -en somme, de fort peu d’importance. »

Edition Ferenczi & Fils originale, 1932 (Photo Catawiki)

Cette édition « porte la trace de divers projets ou écrits antérieurs, plus ou moins transformés » (Amis de Colette). Ni essai, ni récit, ce sont des portraits, des rencontres, des conversations nés de sa curiosité pour les plaisirs secrets, pour les visages divers de l’homosexualité, et plus largement pour le regard que les unes et les autres portent sur les rapports amoureux.

La première rencontre a lieu dans « un atelier vaste comme une halle » converti en fumerie d’opium où elle dit être allée « par devoir professionnel ». Elle s’imprègne en douceur de l’atmosphère feutrée – fumées, lumière des petites flammes, couleurs, sons – lorsqu’une voix féminine se met à chanter – « à tous si agréable que nous nous gardâmes bien d’applaudir, même par un murmure. » Charlotte, dont les habitués apprécient la présence, Colette fait sa connaissance en sortant. Elle entendra un jour ses confidences sur son jeune amant jaloux. « La figure voilée d’une femme fine, désabusée, savante en tromperie, en délicatesse, convient au seuil de ce livre qui tristement parlera du plaisir. »

Les confidences masculines débutent avec celles de son « ami X, homme célèbre », qui lui évoque en tête à tête « son passé de célèbre amant ». Lorsqu’elle s’étonne qu’il n’ait pas encore écrit un roman ou une pièce sur Don Juan, avouant son ancien projet « de composer, pour l’âge mûr d’Edouard de Max, un vieux Don Juan », il l’en décourage, avant de lui raconter ses petites affaires.

« Nous avons nos habitudes, pour commencer nous parlons un peu de notre métier, et des passants, et des morts, et d’autrefois et d’aujourd’hui, et nous rivalisons d’agréable incompatibilité : « Non, moi, pas du tout, moi, au contraire… »» Le plus souvent, il raconte, elle écoute. Elle cite de Max, Carco, elle portraiture celui qu’elle appelle « Damien », son modèle pour Don Juan. Elle rapporte les confidences d’un « dispensateur de plaisir ». Alors qu’elle l’imaginait en commode compagnon de voyage, il la blesse d’une réponse brutale : « Je n’aime voyager qu’avec des femmes. »

Marguerite Moreno à Colette : « Pourquoi ne te résignes-tu pas à penser que certaines femmes représentent, pour certains hommes, un danger d’homosexualité ?

– Voilà de quoi panser peut-être ton orgueil et le mien, Marguerite, sinon le reste. Mais si tu dis vrai, qui nous tiendra pour femmes ?

– Des femmes. Seules les femmes ne sont ni offensées, ni abusées par notre virilité spirituelle. Regarde dans ta mémoire… »

Regardant Marguerite Moreno endormie, « Chimène et le Cid, étroitement unis dans le sommeil d’un seul corps », elle la couvre d’une couverture légère. « Puis j’allai reprendre mon poste au bord d’une table-bureau, d’où mes yeux de femme suivirent, sur le vélin turquoise, une courte et dure main de jardinier, qui écrivait. »

Colette ne pensait pas qu’une amitié véritable la lierait un jour à la poétesse Renée Vivien, dont elle décrit les soirées, les costumes, et les excès d’inanition ou d’alcool. Elle a conservé ses lettres, ses billets. Une « vieille camarade, comédienne de tournées » lui parle de « Lucienne de *** » qui avait adopté le costume d’homme.

Rejetant « le libertinage saphique », Colette rend hommage à celles qui ont su partager une « sensualité sans résolution et sans exigences, heureuse du regard échangé, du bras sur l’épaule, émue de l’odeur de blé tiède réfugiée dans une chevelure ». Ainsi les « Ladies of Llangollen », deux aristocrates qui avaient fui leur famille pour se retirer dans un village du Pays de Galles. L’aînée, lady Eleanor Butler, a écrit son Journal, dont Colette cite quelques passages éloquents sur leur « délicieuse retraite ».

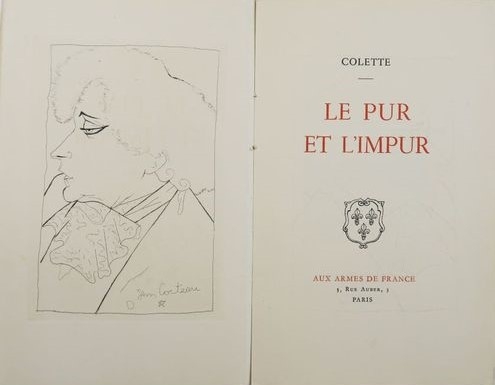

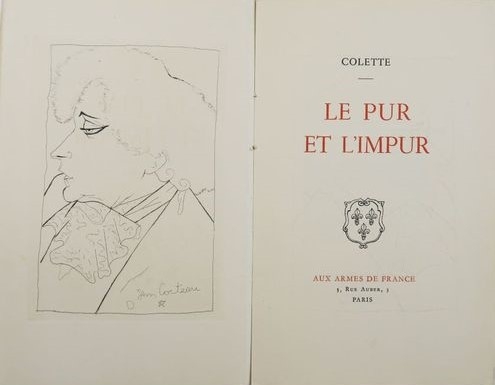

Edition Aux armes de France, 1941, avec le portrait de Colette par Cocteau en frontispice (source)

Colette considère que Marcel Proust méconnaissait les unions féminines et affirme qu’« il n’y a pas de Gomorrhe ». L’un des « secrétaires-nègres » de Willy, bon camarade pour elle, lui amenait ses amis homosexuels – « Auprès de leur art de feindre, tout semble imparfait. » Colette décrit drôlement sa position de « témoin translucide » parmi eux : « Ils appréciaient mon silence, car j’étais fidèle à mon rôle de meuble agréable, et je les écoutais d’un air expert. »

« Quand je revenais d’un été de campagne, hâlée, ayant travaillé au jardin, bêché, écaillé ma peau au soleil, à la mer et même au fourneau, je m’amusais à prendre dans ma main une des mains d’Anna de Noailles. Ses doigts et sa paume brillaient au creux de ma main comme la chair blanche d’une noix dans son écale sèche… C’est au gré de cette petite main lumineuse, levée au-dessus des draps dans un geste d’appel, que je m’approchai parfois, les deux ou trois dernières années de sa vie, du lit où gisait Madame de Noailles. Il était onze heures, ou midi, dehors. Dans la chambre, il était l’heure noire de dormir, de souffrir. Sauf l’appel de la petite main, je n’y voyais goutte, d’abord. Aussi blancs que le drap, son visage et son corps subtils pesaient peu, ne creusaient guère l’oreiller, et ses yeux ne pouvaient livrer leur rare couleur d’eau montagnarde dormant dans une coupe de granit. Mais un grand ruisseau de cheveux sombres, empiétant sur le front renversé, coulait au long d’une seule joue, et tarissait, effilé, sur une seule épaule. Doux cheveux fins, que Madame de Noailles ne sacrifia jamais à la mode ! Couchée, elle leur donnait une liberté relative, ramenés toujours sur une seule épaule, et elle les caressait tout en parlant. »

« Quand je revenais d’un été de campagne, hâlée, ayant travaillé au jardin, bêché, écaillé ma peau au soleil, à la mer et même au fourneau, je m’amusais à prendre dans ma main une des mains d’Anna de Noailles. Ses doigts et sa paume brillaient au creux de ma main comme la chair blanche d’une noix dans son écale sèche… C’est au gré de cette petite main lumineuse, levée au-dessus des draps dans un geste d’appel, que je m’approchai parfois, les deux ou trois dernières années de sa vie, du lit où gisait Madame de Noailles. Il était onze heures, ou midi, dehors. Dans la chambre, il était l’heure noire de dormir, de souffrir. Sauf l’appel de la petite main, je n’y voyais goutte, d’abord. Aussi blancs que le drap, son visage et son corps subtils pesaient peu, ne creusaient guère l’oreiller, et ses yeux ne pouvaient livrer leur rare couleur d’eau montagnarde dormant dans une coupe de granit. Mais un grand ruisseau de cheveux sombres, empiétant sur le front renversé, coulait au long d’une seule joue, et tarissait, effilé, sur une seule épaule. Doux cheveux fins, que Madame de Noailles ne sacrifia jamais à la mode ! Couchée, elle leur donnait une liberté relative, ramenés toujours sur une seule épaule, et elle les caressait tout en parlant. »