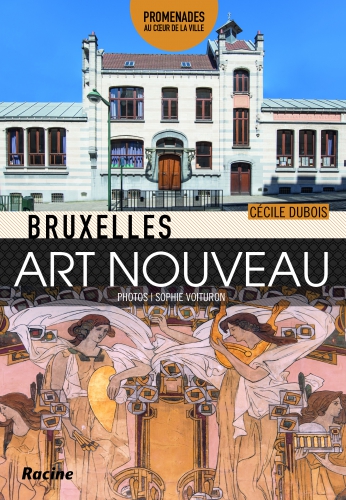

Vous aimez vous promener en ville ? à votre rythme ? Dans Bruxelles Art nouveau, Cécile Dubois propose neuf balades à la découverte du patrimoine. Pour qui a déjà participé aux Estivales schaerbeekoises en compagnie de l’historienne et guide conférencière, sa passion pour Bruxelles ne fait aucun doute. C’est avec plaisir que je lui emboîte le pas dans cet ouvrage illustré par des photographies de Sophie Voituron. Bruxelles Art nouveau vient de paraître aux éditions Racine dans la collection « promenades au cœur de la ville » (où j’ai déjà suivi le regard des peintres avec Fabien De Roose à Bruxelles, à Namur).

Octobre était le mois de la Biennale Art nouveau & Art déco, dont Cécile Dubois a été une des organisatrices. Changement de nom et de saison : le « Brussels Art Nouveau & Art Deco festival » se tiendra désormais au printemps (première édition du 11 au 26 mars 2017). En feuilletant son dernier ouvrage, je reconnais bien sûr des chefs-d’œuvre incontournables mais je découvre aussi de nombreuses façades inconnues, dans des quartiers que je n’ai pas l’habitude de fréquenter – à aller voir !

« Capitale européenne de l’Art nouveau », Bruxelles a perdu certains bâtiments remarquables après la seconde guerre mondiale (faut-il rappeler la démolition de la Maison du Peuple ?) mais il en reste heureusement beaucoup et ces dernières années, l’intérêt pour l’Art nouveau se renouvelle. Ce courant architectural n’a pas véritablement de quartier privilégié à Bruxelles et il « n’est jamais le seul style présent dans un quartier ». Si Victor Horta en est l’architecte belge le plus connu, d’autres ont signé des constructions novatrices qu’on admire, qu’on restaure, qu’on protège, qu’on redécouvre un siècle plus tard.

Vue extérieure de l'Hôtel Solvay (Horta) http://www.hotelsolvay.be/index-fr.php

La première balade, « aux origines de l’art nouveau », va du splendide Hôtel Solvay de Victor Horta (avenue Louise, ouvertures exceptionnelles) au musée Horta, sa maison-musée (rue Américaine, ouverte tous les jours sauf le lundi). Un plan très clair permet de situer les dix étapes de ce parcours à cheval sur trois communes, Bruxelles-Ville, Ixelles et Saint-Gilles. L’art nouveau naît à Bruxelles en 1893 avec Victor Horta et Paul Hankar : cette année-là, le premier construit l’Hôtel Tassel, « manifeste de l’Art nouveau organique », pour un ingénieur de la firme Solvay ; le second, sa propre maison, « art nouveau géométrique ».

Escalier de l'Hôtel Tassel (Horta)

A leurs côtés, voici Albert Roosenboom, dessinateur pour Horta « avant de devenir l’un des plus grands défenseurs de l’esthétique Beaux-Arts, rappel des styles français du XVIIIe siècle » ; Octave Van Rysselberghe qui a construit avec Henry van de Velde un hôtel particulier pour Paul Otlet, l’inventeur de la Classification Décimale Universelle ; Benjamin De Lestré ; Adrien Blomme… Accolés aux descriptions des maisons et immeubles, de courtes biographies présentent les architectes, des encadrés en pointillé signalent d’autres points d’intérêt à proximité. Bruxelles Art nouveau offre aussi de temps à autre un entretien-portrait avec des personnalités liées par leur passion ou leur profession au patrimoine, comme Claire Fontaine (restauratrice) ou Françoise Aubry (conservatrice du musée Horta) pour cette première promenade.

Les photos des façades, de détails, permettent d’apprécier les éléments remarquables expliqués dans le texte de présentation d’une page ou deux. A la date de construction s’ajoute souvent celle du classement, voire de l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Il ne s’agit pas uniquement de demeures bourgeoises. Entre Ixelles, Saint-Gilles et Forest (promenade 2), on s’arrête devant une clinique, des ateliers d’artistes, des ensembles de plusieurs maisons, des logements ouvriers même. Les balades suivantes explorent le cœur de Saint-Gilles, le Cinquantenaire et le quartier des squares, Ixelles, les confins de Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek, le cœur de Schaerbeek, le Sablon et les Marolles, et enfin le cœur même de Bruxelles.

Cache-radiateur, Hôtel Cohn-Donnay (De Ultieme Hallucinatie) © Sophie Voituron

Après un premier guide consacré à l’Art déco (2014) dans la même collection, Cécile Dubois offre ici une lecture instructive sur l’Art nouveau bruxellois. Et surtout elle incite à flâner en ville, son livre à la main, pour observer ces réalisations architecturales hors du commun. Voici de quoi nourrir la curiosité de tous les amoureux de Bruxelles et de son patrimoine. (Merci à Cécile Dubois et aux éditions Racine pour cet envoi.)