Presque dix ans ont passé depuis la parution de Kafka sur le rivage (2003, traduit du japonais par Corinne Atlan). Un je ne sais quoi m’avait retenue de lire ce grand succès de librairie (comme à présent la trilogie 1Q84), peut-être le prénom d’emprunt choisi par Haruki Murakami pour son héros fugueur, un garçon qui aime se réfugier dans les bibliothèques. Mais une fois ce gros roman ouvert, on ne le lâche plus.

Au début, « un garçon nommé Corbeau » encourage le jeune narrateur résolu à quitter la maison où il vit seul avec son père le jour de ses quinze ans. Cela fait deux ans qu’il s’y entraîne, physiquement et mentalement, conscient de la nécessité de s’endurcir pour y arriver. En plus de l’argent laissé par son père dans un tiroir, il emporte un briquet, un couteau et une photo de lui-même à trois ans en compagnie de sa mère et de sa sœur, sur une plage – il n’a aucun souvenir d’elles en dehors de ce cliché – en plus du téléphone portable et des vêtements légers glissés avec quelques disques dans son sac à dos.

Les différents interrogatoires d’un rapport secret américain sur un incident troublant qui s’est produit au Japon en 1944 viennent interrompre l’histoire de cette fugue : une institutrice avait emmené seize écoliers en excursion à la colline du Bol-de-Riz, un matin, et tandis qu’ils ramassaient des champignons dans une clairière, ils s’étaient tout à coup évanouis, l’un après l’autre, sauf elle. A l’arrivée des secours, ils commençaient à se réveiller, lentement, sans aucun souvenir de ce qui leur était arrivé, à l’exception du petit Nakata, transféré dans un hôpital militaire.

Le car où le garçon somnole en rêvant du Shikoku, sa destination, s’arrête à l’aube sur une aire d’autoroute : à la cafeteria, une fille s’assied près de lui, elle aussi va à Takamatsu, elle y a des amis. Sakura vient ensuite près de lui dans le car – « En voyage, on a besoin d’un compagnon et dans la vie, de compassion ». Troublé par ses questions, le garçon s’invente un prénom – Kafka – et s’imagine qu’elle pourrait être sa sœur. A l’arrivée, Sakura lui donne son numéro de téléphone.

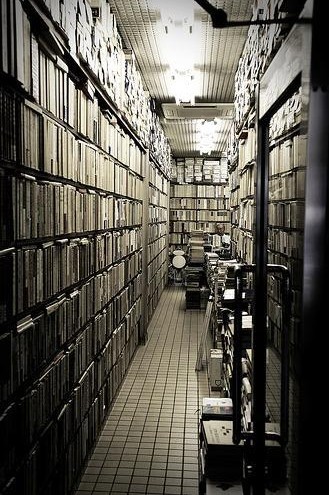

Le voilà donc « libre et seul, comme un nuage dans le ciel ». Le garçon prend une chambre à l’hôtel, on y offre un tarif réduit pour les étudiants. Depuis toujours, il considère les bibliothèques comme sa deuxième maison, et l’une d’entre elles l’intéresse, repérée dans un magazine, c’est la bibliothèque commémorative Komura, une bibliothèque privée ouverte au public. Les lieux correspondent à son attente, une maison et un jardin raffinés, où il est accueilli très gentiment par le bel Oshima et suit la visite guidée par Mlle Saeki. Livres de poésie, ouvrages rares, peintures… Kafka Tamura se sent parfaitement bien dans cet endroit et décide d’y passer ses journées.

L’histoire de Nakata reprend quand il est déjà vieux. Après l’accident, il s’est réveillé complètement amnésique et passe pour un simplet, mais sa pension d’handicapé lui permet de mener une vie correcte. Pour se faire un peu d’argent de poche, il cherche les chats perdus. Personne ne sait qu’il comprend le langage des chats (seuls compagnons d’enfance de Murakami). Un matou noir à qui il raconte sa vie remarque que l’ombre de Nakata est trop fine de moitié. Un autre chat de passage le renseigne sur une siamoise disparue qu’il a remarquée dans un terrain vague où elle est en danger : un tueur de chats y sévit régulièrement.

Kafka s’invente donc une nouvelle vie, s’efforce de ne pas se faire remarquer au cas où la police serait à sa recherche. Il fréquente le gymnase pour entretenir ses muscles, c’est sa seule activité en dehors de la lecture à la bibliothèque Komura, où il devient l’ami d’Oshima l’androgyne. Celui-ci l’interroge sur son prénom : le jeune lecteur a bien sûr lu Franz Kafka et de tous ses récits, c’est La Colonie pénitentiaire qu’il préfère. « C’est le soir du huitième jour que cette existence régulière, simple et centrée uniquement sur moi-même, a volé en éclats (mais naturellement, cela devait arriver tôt ou tard). »

Une nuit, Kafka reprend connaissance près d’un sanctuaire shinto, son tee-shirt couvert de sang. Aucun souvenir de ce qui s’est passé. Heureusement il retrouve son sac à dos qu’il a toujours avec lui. Désemparé, il téléphone à Sakura, la fille du car, qui le recueille. Elle occupe l’appartement d’une amie partie en Inde. Elle avait deviné sa fugue et le garçon se confie un peu à elle, sans parler toutefois de la malédiction qui le hante. Il avait quatre ans quand sa mère et sa sœur les ont quittés, son père et lui. Passer la nuit près de Sakura le trouble terriblement, et elle s’en rend compte – elle finit par l’inviter dans son lit.

Murakami offre une large place au mystère et aux rêves dans son roman, ainsi qu’à l’érotisme : l’institutrice n’a pas tout dit des circonstances de l’évanouissement collectif de ses élèves, Kafka et Nakata vivent d’étonnantes aventures nocturnes. Le chemin de Kafka croisera-t-il un jour celui de Nakata ? Tous deux sont confrontés à la violence, celle des autres, la leur aussi. Tous deux ont une sorte de don pour passer de l’autre côté du monde réel.

Inquiet du sang répandu – a-t-il blessé, tué quelqu’un ? est-on à sa recherche ? – le jeune Kafka peut compter aussi sur Oshima, qui va demander à Mlle Saeki l’autorisation de loger le lycéen dans une chambre de la maison-bibliothèque. En attendant, Oshima l'emmène à la montagne, dans un refuge où il le laisse seul quelques jours. Ils aiment parler de littérature ensemble (de Sôseki, en particulier), et aussi de musique, dont Oshima est fin connaisseur. Il lui raconte la vie de Mlle Saeki, son amour malheureux pour Kafka Komura, le fils aîné de la famille, tragiquement assassiné à l’université de Tokyo. Dans sa jeunesse, elle a connu la célébrité pour sa chanson « Kafka sur le rivage », inspirée d’un tableau. Depuis le drame, elle ne vit plus vraiment.

La mort de son père, un sculpteur renommé, va réveiller la malédiction qui pèse sur le garçon fugueur, nouvel Œdipe. Les références mythologiques, littéraires, musicales, artistiques, les coups de foudre au sens propre et au sens figuré abondent dans ce récit à suspense où tout peut arriver. Comme dans Au sud de la frontière, à l’ouest du soleil (1992), les personnages se posent beaucoup de questions sur la vie et sur eux-mêmes.

Murakami, né en 1949, est un « conteur d’histoires », comme il le dit lui-même. Kafka sur le rivage, long roman d’apprentissage, fait la part belle aux rebondissements et au fantastique : les poissons, les chats, les pierres même y jouent un rôle surprenant. Si l’on se laisse embarquer dans le monde fantaisiste et souvent cruel de cet écrivain japonais hors norme, qui parfois fait penser à l’univers de John Irving (mutatis mutandis), on ne manquera pas de suivre jusqu’au bout les aventures étonnantes d’un adolescent mal dans sa peau et d’un vieil homme investi d’une mission.