Prix Nobel de littérature en 1911, Maurice Maeterlinck (1862-1949) appréciait le peintre et sculpteur George Minne (1866-1941) qui a illustré plusieurs de ses livres. Le Musée des Beaux-Arts de Gand (MSK) a saisi l’occasion de ce centenaire, à la fin de l’année dernière, pour réunir les deux grands artistes gantois dans une rétrospective qu’un catalogue fouillé permet de visiter après coup, sous d’intéressants éclairages : L'univers de George Minne & Maurice Maeterlinck.

Ils font connaissance vers 1886. Tous deux sortent d’un milieu aisé mais leurs personnalités et leurs parcours sont très différents. Maeterlinck se lie au collège Sainte-Barbe avec Charles Van Lerberghe et Grégoire Le Roy, poètes eux aussi. Après un doctorat en droit, il se spécialise comme avocat à Paris et y fréquente les cercles symbolistes. Rodenbach le décrit ainsi : « une vraie tête de flamand avec des dessous de rêverie et des sensibilités de couleur ». Ses premières œuvres – Serres chaudes, La princesse Maleine –, publiées en 1889, sont remarquées par Mirbeau dans Le Figaro, ce qui vaut d’emblée à Maeterlinck une réputation internationale. Publié à Bruxelles, joué à Paris, il sera un « aimant » pour de jeunes écrivains comme Karel Van de Woestijne qui admire en lui « le fouilleur inlassable de tous les souterrains de la vie intérieure. »

Minne est fils d’architecte. Ils sont aussi quatre enfants, comme chez Maeterlinck, et chacun vit la grande douleur de perdre trop tôt un frère de vingt et un ans pour Maeterlinck, une sœur de dix-sept ans pour Minne. Entré à l’Académie de Gand pour suivre une formation d’architecte, George Minne choisit la peinture, et travaille bientôt pour son père. La souffrance de l’homme blessé, de la mère qui perd un enfant, sera un thème récurrent dans son œuvre. C’est lors de sa première participation au Salon de Gand que « tel un tailleur de pierre du Moyen Age », il est remarqué par Verhaeren. Ensuite il est invité chez les XX, devient membre du groupe, et se révèle un illustrateur remarquable.

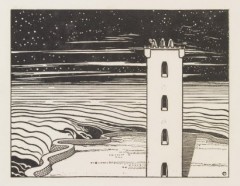

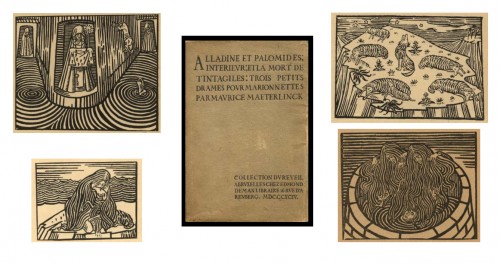

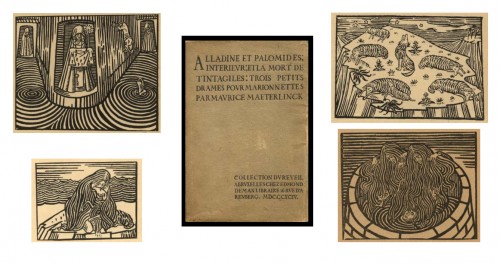

Alladine et Palomides, Intérieur et La Mort de Tintagiles : Trois petits drames pour marionnettes,

Edmond Deman, Collection du Réveil, Bruxelles, 1894, culs de lampe hors texte de Georges Minne

Quand Maeterlinck et Minne se promènent ensemble, en silence – Minne le taiseux (comme on dit chez nous) « ne parlait pas, il balbutiait » –, ils s’entendent et s’estiment : « Nous le regardions amicalement et non sans respect, comme une sorte de primaire, de minus habens merveilleux. » Proche des anarchistes, antibourgeois, Minne épouse en 1892 Joséphine Destanberg, la fille d’un journaliste de gauche, elle écrit des poèmes. Il tente de gagner sa vie comme agriculteur, échoue, et se trouve dans la misère quand il s’installe à Bruxelles en 1895. Ses difficultés personnelles contrastent avec l’aisance de Maeterlinck. Minne n’a guère d’intérêt pour la littérature, mais confirme lui-même leur sensibilité commune : « Maeterlinck et moi étions à peu près vers le même temps sensibles à la même ambiance ».

Maeterlinck s’intéresse aux préraphaélites anglais, à Redon, au mouvement symboliste. Il aime dans l’art médiéval son climat spirituel, en particulier chez Ruysbroeck (son article « Ruysbroeck l’Admirable » a fait redécouvrir ce grand mystique), et reconnaît en Minne une « âme gothique ». Tous deux choisissent de s’exprimer avec « un minimum suggestif ». Quand il publiera ses œuvres, Maeterlinck choisira des typographies en rouge et noir et des mises en page inspirées des manuscrits anciens. La couverture du catalogue s’en inspire.

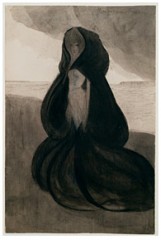

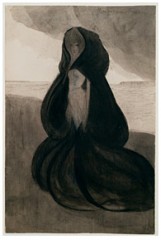

Léon Spilliaert, Maeterlinck Théâtre, 1902-1903,

encre de Chine, lavis, pinceau, plume, pastel sur papier, 37,2 x 24,9 cm,

Bibliothèque royale de Belgique. Cabinet des Estampes, Bruxelles

L’édition illustrée est propice au croisement des arts, l’écriture y rencontre l’image, la composition d’une couverture est l’objet de tous les soins. Les premiers livres de Maeterlinck sont illustrés par Minne, les suivants par Charles Doudelet, puis d’autres artistes dont Spilliaert. Le choix de « monochromes d’atmosphère » en frontispice s’inspire des peintres symbolistes et celui du noir, de Redon. L’art du livre se renouvelle dans cette complicité. Les Nabis en seront influencés.

Minne peint et sculpte la douleur, la blessure, le « tragique intérieur ». Il façonne la forme par le vide, comme on met du silence autour des mots. Elève de Charles Van der Stappen à Bruxelles, il crée d’abord des groupes dramatiques dans l’esprit de Rodin, puis ses fameuses figures agenouillées, blessées, affligées, aux formes épurées. Henry Van de Velde s’intéresse beaucoup à Minne et l’aide pour son projet de Fontaine des agenouillés. C’est par son intermédiaire que Minne va connaître un grand rayonnement en Allemagne où ses lignes, formes, ornements plastiques influencent la sculpture pré-expressionniste du Jugendstil. Minne y incarne le renouveau et fascine aussi par sa personnalité d’artiste « maudit ».

Minne, Fontaine des agenouillés (Musée des Beaux-Arts de Gand)

Les diverses contributions au catalogue analysent les relations entre Maeterlinck et Minne, le contexte culturel dans lequel ils évoluent, au sein de groupes divers, et leurs rapports avec ceux qui les soutiennent, critiques d’art et mécènes. Cent quinze œuvres (dessins, peintures, sculptures, livres illustrés) sont ici cataloguées en pleine page. J’y ai appris que la modernité viennoise vers 1900 doit beaucoup à ces inspirations belges, chez Klimt même, et Schiele, et Kokoschka. L’essayiste et critique d’art autrichien Hermann Bahr écrivait alors : « Khnopff peint ce que Maeterlinck dit en vers : de secrets surgissements de l’âme. »