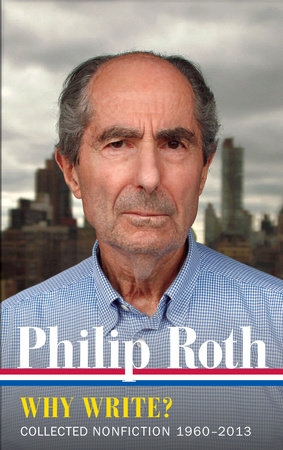

Philip Roth (1933 - 2018) avait pris « sa retraite d’écrivain » en 2010, selon la chronologie qui clôture Pourquoi écrire ? (2017, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Michel et Philippe Jaworski, Josée Kamoun et Lazare Bitoun). Ce recueil rassemble trois séries de textes publiés de 1960 à 2013 : Du côté de Portnoy, Parlons travail et Explications.

Les premiers articles, « à titre d’archives », comme Roth l’écrit dans la préface, « appartiennent à la période difficile du début de [sa] carrière ». La publication de Portnoy et son complexe en 1969, son livre le plus lu, a pesé sur sa réputation : on l’a accusé d’antisémitisme, de misogynie, on a lourdement confondu le personnage et l’auteur, en y voyant « une confession en forme de roman ». Il a même dû déménager pour retrouver un peu de tranquillité. Or, précise-t-il, sur ses trente et un livres publiés, vingt-sept, dont celui-là, étaient « des œuvres d’imagination ».

La première partie comporte des articles, des entretiens, divers documents. Philip Roth répond en 1974 à des questions sur son œuvre, ses rapports avec sa famille, sa vision de la société américaine. S’il a bien cherché dans Tricard Dixon « à objectiver dans un certain style ce qu’il y a de grotesque dans le caractère même de Richard Nixon », sa révolte en tant que romancier portait « bien davantage contre [ses] habitudes de langage et les contraintes de [sa] propre imagination que contre les forces qui se disputent le pouvoir dans le monde. »

N’ayant lu ni ses premiers livres ni Portnoy, je ne m’y attarderai pas, mais j’ai compris qu’après ses premiers succès, Roth n’était pas satisfait de son travail. Il a voulu rompre avec une certaine facilité, avec les conventions du romanesque, avec la décence et les bienséances. « Le Bouffon Pur et le Terrible Sérieux sont mes plus chers amis ; c’est en leur compagnie que je me promène dans la campagne au déclin du jour. »

Roth parle des écrivains qu’il lit, américains ou autres ; l’index à la fin du recueil est précieux pour les retrouver. « Regards sur Kafka » s’ouvre sur un extrait du Champion de jeûne. Roth « contemple » une photo de Kafka lorsqu’il avait 40 ans (son âge quand il écrit ce texte) et s’interroge sur ce que l’écrivain qui lui est cher entre tous aurait fait s’il avait vécu jusqu’à l’avènement du nazisme.

Aurait-il choisi l’exil ? En 1923, Kafka avait pour la première fois réussi à quitter ses parents pour s’installer avec Dora Dymant dans un faubourg de Berlin. Juste après avoir rappelé les circonstances de sa mort en 1924, Roth entreprend un récit : en 1942, il a neuf ans et son professeur d’hébreu, le Dr Kafka, cinquante-neuf. Cette quinzaine de pages où Roth s’imagine en élève de Kafka sont merveilleuses et émouvantes.

Parlons travail, en deuxième partie, est consacré à une dizaine d’écrivains que Roth a rencontrés pour la plupart, comme Primo Levi à Turin, Appelfeld à Jérusalem, Ivan Klíma à Prague, Edna O’Brien à Londres. Avant d’échanger avec Primo Levi sur son œuvre et sur Auschwitz, il fait un très beau portrait de l’homme. Bien sûr, avec ses amis juifs, il aborde la question de ce que signifie être juif dans leur vie, dans leur travail.

Ils échangent sur Kafka, sur Kundera, sur Vaclav Havel, sur la démocratie. Ce sont des conversations en profondeur sur le travail d’écrivain et sur bien plus que cela. Ils parlent des écrivains qu’ils aiment, de leur relation aux langues, aux œuvres qu’ils admirent : « Celui qui voudrait s’amuser à raconter Madame Bovary du point de vue de Charles ou Anna Karenine de celui de Karenine trouvera le parfait manuel dans Herzog » (Roth dans Relectures, où il commente six œuvres de Saul Bellow).

Enfin, Explications rassemble des récits, discours, réflexions. J’ai lu cette dernière partie souvent avec jubilation : « Jus ou sauce », « Patrimoine », par exemple. Dans « Yiddish / anglais », il raconte un dîner entre quatre amis à Cambridge (Massachusetts) : Bellow et Appelfeld se mettent tout à coup à parler yiddish entre eux. Roth, qui ne connaît pas le yiddish, est stupéfait de voir les deux hommes changer de comportement, de mimiques, de visage même. « Pas étonnant qu’ils aient semblé si pétillants et joyeux qu’ils donnaient presque l’impression d’être fous, ces deux admirables artistes d’ici et maintenant : ils remontaient l’horloge de l’histoire, là, sous nos yeux. […] Nous étions tous sous l’emprise du yiddish. »

La lettre de Roth à Wikipedia pour dénoncer des inexactitudes vaut le détour. Quand il en a demandé correction, il s’est vu signifier qu’il n’était « pas une source crédible » et qu’il fallait « une confirmation par des sources secondaires » – d’où cette lettre ouverte. Philip Roth était pessimiste sur l’avenir du « nombre de lecteurs amateurs capables de prendre plaisir à lire avec discernement des œuvres littéraires » et de « ce grand parc d’attractions complètement idiotes qu’est devenu le monde ». Pourquoi écrire ? donne d’excellentes leçons d’intelligence, avec sérieux, avec humour.