Le village de l’Allemand ou Le journal des frères Schiller de Boualem Sansal, roman publié en 2008, croise les récits des deux fils d’Hassan Schiller, un Algérien d’origine allemande. Malrich, le plus jeune, commence le sien en octobre 1996, six mois après le suicide de son frère Rachel, à trente-trois ans : « Un jour, il y a deux années de cela, un truc s’est cassé dans sa tête, il s’est mis à courir entre la France, l’Algérie, l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne, la Turquie, l’Egypte. Entre deux voyages, il lisait, il ruminait dans son coin, il écrivait, il délirait. »

© M’Hamed Saci, Village au sud, 2004

Les deux frères se voyaient peu. Rachel, avec un bon emploi de cadre, avait réussi ; Malrich évitait son « prêchi-prêcha » sur l’ambition – « moi je ramais H24 avec les sinistrés de la cité ». Ophélie, l’ex-compagne de Rachel, ne sait rien des raisons de son suicide, mais le commissaire du quartier, Com’Dad, remet un mois après à Malrich quatre cahiers, le journal de son frère : « Faut lire, ça te mettra du plomb dans la tête. Ton frère était un type bien. » Dès qu’il commence à le lire, Malrich tombe malade de douleur et de honte en découvrant la vérité sur le passé de leur père.

Nés au bled, à Aïn Deb, « un douar du bout du monde », les deux fils d’Aïcha et Hans Schiller, Rachel (pour Rachid et Helmut) et Malrich (pour Malek et Ulrich) sont arrivés en France en 1970 pour le premier, à sept ans, en 1985 pour le second, à huit ans. Tonton Ali, un copain de leur père, les avait accueillis chez lui, ils n’ont quasi plus revu leurs parents depuis lors. A vingt-cinq ans, Rachel avait obtenu la nationalité française et s’était démené pour que son petit frère l’obtienne aussi.

Le journal de Rachel commence par « un drame qui en entraîne un autre qui en révèle un troisième, le plus grand de tous les temps » : le 25 avril 1994, Rachel qui suit les nouvelles d’Algérie à la télévision (« une guerre sans visage, sans pitié, sans fin ») apprend qu’un massacre a eu lieu dans leur village natal et pressent que cette barbarie a atteint les siens. L’ambassade d’Algérie à Paris ne trouve pas les noms de ses parents sur la liste de victimes, mais bien ceux d’Aïcha Majdali et de « Hassan Hans dit Si Mourad ». Ce sont eux. La première question de Rachel porte sur leurs noms, pourquoi pas Aïcha et Hans Schiller, leur identité officielle ?

Il n’en a pas parlé alors à Malrich, qui ne regarde jamais la télé, mais a décidé de se rendre à Aïn Deb malgré les difficultés rencontrées au consulat algérien d’abord, puis à Air France qui ne dessert plus l’Algérie, puis à Alger où personne ne veut le conduire au village – trop dangereux. Plus il avance dans le journal de son frère, plus Malrich se rend compte à quel point Rachel était différent de l’image qu’il se faisait de lui et il admire son sens du devoir, sa volonté d’aller se recueillir sur la tombe de leurs parents, où il retrouve les noms donnés par l’ambassade. Hans s’était converti à l’islam en 1963, et sa participation à la guerre de libération, son titre d’ancien moudjahid, son mariage à 45 ans avec la jeune fille du cheikh, Aïcha, 18 ans, tout cela lui avait valu de devenir l’homme respecté qu’on appelait aussi « cheikh Hassan ».

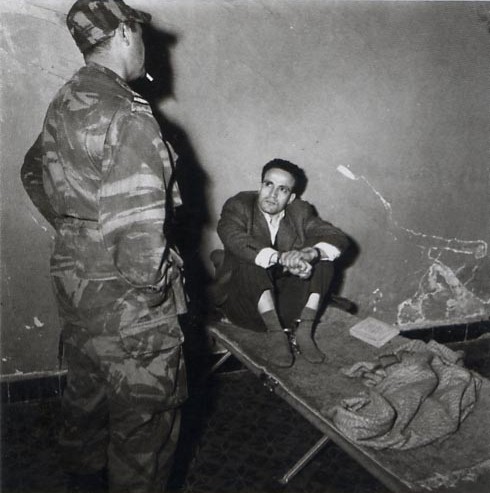

Les pages du journal sur la religion du père ennuient Malrich, qui en a « soupé » des discours islamistes dans la cité, même s’il a fréquenté un temps une cave « où les frères tenaient mosquée ouverte ». Appel au djihad, haine des chrétiens, voire de l’école, il a réussi à échapper aux manigances de l’imam pour l’enrôler. A son retour d’Algérie, Rachel avait changé : dans la chambre du père, il avait trouvé des photos, des lettres et trois médailles : l’insigne des Jeunesses hitlériennes, une médaille de la Wehrmacht, l’insigne des Waffen SS et un morceau de tissu avec leur emblème. Leur père, ce « type formidable, dévoué à son village, aimé et respecté », était un criminel de guerre et Rachel a décidé de mener l’enquête sur son passé.

« Basé sur une histoire authentique, ce roman relie trois épisodes dissemblables et pourtant proches : la Shoah ; la sale guerre des années 1990 en Algérie ; la situation des banlieues françaises, de plus en plus délaissées par la République. » (Quatrième de couverture) Le titre s’inspire directement d’une rencontre faite par l’auteur en Algérie, comme il l’a expliqué dans un entretien au Nouvel Observateur où il ne fait mystère ni de son engagement ni de sa critique du pouvoir dans son pays et des islamistes (Grégoire Leménager, Boualem Sansal : "La frontière entre islamisme et nazisme est mince", BibliObs, 9/1/2008 – des propos d’une terrible actualité).

Sur les traces de son frère aîné, Malrich qui ne s’est jamais intéressé à grand-chose, va être confronté aux violences de l’histoire et au poids des secrets. Rachel n’y a pas survécu, Malrich trouvera-t-il la force, lui, de continuer à vivre ? En plus d’une dénonciation des « fanatiques en tous genres, religieux, politiques » (Martine Laval, Télérama), le roman aborde la difficile question des secrets de famille, du mensonge ou des silences entre parents et enfants et des désastres qui peuvent s’ensuivre.

En racontant les choses du point de vue de l’ignorant qui les découvre peu à peu, en simplifiant parfois l’analyse, Boualem Sansal se montre à son tour le témoin de son époque, reprenant à son compte l’avertissement de Primo Levi au début de Si c’est un homme : « Vous qui vivez en toute quiétude / Bien au chaud dans vos maisons… » (cité in extenso) L’écrivain algérien, né en 1949, a été récompensé par de nombreux prix littéraires, pas moins de quatre pour Le village de l’Allemand. Il a été fort critiqué pour avoir pris la défense de Kamel Daoud, l’auteur de Meursault, contre-enquête, accusé d’islamophobie : « L'écrivain que je suis, hyper attaqué dans son pays, sait depuis son premier roman l’intelligence et la ténacité des assassins de la liberté et de la pensée. De tout ils font un crime. » (Info AFP)