Emprunté avant de partir, Paris Fantasme de Lydia Flem, avec « Les larmes » de Man Ray en couverture, s’est révélé une excellente lecture de vacances, chaque chapitre proposant une nouvelle adresse ou un thème particulier. Cinq cents pages pour « une rue, dix maisons, cent romans ». En épigraphe, Virginia Woolf. En préambule, sous une citation de Freud – faut-il rappeler que Lydia Flem est aussi psychanalyste ? –, une question liminaire qu’elle se pose depuis toujours : « Qu’est-ce qui donne le sentiment d’être chez soi quelque part ? D’habiter tout à la fois son corps, sa maison et le monde ? »

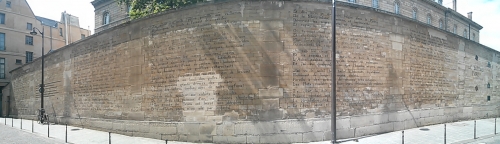

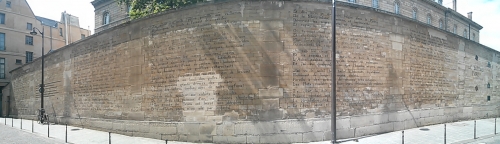

Mur peint à la main du poème "Le bateau ivre" d'Arthur Rimbaud (cliquer pour agrandir)

par Jan Willem Bruins (Paris, Rue Férou, 2012)

Les vingt pages de « Sur le seuil » mettent en place les éléments personnels mêlés à ses recherches sur la rue Férou : les histoires que lui racontait son père, l’enfant « vive, joyeuse, espiègle » qu’elle était avant de devenir une adolescente craintive – à vingt et un ans, ne parvenant plus à traverser la rue, seule, elle entreprend une psychanalyse –, l’admiration pour sa mère, Résistante française revenue d’Auschwitz, qui l’a élevée en français, « sa langue d’adoption, sa langue d’amour ».

En 2012, Lydia Flem lit que Man Ray a vécu ses dernières années au 2 bis, rue Férou, non loin de sa propre « tanière parisienne » dans le VIe arrondissement. Née à Bruxelles, ayant vécu à Vienne, Venise, Paris, elle concède n’avoir comme seul territoire véritablement personnel que son « corps-maison-monde ». Le premier mai 2012, elle découvre, « peints à main levée par un calligraphe sur le long et haut mur d’enceinte de l’hôtel des finances du VIe arrondissement », les premiers vers du « Bateau ivre » d’Arthur Rimbaud.

Ainsi a commencé la construction de ce livre « tout en courbes et en zigzags ». Tant de personnalités ont habité rue Férou, écrivains, artistes, tant de personnages littéraires aussi ! Elle qui « arpente plus volontiers les pages des livres et des manuscrits que l’asphalte des villes » a trouvé une rue à explorer plus avant : une dizaine de maisons dans une rue en pente douce entre la place Saint-Sulpice et le jardin du Luxembourg.

Paris donc, mais pourquoi « Fantasme » ? « Toutes les rues du monde ne sont-elles pas des fantasmes ? » interroge celle pour qui « Nos histoires singulières sont liées à toutes les autres histoires. » Les archives de la rue Férou font surgir des fantômes. Une première salve de notes datées va d’un contrat de mariage en 1635 à 1934, l’année où un célèbre affichiste, Cassandre, y ouvre une école d’art graphique – il est l’auteur des initiales « enchevêtrées » d’Yves Saint Laurent.

Lydia Flem, qui expose et publie des photographies, s’arrête sur une photo de ses parents à Venise en 1952. Son livre traverse le temps et l’espace, passe des archives sur Etienne Férou, procureur au Parlement, décédé avant 1547 à une photo d’elle-même dans son berceau, « nouvelle-née » privée alors de sa mère atteinte de tuberculose. Plus loin, décrivant une photo d’elle à onze mois avec sa grand-mère au jardin des Tuileries, elle conclut : « Notre vie est d’abord une narration, un conte, un poème. »

Et puis, voici les maisons, les habitants de la rue Férou : le numéro 1, disparu ; le numéro 2, où vivait le curé de Saint-Sulpice au XVIIe siècle ; elle raconte sa vocation, son parcours, la fondation d’un séminaire (détruit) dont subsiste le grand mur désormais dévolu aux cent vers déclamés par Rimbaud lors du dîner des « Vilains Bonshommes ». Le calligraphe Jan Willem Bruins (1946-2021) a commencé à calligraphier sur les murs à Leyde avec un poème de Marina Tsvetaïeva, pour fêter les cent cinquante ans du mouvement De Stijl.

Certains chapitres de Paris Fantasme se terminent sur des recettes, familiales ou liées aux personnalités de la rue Férou. Les moins connues y côtoient les plus célèbres. Dans l’impasse disparue entre le 2 et le 4 ont vécu « Belle et bonne », la fille adoptive de Voltaire ; Anne Soria, factrice de pianos portatifs pour enfants. L’impasse s’est métamorphosée en atelier d’artiste, 115 m2 sous un toit de verre.

Après un détour par la maison natale de Lydia Flem, une maison blanche moderniste des années 50 où ses parents vivaient au deuxième étage, voici le 2 bis de la rue Férou où vécut Man Ray, l’ami américain de Marcel Duchamp qui a choisi de vivre « ailleurs » pour « naître à soi-même, le choix de tout artiste ». Sa vie hors du commun racontée, Lydia Flem lui adresse une lettre : sa mère admirait que Man Ray ait su « être là où ça se passe », ce coin de Paris était « le pays de [sa] mère ». « Pourquoi suis-je toujours restée en transit, dans l’entre-deux, Paris-Bruxelles, sans rompre le sortilège du passage (…) ? »

Chaque numéro de la rue Férou devient matière à conter, à raconter des vies dont on a gardé la trace, à faire revivre les siens et à ranimer des choses, comme ce mobile à la Calder fabriqué par son père Boris et qui se trouve à présent chez elle au-dessus d’une table. Pour se sentir au plus près de son sujet, Lydia Flem va y louer pendant quelques mois un lieu où écrire.

Dumas a fait vivre ses mousquetaires dans le quartier. Mme de la Fayette a écrit La princesse de Clèves au 10, rue Férou. Le jeune Fantin-Latour y a vécu pauvrement, avant que Whistler ne lui procure une clientèle anglaise pour ses natures mortes de fleurs et de fruits. (Flem rappelle qu’Elstir, le nom donné par Proust au peintre de La Recherche, est l’anagramme des six dernières lettres de Whistler.)

Ouvrez Paris-Fantasme : un formidable kaléidoscope de la vie parisienne en même temps qu’une réflexion personnelle sur l’art d’habiter. Certaines pages m’ont rappelé Chez soi, l’essai de Mona Chollet. Si vous n’êtes pas sensible à la magie de « prononcer les noms » des archives de la rue Férou, écoutez les accents autobiographiques de Lydia Flem – un des fils du livre que j’ai retrouvé chaque fois avec plaisir. Enfin, son hommage à Eugène Atget, le photographe qui a immortalisé les anciens quartiers de Paris détruits par Haussmann est suivi d’une lettre : un beau portrait de celui qu’elle appelle « le Nadar de Paris ».

« J’arpente plus volontiers les pages des livres et des manuscrits que l’asphalte des villes. La littérature m’abrite, m’exalte et m’apaise. A défaut de traverser l’espace avec aisance, la liberté m’est donnée de conduire une recherche sur l’aura des lieux. Si les murs parlent à voix feutrée, loin du brouhaha du monde , une oreille butineuse pourrait en capter quelques murmures, se laisser séduire par ses petites musiques.

« J’arpente plus volontiers les pages des livres et des manuscrits que l’asphalte des villes. La littérature m’abrite, m’exalte et m’apaise. A défaut de traverser l’espace avec aisance, la liberté m’est donnée de conduire une recherche sur l’aura des lieux. Si les murs parlent à voix feutrée, loin du brouhaha du monde , une oreille butineuse pourrait en capter quelques murmures, se laisser séduire par ses petites musiques.