Son histoire commence avec ses cousines de Paris « dans une poudre de lumière,

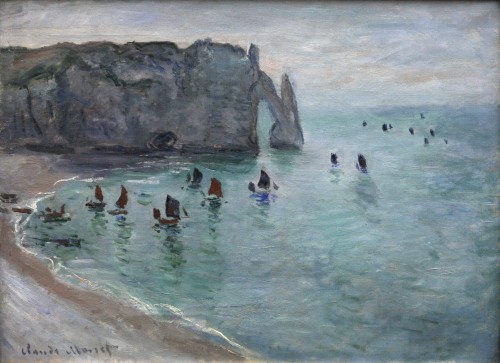

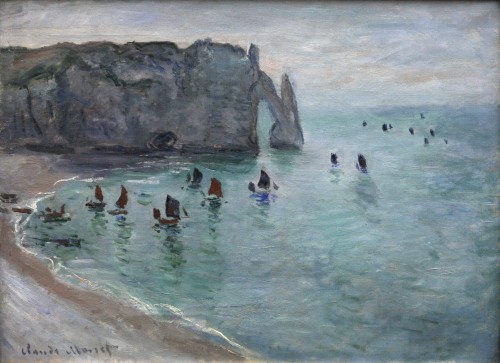

un après-midi d’été ». Années soixante. Benoît Duteurtre, petit-fils de René Coty, alors jeune catholique de province (il habite Le Havre), retrouve à Etretat, avec un sentiment de « léger décalage social », la branche parisienne de la famille dans la propriété de leur illustre aïeul, « La Ramée ». Une villa enrichie au fil du temps, avec un « joli perron de bois exotique, dont les volutes et guirlandes avaient quelque chose de chinois, revu par la IIIe République ». Les pieds dans l’eau, ce sont les souvenirs de Duteurtre et surtout une évocation personnelle de la station balnéaire si bien décrite par Maupassant, si bien peinte par Boudin puis par Monet – « cette beauté surprenante, chaque fois que je redécouvrais les falaises encadrant le théâtre maritime ».

Le hasard a voulu qu’au moment où je lisais que Le Perrey, la digue aménagée qui longe sa plage, bien plus qu’une simple promenade panoramique, permet de « mesurer la portée sociale (…) autant que métaphysique » d’Etretat, Envoyé spécial y montrait Vincent Lindon, dont le grand-père, Raymond Lindon, grand juriste parisien et maire d’Etretat, avait accueilli Coty en grande pompe en 1954. Dès le dix-neuvième siècle, « avec Maupassant, Monet, Offenbach, Maurice Leblanc, Etretat tenait le haut du pavé. »

Duteurtre observe les vacanciers d’Etretat, distingue les touristes des familles anciennes aux rituels soigneusement entretenus. Horaire des baignades, manières d’entrer dans l’eau (« Réflexions sur le galet » fait un très joli chapitre), art de parler « pour passer le temps, sans se départir d’une amabilité délicieusement artificielle », relations de plage ignorées à Paris. Des passages d’une drôlerie irrésistible. Les saisons d’Etretat ont leurs réjouissances, comme la Fête de la Mer, à l’Ascension, ou la revue musicale du dernier samedi du mois d’août. L’auteur aime tout ce qui lui rappelle « une civilisation disparue qui n’a pourtant pas fini de nous occuper l’esprit avec sa peinture, sa musique et sa littérature – toute cette modernité si proche et si mystérieuse, comme une ancienne photo de famille. »

L’histoire de cette famille s’organise autour du Président de la République (1953-1959) et de ses deux filles, Elisabeth et Madeleine. Celles-ci incarnent deux tendances : « un côté sérieux, respectable, solennel » pour Coty et sa fille cadette, « un versant plus fantaisiste, souriant, léger » pour sa femme Germaine et leur fille aînée. Duteurtre retrace surtout sa propre histoire à partir de ses dix ans. S’il admire les valeurs généreuses de sa mère, « l’effort, la justice, le partage », il y voit aussi « une conception légèrement faussée de l’existence, selon laquelle chacun devait vivre d’abord « pour les autres » », au détriment d’autres dimensions auxquelles il est, lui, plus sensible, « comme le sens du plaisir, le goût de l’aventure, l’esthétique, la séduction… » Il raconte son adolescence, avec ses rébellions et ses conformismes, son goût pour la musique. La succession des générations, l’évolution des manières de vivre, le sort de la maison de famille, il les regarde en observateur lucide, volontiers ironique.

Exemple. En 1990, une vingtaine de descendants de René Coty se retrouvent à l’Elysée. Vague espoir déçu de rencontrer un instant le président Mitterand. « On ne voulait pas déranger ; on ne faisait que passer très discrètement, car un de nos ancêtres avait travaillé à l’Elysée pendant cinq ans. Tout cela était loin, sans importance. On venait seulement jeter un coup d’œil, surtout qu’on ne s’occupe pas de nous. » C’est à lui, « l’écrivain de la famille », qu’est confiée la rédaction d’un compte rendu dans le journal Le Havre.

Le siècle avance, Etretat change, les maisons passent en d’autres mains, La Ramée aussi. Si les conventions familiales lui pèsent parfois, Duteurtre fait pourtant l’éloge de la bourgeoisie dont l’ancien art de vivre lui est cher. « Il m’a fallu des années pour comprendre que cet exécrable monde bourgeois – « grand » ou « petit » – avait curieusement engendré la plupart des artistes que j’aimais. Esprits libres, inventeurs, fantaisistes, presque tous provenaient de ce milieu parisien ou provincial étriqué ». Son attitude est tantôt critique, tantôt nostalgique : « tout ce qui disparaît me désole ». Etretat, comme le reste du monde, s’est métamorphosé. Duteurtre, qui avoue avec humour détester la foule mais se passionner pour l’humanité, y reste à jamais attaché : « rien de plus fascinant que ce mélange de beauté immuable et de transformation du monde ».