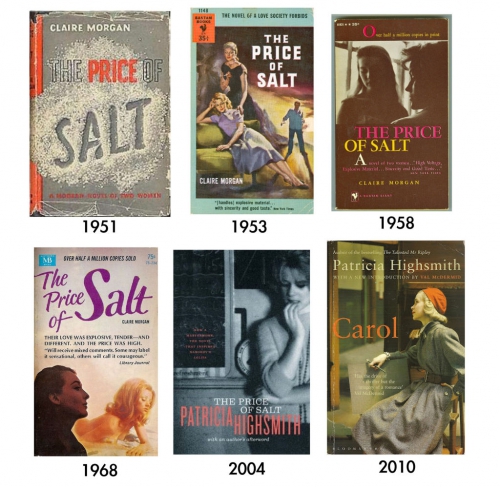

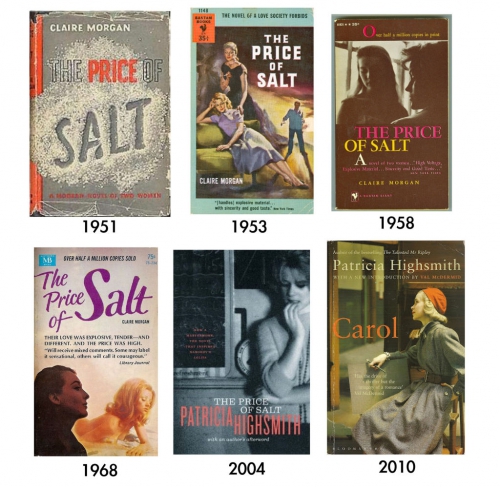

Adapté avec succès au cinéma, Carol est d’abord un roman de Patricia Highsmith publié en 1952 sous le titre The Price of Salt (Les eaux dérobées, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Emmanuelle de Lesseps). Dans son avant-propos de 1989, la romancière rappelle qu’en 1948, elle travaillait comme vendeuse dans un grand magasin de Manhattan pour la période des fêtes de fin d’année, au rayon des jouets, et que c’est là que surgit un matin « une femme blonde en manteau de fourrure ». Est-ce son vison ou la lumière qui semblait se dégager d’elle ? Inspirée par cette « apparition » troublante, elle écrit le soir même « toute l’histoire de Carol », environ huit pages.

http://www.autostraddle.com/see-the-fascinating-evolution-of-cover-art-from-12-legendary-queer-books-176085/

L’inconnu du Nord-Express, son premier roman, est publié en 1949 et peu après vendu à Hitchcock ; on lui conseille d’en écrire un autre du même genre. Or elle a l’histoire de Carol en tête, achève de l’écrire deux ans plus tard et le propose sous pseudonyme, pour ne pas être « étiquetée comme auteur de romans lesbiens ». Son éditeur n’en veut pas, un autre le publie : il récolte « quelques critiques sérieuses et honorables », mais l’édition de poche, un an après, se vend à presque un million d’exemplaires. Des mois durant, elle reçoit sous le nom de Claire Morgan de nombreuses lettres. Dans la postface, Highsmith revient sur cette époque et les raisons de ce succès.

Voici donc Therese (sic) Belivet, dix-neuf ans, à la cantine du grand magasin Frankenberg : elle relit la brochure pour le personnel tout en imaginant le décor d’une pièce de théâtre qui se déroulerait dans un grand magasin – elle ne fait qu’y passer, en attendant de décrocher un engagement comme décoratrice de théâtre. Son ami Richard voudrait qu’elle l’accompagne en France l’été suivant, mais elle a du mal à s’imaginer là-bas, et encore plus chez Frankenberg toute sa vie, comme cette vendeuse âgée, épuisée, qui lui a gentiment proposé son aide en cas de besoin.

Richard, qu’elle fréquente depuis dix mois sans être amoureuse de lui – une liaison quasi officielle quoique indécise – vit encore chez ses parents, ce qui lui permet d’économiser, alors que Therese n’a encore qu’un tiers de la somme nécessaire pour acheter sa carte professionnelle de décorateur de théâtre. Un ami de Richard pourra peut-être l’aider à décrocher un vrai travail : Phil McElroy l’a recommandée au metteur en scène d’une comédie où il devrait jouer un rôle. Quand Phil et son frère Dannie rejoignent Richard chez elle, Dannie admire sa maquette pour Petrouchka, Phil ne lui prête guère d’attention.

Au rayon des poupées, les vendeuses n’ont pas une minute à elles, chaque cliente sait parfaitement ce qu’elle cherche. C’est là qu’apparaît une femme « grande et blonde, longue silhouette gracieuse dans un ample manteau de fourrure, qu’elle tenait entrouvert, la main posée sur la hanche ». Captivée par ses yeux « gris, décolorés et pourtant lumineux comme le feu », Therese est quasi muette en servant « Mme H.F. Haird » comme elle l’écrira sur le bordereau de livraison – un cadeau pour sa fille.

Séduite par les regards et la voix douce de cette cliente, la jeune femme lui envoie le jour même une carte de vœux « avec les compliments de la maison Frankenberg » signée 645-1, son numéro de vendeuse. Mme Aird téléphonera au magasin pour l’en remercier – et lui proposer de prendre un café ou un verre ensemble, « puisque c’est Noël ».

Elles font donc connaissance. Carol interroge Therese sur sa vie, avec une note d’humour et de la curiosité dans ses yeux gris : « Vous êtes une drôle de fille. » Bientôt Therese n’a plus qu’une idée en tête, leur prochaine rencontre. Richard, qui a réservé deux cabines pour eux sur un transatlantique, sent tout de suite que quelque chose a changé chez son amie, peu enthousiaste. Therese sait qu’elle le déçoit et préfère la franchise : elle n’est pas amoureuse de lui et comprendrait très bien qu’ils cessent de se voir, mais lui est amoureux et ne veut pas renoncer à elle.

Quand Carol l’emmène pour la première fois dans sa jolie maison à la campagne, où il n’y a personne d’autre que la bonne, sa petite fille n’est pas là. Therese lui confie tout de son passé, ses parents, Richard… L’arrivée inopinée de Harge, le mari de Carol, venu chercher quelque chose pour Rindy, leur fille, peut-être un prétexte, provoque une forte tension – une séparation ou un divorce, sans doute.

Carol et Therese se voient de plus en plus souvent, celle-ci rencontre aussi Abby, la meilleure amie de Carol, un peu plus âgée, moins gracieuse, visiblement très complice, et un peu réticente à son égard. Quand elles ne sont pas ensemble, Carol devient l’obsession de Therese, qui a de plus en plus de mal à s’intéresser à Richard et à sa famille, chez qui elle a promis de passer pour Noël. Elle l’interroge sur l’homosexualité, mais lui n’a guère envie d’en discuter, le sujet le gêne et l’effraie même.

Patricia Highsmith possède l’art de distiller dans ses récits suspens, mystère, détails significatifs, sans rien précipiter. Carol raconte l’histoire d’amour de deux femmes qui se découvrent l’une à l’autre, étape par étape. Therese vit son premier élan amoureux ; Carol, plus expérimentée, mène le jeu tout en se dévoilant moins. Quand son mari menace de lui retirer la garde de sa fille, le danger est grand et pour Carol et pour Therese qui n’imagine plus sa vie sans elle. Mais peut-on vivre un tel amour dans cette société qui ne veut pas en entendre parler ?

« Si les romanciers observaient consciencieusement la vie réelle, les peintures qu’ils nous donnent offriraient moins de ces effets de lumière et d’ombre qui produisent dans leurs tableaux des contrastes saisissants. Les personnages qu’ils nous présentent n’atteindraient presque jamais les hauteurs de l’extase et tomberaient moins souvent encore dans l’abîme sans fond du désespoir, car il est rare de goûter la joie dans toute sa plénitude, plus rare peut-être de goûter l’âcre amertume d’une angoisse complètement désespérée ; à moins que l’homme ne se soit plongé, comme la bête, dans les excès d’une sensualité brutale, qu’il n’y ait usé ses forces et détruit les facultés qu’il avait reçues pour être heureux. »

« Si les romanciers observaient consciencieusement la vie réelle, les peintures qu’ils nous donnent offriraient moins de ces effets de lumière et d’ombre qui produisent dans leurs tableaux des contrastes saisissants. Les personnages qu’ils nous présentent n’atteindraient presque jamais les hauteurs de l’extase et tomberaient moins souvent encore dans l’abîme sans fond du désespoir, car il est rare de goûter la joie dans toute sa plénitude, plus rare peut-être de goûter l’âcre amertume d’une angoisse complètement désespérée ; à moins que l’homme ne se soit plongé, comme la bête, dans les excès d’une sensualité brutale, qu’il n’y ait usé ses forces et détruit les facultés qu’il avait reçues pour être heureux. »