« Ils se départent avec moi de leur brutalité habituelle. Ils me parlent avec douceur et précaution, comme l’on fait avec les malades, les êtres faibles. Comme il pourrait arriver à une jeune femme, tout juste enceinte, d’une à deux semaines à peine, dont personne ne saurait déceler l’état qu’elle-même ignore encore. Pourtant elle en transporte la prescience cachée au fond d’elle-même, et le secret que recèle son corps insensiblement la change. Sans s’en rendre compte, elle a cambré légèrement les reins, modifié sa démarche. Et la foule de la rue, percevant cet indéfinissable mystère en elle malgré son ventre encore plat, la traite avec une bienveillance inaccoutumée qui la surprend, qu’elle ne sait expliquer.

Ainsi font-ils également avec moi quand Vassia est au loin. Peut-être ont-ils raison. Je porte en moi chaque absence de Vassia, jusqu’à son terme, jusqu’à la délivrance, qui me vient de jour ou de nuit sans prévenir, annoncée par le gémissement d’une marche. »

Virginie Deloffre, Léna

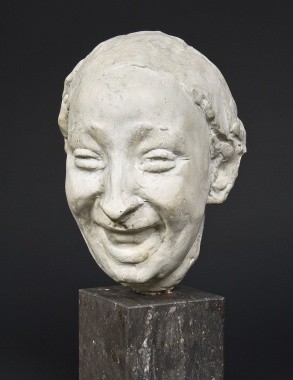

Ekaterina Serebriakova peinte par sa mère,

Zinaïda Serebriakova (1884-1967)

Belle saison à vous qui restez chez vous,

à vous qui partez ailleurs,

à vous qui passez par ici.

Quelques billets courts

pour vous tenir compagnie.

A bientôt, Tania

Lien permanent

Catégories : Culture, Littérature, Passions

Tags : amour, attente, conquête spatiale, culture, deloffre, léna, littérature française, roman, russie, sibérie

12 commentaires