« La façon dont un peuple s’explique son existence en apprend parfois aussi long que celle dont il la vit », écrit Nicolas Bouvier au début de Chronique japonaise. Si rien, dans ces notes rédigées dans les années soixante, ne se veut un commentaire de l’actualité, tout ce qu’observe ou rapporte le grand voyageur curieux de voir, en 1964, qui du Japon ou de lui aura le plus changé, huit ans après son premier séjour, porte de façon particulière en ce moment critique pour les Japonais aux prises avec une conjonction de catastrophes : séisme majeur, tsunami, désastre nucléaire.

Ecrivain suisse, voyageur, photographe et poète, Bouvier (1929-1998) rapporte pour commencer les mythes fondateurs d’un peuple « tombé du ciel », d’un pays né de l’union de deux esprits divins créateurs, Izanagi (celui qui invite) et Izanami (celle qui invite), union assistée par une bergeronnette « qui, de sa queue, leur bat gracieusement la mesure ». Fondé en 660 avant notre ère, l’Etat nippon s’appuie sur une mythologie qui ne connaît ni péché, ni mortification, ni morale, ni doctrine, le peuple japonais étant d’essence divine, mais son ciel, son sol et sa mentalité sont imprégnés par des « Kami » (esprits) « omniprésents, rustiques et bonasses, avec lesquels il faut partager. »

Surnommé l’île des Wo ou des Wa (des nains) par les Chinois qui y débarquent au IIe siècle avant Jésus-Christ pour y faire du commerce, le Japon fera prendre conscience à son puissant voisin qu’il n’est pas né de la dernière pluie. En 607, l’empereur Shotoku-Taïshi fait porter à l’empereur chinois une lettre adressée « De l’empereur du Soleil-Levant à l’empereur du Soleil-Couchant ». L’apport chinois est indéniable : écriture, pensée de Confucius, bouddhisme. D’abord repoussé, ce dernier fusionne avec la religion shintoïste, ce sera le ryobu-shinto. « Depuis quinze siècles qu’ils coexistent, jamais le Bouddha et le Shinto n’ont été en conflit ouvert, et, dans le jardin d’un temple bouddhique, vous trouverez toujours – dans un buisson, derrière le puits, à côté de la remise du jardinier – un petit sanctuaire shinto décoré de fleurs encore fraîches, signe que l’Ancien propriétaire n’a jamais véritablement quitté les lieux. »

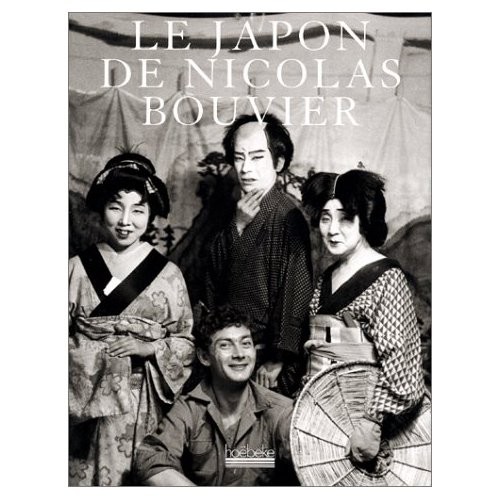

A plusieurs reprises, dans Chronique japonaise, Nicolas Bouvier transcrit « Le cahier gris » (Kyoto, 1964) où il a noté ses impressions. Au temple du Ryo-an-ji, dont le fameux jardin – « une des manifestations les plus parfaites de l’esthétique du Zen » – voit passer des groupes scolaires qui n’ont pas le temps de s’attarder, des étrangères (françaises) qui ont eu froid à l’île de Sado et « soupçonnent en outre leurs cicerones de ne pas leur avoir livré « l’âme du Japon ». » A un spectacle de no dont la musique « possède un tel pouvoir incantatoire, une magie si souveraine que l’auditeur étranger, à peine revenu de sa stupeur, est proprement « emballé », emporté par plus fort que lui dans l’espace nocturne et raréfié du no. »

Bouvier raconte l’histoire, commente les premiers contacts européens avec le Japon (vente d’armes, tentatives d’évangélisation), souligne l’engouement pour la musique occidentale de jeunes chrétiens japonais envoyés en Europe dans un autre but – « Mais c’est le propre des longs voyages que d’en ramener tout autre chose que ce qu’on allait y chercher. » Il rend hommage au jeune empereur Matsuhito qui ouvre l’ère « Meiji » (gouvernement éclairé) et déclare à ses sujets, en 1868, que « pour le salut de l’empire, le Savoir sera recherché partout où il se trouve. »

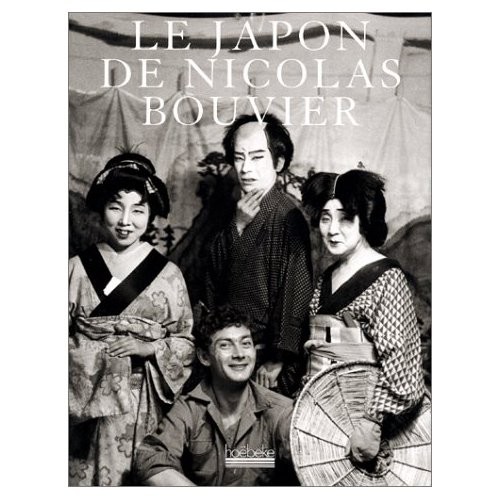

Flash-back. En 1955, Nicolas Bouvier débarque à Yokobama-Tokyo pour la première fois. Cuisinier à bord du MM Cambodge après un voyage en Inde, il éveille l’intérêt de journalistes japonais toujours à l’affût de personnalités étrangères et particulièrement intéressés par la culture française. Répondre à leurs questions est plus facile que trouver une chambre pas chère. Il s’installe pour un an dans le quartier d’Araki-Cho, « un morceau de village oublié dans la ville », autrefois célèbre pour ses geishas. Un veilleur de nuit accepte de lui louer une chambre. Bouvier apprend à s’y retrouver dans les rues sans nom pour la plupart (les maisons, elles, sont numérotées selon leur année de construction, ce qui n’est pas très commode non plus). L’étranger suscite la méfiance et c’est la surprise quand il utilise tout à coup à bon escient un des nombreux proverbes japonais qu’il s’applique à retenir. « Une autre façon de montrer patte blanche est d’être très soigneux de sa personne. » Une bonne part de ses maigres ressources (il prend des photos, vivote grâce à l’un ou l’autre magazine japonais) couvre les soins du corps et des vêtements – l’homme qui ne va pas aux bains tous les soirs est un homme perdu.

Les pages consacrées à l’île d’Hokkaïdo (littéralement le chemin de la mer du Nord), la plus septentrionale, m’ont particulièrement frappée. Dans la province de Sendaï – nom depuis peu connu chez nous –, Bouvier découvre Matsushima, « un des « Trois Paysages » du Japon ». Un site dévoré par le tourisme, mais heureusement la lumière de l’aube est belle, et le touriste rarement matinal. Bouvier se rend dans la réserve des Aïnous dont le sort n’a rien à envier aux Indiens d’Amérique du Nord. Au cap Erimo, un paysage « fait exclusivement d’herbe, de lumière, de remous, pauvre, obstiné », le voyageur comprend enfin dans le brouillard ce qu’il est venu chercher dans cette île. Dans le train omnibus qui le ramène, la conversation entre vieilles personnes, des colporteurs aux visages tannés et ridés – « la compagnie la plus chaude et la plus libre que j’aie rencontrée au Japon » – s’interrompt quand, par la fenêtre, on peut voir « un oiseau d’une élégance et d’une blancheur indicibles posé au milieu des roseaux comme un vase Ming ». « Apercevoir une grue c’est mille ans de bonheur. »

Nicolas Bouvier est allé au Japon à la rencontre d’un peuple. « Je mettrais volontiers Kyoto au nombre des dix villes du monde où il vaille la peine de vivre quelque temps. » Dans un beau texte d’adieu (en 1966) à cette ville où il a eu la chance d’habiter avec femme et enfants dans l’enceinte d’un temple, le voilà qui s’emballe : « je parle comme un contestataire de Kyodaï (l’université impériale de Kyoto). Me voilà bien Japonais !… » Ni carnet de voyage ni essai académique, Chronique japonaise offre des récits, des réflexions, des visages, des instants. L’auteur de L’usage du monde n’y donne pas de leçons, il partage simplement ses découvertes.

Confronté à des épreuves exceptionnelles, le Japon a plus d’une fois écouté la voix de son empereur : « Il faut accepter l’inacceptable et supporter l’insupportable ». Phrase prononcée après les incendies déclenchés à Tokyo en 1923 par un tremblement de terre – cent mille morts. Reprise après Hiroshima (« Yuji parle ou une leçon de « rien » »). Mars 2011, à nouveau, pose aux Japonais, dans leur malheur, des questions cruciales.