Son Exil en Paradis devenu introuvable dans ma bibliothèque et indisponible en librairie, j’ai trouvé sur place Amer azur (2007), le nouvel ouvrage consacré par Manfred Flügge aux « artistes et écrivains à Sanary ». Deux cents pages d’informations et d’anecdotes passionnantes pour qui s’intéresse au passé de Sanary-sur-Mer et à ceux qui y trouvèrent refuge et inspiration dans la première moitié du XXe siècle, en particulier des écrivains allemands. Ce nouveau titre, qui reprend et complète le premier, dit mieux leur situation, la souffrance de l’exil et des années de guerre.

Les terrasses du quai Charles de Gaulle

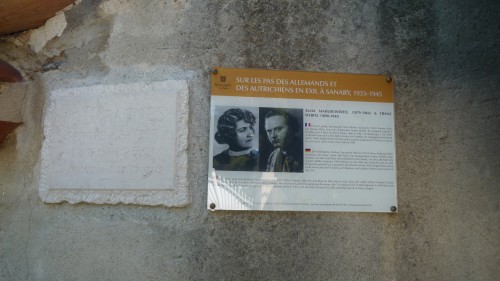

C’est en se documentant sur l’histoire de Jules et Jim que l’auteur a fait connaissance avec « la capitale de la littérature allemande en exil » (dixit Ludwig Marcuse) : c’est à Sanary que se réfugient en 1939 l’écrivain Franz Hessel (Jules) et Hélène Grund, sa femme, (les parents de Stephane Hessel), qui ont inspiré le roman écrit par Henri-Pierre Roché (Jim) à la mort de Franz sur leur amitié et leurs amours.

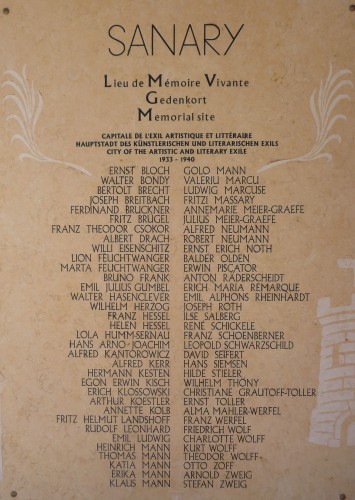

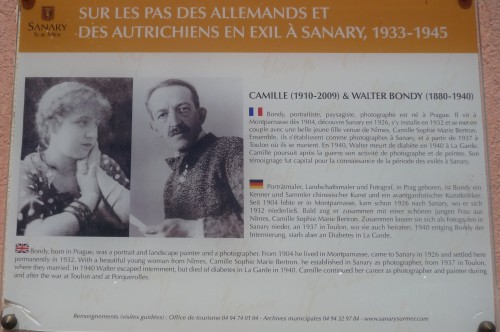

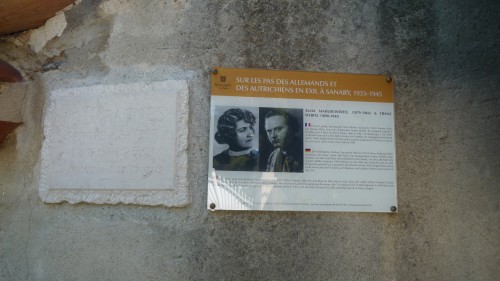

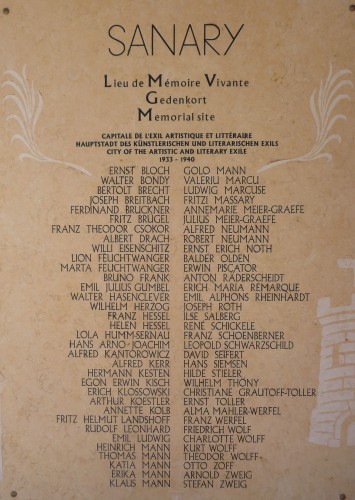

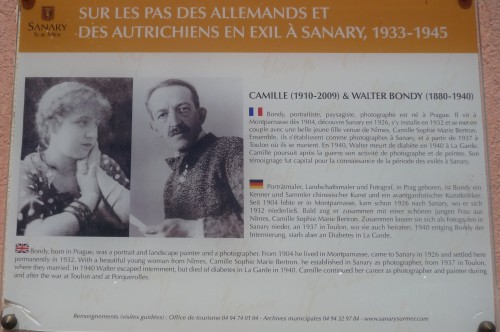

Pour qui a déjà parcouru la liste des exilés affichée sur le mur de l’Office du tourisme de Sanary ou s’est arrêté avec curiosité devant les plaques commémoratives indiquant où certains d’entre eux ont vécu, Amer azur est une lecture indispensable. Huxley a écrit ici Le Meilleur des Mondes, Thomas Mann y a passé sa première année d’exil, Walter Bondy y a eu un atelier de photographie – précieux apport aux archives locales.

« Le mistral devint mon ami, écrit Ludwig Marcuse, car il faisait pour moi la même chose que pour le ciel : il chassait les nuages et apportait de la clarté. » Beaucoup d’écrivains et artistes allemands ou autrichiens ont fui le nazisme dans les années 1930 et ont trouvé refuge sur la Côte d’Azur, entre Marseille et Menton. Flügge résume d’abord l’histoire des échanges culturels franco-allemands et l’évolution de cette région paradisiaque par son climat et ses paysages, mais où ces exilés ont souffert de leur situation hasardeuse et de la méfiance à leur égard.

Une « brève histoire de Sanary » précède un chapitre consacré aux auteurs anglais qui ont découvert les premiers les charmes du littoral varois : le Midi attire d’abord Katherine Mansfield à travers les couleurs de peintres comme Cézanne ou Van Gogh. La mort de son frère tué à la première guerre mondiale la pousse à quitter l’Angleterre pour se réfugier à Bandol : « Et in Arcadia ego », note-t-elle dans son journal en 1915. D.H. Lawrence s’y installe avec sa femme en 1928 pour soigner ses poumons malades, jusqu’à ce qu’une pleurésie l’emporte en 1930. Ses amis Aldous et Maria Huxley résideront sept ans à Sanary.

Que tant d’Allemands viennent s’établir non loin de Toulon, le plus important port militaire français, a éveillé bien des soupçons quand la seconde guerre a éclaté. La romancière anglaise Sybille Bedford (von Schönebeck) a beaucoup parlé de Sanary dans ses livres, souvent de façon imprécise. Flügge l’a rencontrée en 2000 et la première biographe d’Huxley lui a laissé l’impression de ne pas avoir tout dit de ce qu’elle savait des intrigues politiques des années 30 et 40. Mais elle a laissé de belles pages sur l’atmosphère de Sanary dans ces années-là.

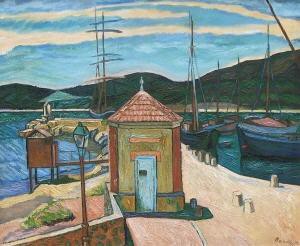

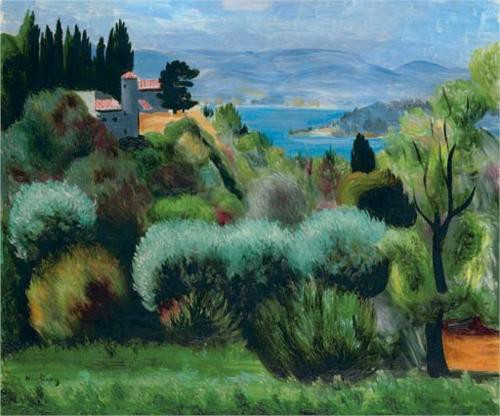

« Walter Bondy, de Montparnasse à Sanary » m’a fait connaître ce « peintre, dessinateur, photographe, collectionneur d’art et auteur ». Né à Prague, formé en Autriche et en Allemagne, il a vécu à Paris jusqu’en 1914, il y fréquentait les artistes de Montparnasse. Durant un séjour à Sanary en 1926, Bondy peint des paysages et des jardins : « Il aimait l’intensité de la lumière, le mistral, le caractère sauvage de l’arrière-pays. » Après qu’on l’a insulté en rue à Berlin, il décide de quitter l’Allemagne en 1932. « Emigré avant l’heure », il se fixe à Sanary. Tombé amoureux de Camille Bertron, une jeune peintre qu’on lui a présentée, il y loue avec elle un appartement et y installe un atelier de photographie. Les habitants de Sanary se rendent volontiers chez cet Autrichien qui travaille à la lumière du jour et pense que « la photographie doit documenter la beauté ».

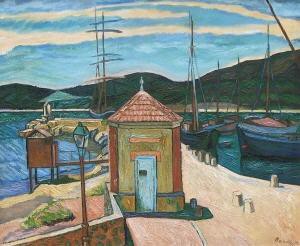

Walter Bondy, Port dans le Sud de la France

http://www.arcadja.com/auctions/en/bondy_walter/artist/34695/

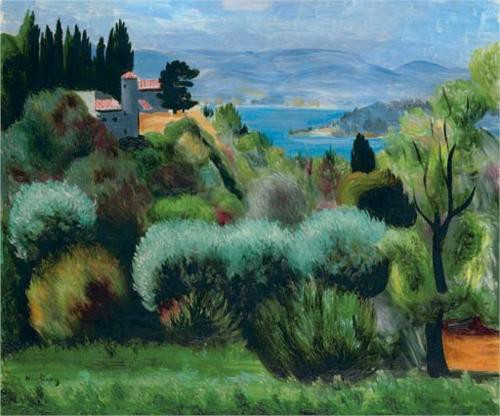

Manfred Flügge insiste sur la présence des peintres dans le Midi, comme Erich Klossowski qui a obtenu la nationalité française en 1939 et décidé alors « de ne plus prononcer un mot d’allemand ». Ses fils seront peintre (Balthus) et écrivain (Pierre Klossowski). Ou le peintreAnton Räderscheidt et sa compagne Ilse Sahlberg qui achètent Le Patio, une maison cubique qui existe encore sur la colline de La Cride. Fin 1940, il est interné au camp des Milles, mais réussit à s’échapper du « train fantôme vers Bordeaux » pour rentrer à Sanary. Un brave boucher les a fait passer en Suisse, mais ses tableaux ont été perdus. Ou encore Moïse Kisling, « le grand nom lié à Sanary dans le monde artistique ».

Moïse Kisling, Paysage à Sanary

Etre alsacien n’était alors pas commode non plus. René Schickele, écrivain de langue allemande, habite Sanary de 1932 à 1934, et c’est lui qui y fait venir Lion Feuchtwanger et Thomas Mann. Schickele est le seul à avoir écrit un roman sur Sanary (La Veuve Bosca) qui commence ainsi : « En Provence, les saisons changent imperceptiblement en une nuit. » Son journal intime est un témoignage capital.

Heinrich Mann connaissait la Côte d’Azur – surtout Nice, sa ville de prédilection – bien avant que son frère Thomas, Nobel de littérature en 1929, ne se résolve à l’exil. C’est à Sanary que Thomas Mann, quoiqu’il n’y soit resté qu’un an, en 1933, y a peu à peu apprivoisé ce statut frustrant. Ses enfants, Erika et Klaus Mann, l’avaient précédé, et ont décrit dans Le Livre de la Riviera les plus beaux endroits de la Côte, dont Sanary, « parfait petit port, agréable et intime » à première vue, mais en fait « point de rencontre pour le monde de la peinture venant de Paris, de Berlin ou de Schwabing, et pour la bohème anglo-saxonne. » Avant d’emménager dans la Villa La Tranquille, Thomas Mann avait commencé à Bandol ses fameuses « soirées de lectures » pour recréer l’atmosphère intellectuelle qui lui manquait tant.

Entrée de la villa La Tranquille

Lion et Marta Feuchtwanger ont séjourné à Sanary de 1933 à 1940 et y ont attiré beaucoup de visiteurs. Ils s’y plaisaient tant qu’ils ont eu du mal à en partir, même lorsque c’était devenu dangereux (deux internements aux Milles, entre autres). Arrivé aux Etats-Unis, Feuchtwanger écrira un rapport sur ce qu’il a vécu dans une France « pas si douce que ça ».

D’autres noms, d’autres expériences, heureuses ou malheureuses, sont à découvrir dans Amer azur. Citons encore Franz Werfel et Alma Mahler (sa femme, veuve de Mahler, divorcée de Gropius) qui habitent un temps Le Moulin gris, dont la tour à douze fenêtres abritait la chambre de l’écrivain, le bas de l’habitation étant dévolu à Alma – elle supportait mal leur situation et considérait l’émigration comme « une maladie grave », une « solitude forcée ».

Le Moulin gris

Très documenté (chaque chapitre comporte une bibliographie), l’essai de Manfred Flügge s’attarde sur tous les noms de la plaque commémorative, bien que certains de ceux qui s’y trouvent cités n’aient pas vécu à Sanary mais ailleurs sur la Côte. L’auteur résume enfin les années de guerre à Sanary, l’occupation allemande, les destructions. « L’avenir de la mémoire », dernier chapitre d’Amer azur, rend hommage à ceux qui œuvrent pour la préservation de ce patrimoine culturel à Sanary, alors « pôle Sud de l’espoir » et désormais ville témoin de l’exil, thème « inépuisable et toujours d’actualité ».