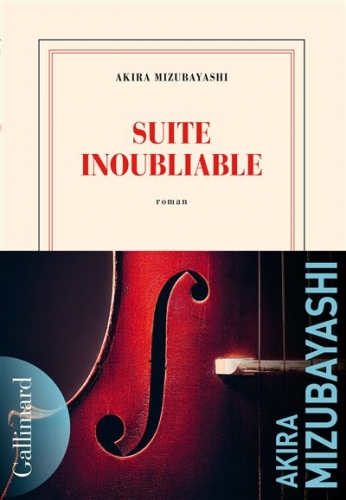

Après Ame brisée et Reine de cœur, Suite inoubliable achève magnifiquement la trilogie romanesque d’Akira Mizubayashi autour des thèmes de la musique et de la guerre. « Aux ombres, / pour qu’elles reviennent, / pour qu’elles revivent, / pour qu’elles parlent » : la dédicace du troisième récit rejoint celle aux « fantômes » du premier. Ces romans peuvent se lire isolément, sans problème, mais la lecture des trois volumes dans l’ordre chronologique permet de goûter les échos de l’un à l’autre.

Le titre du roman fait référence aux célèbres Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach et sa structure en découle : Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuet, Gigue – une suite de danses qui donnent ici leur titre aux chapitres situés à des époques différentes, entre 1934 et 2017. Le prologue est le récit d’une luthière, Hortense Schmidt. Elle a son atelier à Tokyo mais s’est réfugiée en 1945 au pied du mont Asama, à l’abri des bombardements américains, comme le lui a conseillé son ami Ken Mizutami.

Elle a trente-six ans, Ken vingt-cinq. Le violoncelliste est venu chez elle avec son Goffriller sur le dos ; il a reçu « le fatidique petit papier rouge d’incorporation » dans l’armée impériale. Il lui raconte ses derniers jours passés avec sa petite sœur, sa découverte de mots latins gravés sur un banc exprimant un désir de paix qui l’ont ému au point d’écrire une lettre à cet inconnu, « un frère ». Il tient à la lui confier, ainsi que son précieux instrument prêté pour sept ans, à restituer en 1946. Après leur première et dernière nuit ensemble, une nuit d’amour : au matin, Ken joue pour Hortense la première Suite pour violoncelle seul de Bach avant de se mettre en route.

« Prélude » revient sur le parcours de Ken, dont le père mélomane « considérait le quatuor à cordes comme un des sommets de l’art européen ». Initié au violoncelle à cinq ans, il a montré des capacités exceptionnelles. A seize ans, en juillet 1936, il est envoyé au Conservatoire supérieur de musique à Paris, pour prendre des leçons avec Maurice Maréchal. Celui-ci lui fait suivre des cours sur la musique de chambre (Haydn, Mozart, Beethoven, entre autres) et lui recommande d’assister aux concerts des grands musiciens comme Pablo Casals et Clara Haskill.

En trois ans, son niveau de français s’améliore, il lit Stendhal. Avec d’autres jeunes musiciens, il forme « La Petite Bande » pour jouer ensemble. Puis il remporte le Concours international de Lausanne en interprétant le Concerto d’Edward Elgar en finale. C’est alors qu’il reçoit en prêt pour sept ans le violoncelle Goffriller, mais doit rentrer au Japon – c’est la guerre en Extrême-Orient. A Tokyo, c’est Hortense Schmidt qui prend soin de son instrument. Ken se rappelle Pablo Casals, réfugié à Prades, lui jouant Le Chant des Oiseaux, « une petite merveille pour violoncelle ». (Le portrait de Casals par Kokoschka (1954) figure en frontispice de la page de titre.)

De 1945 au Japon, le récit passe en 2016 à Paris. Le luthier Jacques Maillard (le nom français de Rei, personnage d’Ame brisée) y accueille dans son atelier un violoncelliste réputé, Guillaume Walter. En jouant le Concerto d’Elgar, celui-ci a entendu un « imperceptible changement de sonorité » au début du deuxième mouvement. Le luthier décèle une « fracture d’âme », qui réclame une réparation minutieuse. A bientôt quatre-vingt-neuf ans, il va confier le travail à son assistante Pamina, trente ans, qu’il forme pour lui succéder.

Pamina Schmidt, petite-fille de luthière, doit son prénom rare à l’amour de ses parents pour La Flûte enchantée. Elle est très émue en découvrant ce magnifique Goffriller de 1712 « jamais vu, mais qu’elle avait déjà vu quelque part ». En le détablant, elle va faire une découverte exceptionnelle qui va révéler tout un passé que je me garderai bien de vous raconter, de même que ses répercussions au XXIe siècle.

Vous découvrirez d’autres personnages marquants autour de ceux que j’ai cités, dans ce milieu de musiciens et de luthiers, au Japon et en France, ainsi que des œuvres musicales qui y reviennent comme des personnages : Quintette à cordes avec deux violoncelles de Schubert, Quintettes pour clarinette et cordes de Mozart et de Brahms, Concerto d’Edward Elgar, Le Chant des Oiseaux, Divertimento K. 563 de Mozart, Trios à cordes D. 471 et D. 581 de Schubert…

Suite inoubliable, Prix littéraire des musiciens en 2024, est un superbe roman sur le violoncelle et la musique, « langue » qui relie les êtres et les générations, en dépit des guerres, autour d’un désir d’harmonie et de paix. Les mélomanes et les amateurs de belles relations humaines ne peuvent manquer ce rendez-vous avec Akira Mizubayashi – qu’on se le dise.

* * *

P.-S. En 2026, le Concours Reine Elisabeth sera dédié au violoncelle pour la troisième fois. De jeunes violoncellistes venant du monde entier se présenteront à Bruxelles, du 4 mai au 10 juin.