Comment rendre compte d’un tel voyage ? Quelles photos choisir ? Tant d’images dans la tête, tant d’émotions, de merveilles ! Partir en voiture à la découverte de l’Andalousie, c’était à la fois excitant et stressant (aucune réservation, à peine un itinéraire, l’annonce d’un pic de chaleur à 40°). Inutile d’ajouter que cette longue route à la saison des genêts en fleurs nous a comblés par les paysages traversés pour explorer le triangle andalou magique : Séville, Grenade, Cordoue.

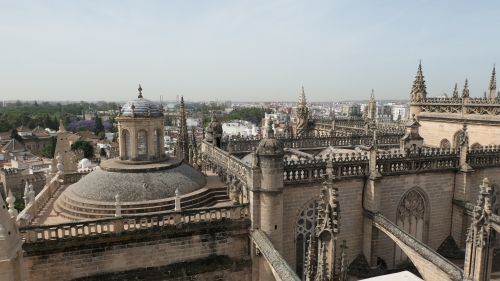

Vue partielle des toits de la Cathédrale de Séville depuis la Giralda.

Repéré dans un vieux guide des hôtels de charme en Espagne (2003), notre premier havre à quelques kilomètres de Séville nous a enchantés – je vous le présenterai prochainement. L’accès au centre ville étant déconseillé vu l’afflux de supporters pour une finale de football, nous optons pour une journée d’excursion dans la lumineuse ville de Carmona. Le lendemain, nous visitons la cathédrale de Séville, en commençant par monter dans l’élégante Giralda. Heureusement, pas d’escalier dans cet ancien minaret devenu clocher, mais une pente douce prévue pour l’âne du muezzin. Du haut, les vues sur la toiture ouvragée et sur la ville sont époustouflantes.

Un détail des magnifiques stalles du chœur de la Cathédrale de Séville

La cathédrale est un labyrinthe aux richesses assez écrasantes, quasi toutes ses chapelles retiennent l’attention par une statue, une peinture, un décor, en plus du spectaculaire tombeau de Christophe Colomb et du fameux retable majeur. On sort par le patio des orangers et la belle Porte du Pardon sur laquelle il ne faut pas manquer de se retourner. Après une pause, nous voilà à l’entrée de l’Alcazar de Séville – il faut montrer patte blanche pour visiter les célèbres monuments andalous et un petit canif de poche dans votre sac n’échappe pas aux rayons X du portail de sécurité !

Vue partielle du Patio de las Doncellas (des demoiselles) au Real Alcazar de Séville

Le gardien rassuré sur notre compte, nous sommes entrés dans ce lieu splendide, où qu’on tourne le regard. De pièce en pièce, « Là tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté ». La finesse et l’élégance des décors mudéjar, les jeux de lumière et d’ombre, les azulejos andalous, les arcs, les touches bleutées, les alcôves, les patios et leurs bassins, les galeries… Et les jardins ! Le Real Alcazar est sans conteste un de mes coups de cœur du voyage.

Détail mural à l'Alcazar de Séville

Une journée de repos s’imposait par 39 à 40 degrés à l’ombre. Le lendemain, nous nous sommes mis en route pour Grenade, où une chape de chaleur embrumait toute la ville. En fin d’après-midi, nous nous sommes tout de même mêlés aux passants sur une avenue fort fréquentée, bien que la circulation soit restreinte aux bus et aux taxis, le temps d’observer à la sortie de l’église Santa Ana le rituel photographique d’un mariage plein d’uniformes militaires et, plus étonnant, sur une place, de regarder des couples plutôt âgés en train de danser en public.

Vers 19 h, danseurs devant la Chancellerie royale (plaza Nueva, Grenade)

Tous les guides recommandent de réserver longtemps à l’avance (en ligne) son entrée aux Palais Nasrides de l’Alhambra ; par chance, le surlendemain, il restait de la place pour le dernier créneau horaire, à dix-neuf heures. Entretemps, une excursion dans les villages blancs des Alpujarras nous a rendu un air plus respirable. Et, hasard, chance ou providence, le ciel de Grenade, débarrassé de la brume, était d’azur pour notre visite à l’Alhambra.

Vue depuis les jardins du Generalife (Grenade, Alhambra)

Compter une demi-journée de visite, avais-je lu. Puisque l’après-midi se terminerait en apothéose, nous avons bien eu le temps d’y monter à pied par le parc public au pied des remparts, de nous promener, de contempler. Contrôle corsé à l’entrée du site, puis on circule librement sur la colline de l’Alhambra, sauf aux Palais Nasrides (où on refait la queue bien avant d’y accéder à l’heure prévue exactement).

Roses des Jardins du Generalife

Autre coup de cœur pour moi : les jardins du Generalife, fleuris de roses à profusion – les Andalous, et peut-être les Espagnols en général, plantent des rosiers partout. Le doux parfum des roses accompagne la promenade entre les carrés et rectangles de verdure de ces jardins harmonieusement aménagés où l’eau attire aussi les oiseaux. Peu farouche, une bergeronnette allait d’une feuille à l’autre des nénuphars d’un bassin. Ces jardins offrent aussi une très belle vue sur le site avec ses remparts et ses cyprès.

Sorolla - Affiche de l'exposition "Sobre la Alhambra en el arte moderno"

De la tour de l’Alcazaba, on découvre Grenade la blanche et même les neiges de la Sierra Nevada. Après la visite des autres palais (le musée des Beaux-Arts dans le palais de Charles-Quint était fermé, je me suis donc contentée de l’affiche alléchante de l’exposition en cours), nous nous sommes reposés sur l’agréable terrasse ombragée du parador situé sur le site même, qui offre une belle vue d’ensemble sur le Generalife.

Arcs géminés et petites fenêtres de l'Oratoire des Palais Nasrides (Grenade, Alhambra)

Que dire des Palais Nasrides ? Il faut les voir. Un festival de fenêtres, de baies, de murs sculptés, de plafonds en relief ou en bois précieux, de colonnes et de portes au décor raffiné. On aimerait qu’il y ait moins de monde (le premier créneau horaire du matin est recommandé). La cour des lions est d’une finesse, d’une beauté indicibles. Quelle chance nous avons eue de pouvoir y entrer !

Vue partielle de l'intérieur de la Mezquita de Cordoue et de sa forêt de colonnes (854)

Enfin ce fut Cordoue, où nous nous sommes installés tout près de la Mezquita-Cathédrale, dont nous avons fait le tour le soir pour admirer ses portails. Nous découvrirons l’intérieur le lendemain matin, avec une grande émotion – mon troisième coup de cœur. Dans cette forêt de colonnes aux arcs doubles, rouges et blancs, à la lumière du jour et des multiples lampes suspendues, pour la première fois de ce voyage en Andalousie, j’ai ressenti une atmosphère de haute spiritualité dans cette ville où chrétiens, juifs et musulmans ont vécu en harmonie.