« Un alliage irrésistible de Kipling et Conrad à leur tout meilleur. » Compliment de taille pour un premier roman : L’accordeur de piano, de Daniel Mason (né en 1976). Ce biologiste américain a passé un an en Birmanie pour y étudier la malaria, près de la frontière sud du Thai-Myanmar. Un jour où il voyageait sur une barge, à un petit embarcadère il avait entendu « soudain un son étrange s’élever des épais fourrés. » Un air joué au piano, peut-être un enregistrement, en tout cas « terriblement faux ».

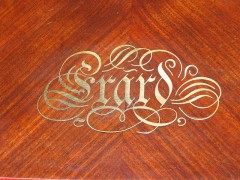

Edgar Drake, accordeur de piano à Londres, reçoit en octobre 1886 une lettre du Ministère de la Guerre. On l’informe du curieux caprice d’un médecin-major en Birmanie, Anthony Carroll, qui a réussi à établir un fort dans les Etats Chan et y occupe un poste stratégique : il a fallu lui envoyer là-bas, avec mille difficultés, un

piano à queue Erard de 1840. Et voilà qu’il réclame à présent un accordeur spécialisé, Drake lui-même. « Un piano à queue de 1840, c’est une beauté, se dit-il. Il plia délicatement la lettre, la glissa dans la poche de sa veste. Et la Birmanie, c’est loin. »

Au ministère, un colonel lui fait le portrait de Carroll, un médecin qui a mis sa science au service des pauvres avant de se rendre en Birmanie où il a multiplié les missions spéciales, en plus de ses responsabilités hospitalières. Il y a appris la langue Chan. Drake aimerait disposer de précisions sur l’état du piano, or c’est la personnalité d’un homme hors du commun mêlé aux affaires militaires qu’on lui décrit, qui « a fait plus et mieux à lui tout seul que plusieurs bataillons. (…) S’il faut un piano pour maintenir Carroll en place, ce n’est pas trop cher payé. » Mais, insiste le colonel, « c’est à notre service que vous serez, et pas au sien. Ses idées peuvent être… séduisantes. »

Edgar Drake rentre chez lui en retard. Katherine, sa femme depuis dix-huit ans, y est habituée, mais pas à ce que son mari lui cache une nouvelle importante. En son absence, un soldat est venu apporter des papiers, a fait allusion au courage qu’il faut pour se rendre dans un pays en guerre, et elle est déçue qu’il ne lui en ait pas parlé. Elle a compris qu’il ne peut refuser ce grand voyage et lit elle-même la documentation, qui la fait rêver, « mais elle était assez contente de ne pas partir elle-même. »

Le 26 novembre 1886, l’accordeur « au service de Sa Majesté » embarque dans un épais brouillard. « Blanc. Comme une page vierge, comme de l’ivoire brut, quand l’histoire commence, tout est blanc. » Le voyage l’enivre de sensations nouvelles et s’enrichit des histoires que lui racontent d’autres passagers, anecdotes, contes, rêves. Sur le paquebot qui l’emmène de Calcutta à Rangoon, Drake lit les rapports de Carroll, décidément très cultivé, sur l’histoire des Chan « qui se désignent eux-mêmes comme Tai ou Thai », dont le royaume s’est organisé au dix-septième siècle en petites principautés « comme les débris d’un beau vase de porcelaine ».

A huit mille kilomètres de chez lui, Drake découvre les mœurs anglaises en Birmanie, mais se montre surtout attentif aux paysages, aux sons, aux couleurs, aux ambiances. A Mandalay, l’armée lui octroie une petite maison où Khin Myo, une ravissante Birmane, est à son service. Mais les jours passent et le départ pour Mae Lwin, où l’attendent Carroll et le piano, est sans cesse reporté, pour des raisons de sécurité ou de bureaucratie, pense Drake. Lorsque lui parvient une lettre du médecin lui demandant de prendre la route immédiatement avec son messager et Ma Khin Myo, ils partent tous les trois sur des poneys, à l’insu des militaires.

Les amateurs d’aventures et de dépaysement ne manqueront pas la fabuleuse rencontre entre un accordeur de piano et un médecin militaire hors norme, qui préfère la cueillette des plantes exotiques à la chasse aux tigres, qui juge la politique « d’un ennui mortel » et qui a fait construire un fort de bambou dans « un lieu tout désigné pour un amateur de musique ». Drake prendra plus que son temps pour accorder l’instrument, captivé par la riche personnalité de son hôte, par l’accueil des Chan, par la compagnie de Khin Myo, une fleur dans les cheveux ou un parasol à la main. Mais

il est dans un pays en guerre, et le paradis birman peut se muer en enfer. N’en disons pas plus. Un jour où Carroll et Drake font route ensemble vers une destination dangereuse, le médecin explique que « selon un adage Chan, lorsque les gens meurent, c’est qu’ils ont accompli ce qu’ils avaient à faire. Ils sont devenus trop bons pour ce monde. »

Mado avait attiré mon attention sur ce roman. Je l’ai lu en pensant souvent à d’autres voyageurs d’aujourd’hui en Asie du Sud-Est, séduits eux aussi par le Myanmar.