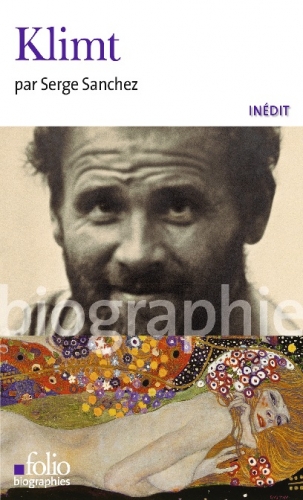

Dans la collection « Folio biographies », Serge Sanchez raconte Klimt (2017) et le renouvellement des arts à Vienne au passage du XIXe au XXe siècle. Après m’être attardée devant les reliefs Art Nouveau de son frère Georg à Namur, j’ai eu envie de mieux connaître le parcours d’un artiste dont je rêve de voir un jour les décors au Palais Stoclet, le chef-d’œuvre de Josef Hoffmann.

Né près de Vienne, Gustav Klimt avait un père graveur sur or et une mère que les grossesses ont empêchée de devenir chanteuse d’opéra. Une famille de sept enfants : Klara, Gustav, Ernst, Hermine, Georg, Anna et Johanna. Klimt « désirait n’être connu qu’à travers sa trajectoire artistique au cœur de cette Vienne impériale qui brilla de l’éclat somptueux des étoiles qui s’éteignent ». Donc pas d’autoportrait, vu qu’il ne s’intéresse pas à lui-même mais plutôt aux autres, « surtout aux femmes ». Il conseille de regarder attentivement ses tableaux pour découvrir ce qu’il est et ce qu’il veut.

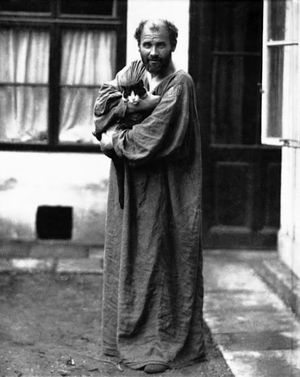

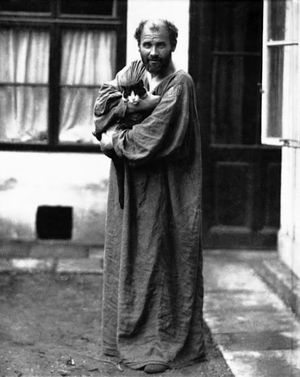

Gustav Klimt photographié par Moritz Nähr

Au milieu du Folio, vingt petites illustrations : l’irrésistible photo de Klimt avec un chat dans les bras (par Moritz Nähr) puis un détail de la fresque Roméo et Juliette où il s’est représenté en costume historique, portant la fraise, au plafond du Burgtheater (inauguré en 1888) où son frère Ernst et lui ont travaillé avec Franz Matsch après leurs études – une commande de l’Etat à la Compagnie des artistes (nom de leur atelier). Tous trois ont reçu la Croix d’or du mérite artistique, un succès officiel qui leur valut de nombreuses commandes.

Klimt, Salle de l’ancien Burgtheater, 1888, Gouache sur papier, 82 x 92 cm. Historisches Museum, Vienne.

C’était l’époque du renouveau pour Vienne, avec les constructions en bordure du Ring. En 1890, le prix de l’Empereur récompense sa gouache représentant la salle de l’ancien Burgtheater (trop petit) où tous les amateurs d’opéra distingués voulaient figurer : Klimt y a peint cent cinquante portraits miniatures ! « Le loup dans la bergerie », c’est le titre du biographe pour le chapitre consacré aux peintures commandées pour la nouvelle Université de Vienne ; Klimt devait se charger de la Philosophie, la Jurisprudence, la Médecine, entre autres. L’administration attendait des peintures classiques, mais Gustav Klimt avait commencé à se détacher de l’académisme et va surprendre.

Klimt, La philosophie, huile sur toile, 1899-1907

(détruite lors de l’incendie du château d’Immendorf en 1945)

Son père et son frère Ernst meurent en 1892, sa mère et ses sœurs sont à sa charge. Un poste de professeur de peinture d’histoire lui est refusé, d’où « un sentiment de révolte qui allait produire les résultats les plus constructifs ». De plus en plus de voix dénoncent le Ring, « cette imitation pompeuse du passé si éloignée des préoccupations de l’homme moderne ». Klimt s’intéresse au symbolisme, à l’Art nouveau à l’étranger, à l’œuvre de Franz Stuck en Allemagne (Klimt utilisera une calligraphie semblable pour sa signature).

Joseph Maria Olbrich, Palais de la Sécession, 1897, Vienne (Autriche).

Au fronton : « Der Zeit ihre Kunst / Der Kunst ihre Freiheit » (A chaque époque son art, à l’art sa liberté)

L’exposition de la Sécession munichoise ouvre la voie à la Sécession viennoise (1897). La biographie raconte ce renouveau artistique fait d’échanges, de voyages, d’audace. Permettre aux jeunes artistes d’avant-garde d’exposer, inviter des artistes étrangers, publier une revue, ce sont les trois objectifs de la Sécession présidée par Klimt. Ce mouvement vers une « totale liberté d’expression » provoque des tensions, une opposition conservatrice et antisémite.

Gustav Klimt, Portrait d'Emilie Flöge, 1902, huile sur toile,

178 x 80 cm, Historisches Museum der Stadt Wien, Vienne

Klimt fait la connaissance d’Emilie Flöge avec qui il passera ses vacances d’été dans le Tyrol, près du lac de Hallstatt, à partir de 1900. Ce sera la partenaire de toute sa vie, même s’ils ne vivent pas ensemble. Il peint là-bas ses premiers paysages. La revue Ver Sacrum (Printemps sacré) diffuse informations, poésie, critique d’art, essais théoriques avec des illustrations, dans une mise en page très soignée : « Chaque numéro se présentait comme un manifeste esthétique en même temps qu’un bijou en matière de bibliophilie. »

Klimt, Frise Beethoven, "Le désir du bonheur" 1902. Galerie autrichienne du Belvédère

((d'après l'interprétation de la IXe Symphonie de Ludwig van Beethoven par Richard Wagner)

Serge Sanchez décrit en détail les expositions de la Sécession, innovantes dans leur sobre alignement des œuvres rompant avec les murs saturés de tableaux des anciens Salons. De « On ne peut pas plaire à tout le monde » à la Frise Beethoven en passant par le japonisme, du Wiener Werkstätte (Atelier viennois) au Palais Stoclet en passant par le célébrissime Baiser, cette biographie nous fait véritablement plonger dans le courant vital et créateur de l’artiste. C’est passionnant. Les nouveaux courants de l’art, les relations avec les artistes étrangers et avec les jeunes artistes autrichiens (Schiele puis Kokoschka), les Expositions universelles, il y a de la matière !

Klimt, Le baiser, 1907-1908. Huile et feuille d’or sur toile,

180 × 180 cm. Österreichische Galerie Belvedere, Vienne

S’il ne s’est jamais marié, Klimt a eu des enfants de plusieurs modèles et « quatorze femmes tentèrent de faire valoir leurs droits sur son héritage », rapporte Sanchez. Seules trois mères « officielles » toujours soutenues financièrement « reçurent une compensation ». Il ne laissait pas grand-chose, tout ayant été dépensé au fur et à mesure pour sa famille et ses enfants. A sa mort, Schiele qui s’était représenté avec Klimt dans Les ermites, a fait son éloge en ces termes : « Gustav Klimt, Un artiste incroyablement accompli, Un homme d’une rare profondeur, Sa peinture une œuvre sacrée. »

« Dès les premiers jours de la rentrée, il s’était mis à étudier, avant même le début de l’enseignement à la fac, la langue étrangère de son grand-père, qui s’élevait devant lui comme une montagne à escalader, à l’aide d’un gros manuel muni de trois CD. Ceux-ci ne satisfaisaient guère son appétit dévorant pour la musique de la langue. Comme il était avide de documents sonores, d’images cinématographiques où les sons français s’offraient à profusion dans la sensualité frémissante des voix d’homme et de femme les plus diverses ! Combien de fois il avait écouté l’enregistrement du Petit Prince lu par Gérard Philipe ! Combien de fois il avait prêté une oreille attentive à des pages célèbres de Balzac ou de Flaubert magistralement lues par Michel Bouquet, Michel Piccolo ou Fanny Ardant ! Le français était comme un royaume invisible, habité par des voix à timbres multiples, qu’il découvrait peu à peu, en l’arpentant de long en large, en l’explorant jusque dans les parcelles les plus obscures. »

« Dès les premiers jours de la rentrée, il s’était mis à étudier, avant même le début de l’enseignement à la fac, la langue étrangère de son grand-père, qui s’élevait devant lui comme une montagne à escalader, à l’aide d’un gros manuel muni de trois CD. Ceux-ci ne satisfaisaient guère son appétit dévorant pour la musique de la langue. Comme il était avide de documents sonores, d’images cinématographiques où les sons français s’offraient à profusion dans la sensualité frémissante des voix d’homme et de femme les plus diverses ! Combien de fois il avait écouté l’enregistrement du Petit Prince lu par Gérard Philipe ! Combien de fois il avait prêté une oreille attentive à des pages célèbres de Balzac ou de Flaubert magistralement lues par Michel Bouquet, Michel Piccolo ou Fanny Ardant ! Le français était comme un royaume invisible, habité par des voix à timbres multiples, qu’il découvrait peu à peu, en l’arpentant de long en large, en l’explorant jusque dans les parcelles les plus obscures. »